- Наука

- A

Ревматолог объяснил значимость открытия нобелиатов: иммунитет от чрезмерной «самозащиты»

«За предотвращение вреда организму со стороны своей иммунной системы», – с такой формулировкой объявили сегодня имена новых нобелевских лауреатов по физиологи и медицине члены Нобелевской ассамблеи в Каролинском институте Стокгольма. В избранных оказались американцы Мэри Брунков из Института системной биологии, расположенном в Сиэтле, Фрэд Рамсделл из Института иммунотерапии рака Паркера в Сан-Франциско, а также Шимону Сакагучи, японский профессор Университета Осаки.

Лауреаты Нобелевской премии с середины 1990-х до начала 2000-х годов выявили и исследовали так называемые регуляторные Т-клетки (центральные регуляторы иммунного ответа), предотвращающие атаку иммунных клеток на собственный организм.

Самым первым из троих отличился в 1995 году японец Сакагучи, обнаружив неизвестный класс иммунных клеток, защищающих организм от аутоиммунных заболеваний. Затем, в 2001-м, Брунков и Рамсделл выявили у мышей мутацию Foxp3 и провели аналогию с человеческим организмом, в котором похожая мутация вызывает тяжелое аутоиммунное заболевание. А еще через два года Сакагучи обобщил все исследования: выяснилось, что именно Foxp3 ослабляет работу тех самых регуляторных Т-клеток, открытых ученым в 1995-м.

Справка. Аутоиммунные заболевания — это группа заболеваний, при которых иммунная система атакует собственные ткани и органы, вызывая хроническое воспаление и повреждения.

– Речь идет об очень значимом открытии, – комментирует присуждение Нобелевской премии директор НИИ ревматологии им. В.Н. Насоновой, член-корреспондент РАН Александр Лила. – В последние годы наблюдается увеличение частоты развития аутоиммунных заболеваний. Организм на каком-то этапе перестает узнавать свои клетки и ткани (это называется потеря иммунологической толерантности, невосприимчивости), и начинает их атаковать, вырабатывать против них антитела.

– Что является причиной увеличения частоты таких заболеваний?

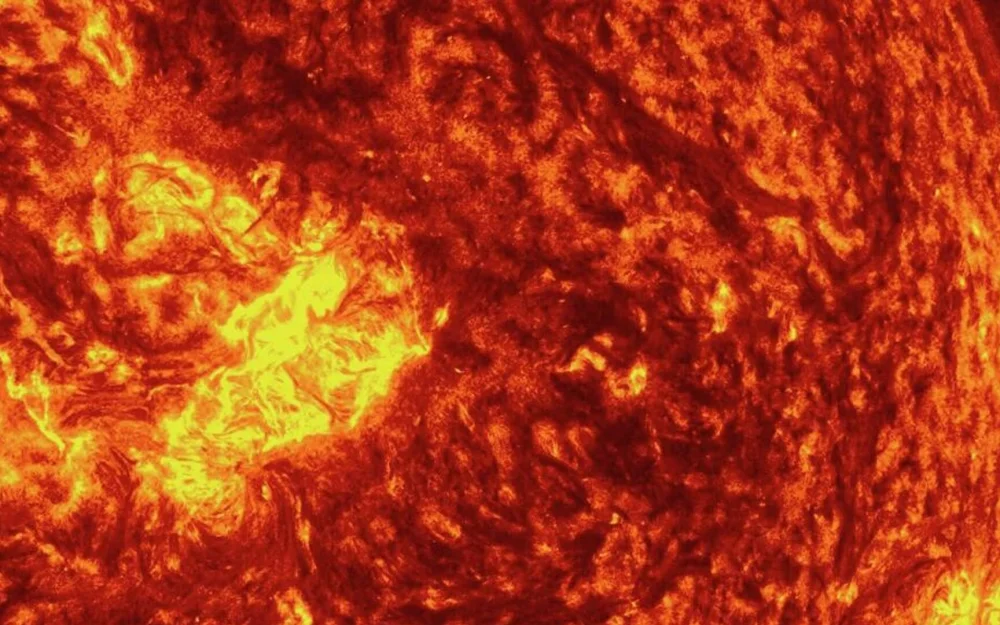

– Конкретную причину назвать сложно, это может быть вирусная инфекция, токсические агенты, солнечная радиация и другие факторы. При некоторых аутоиммунных заболеваниях доказана генетическая предрасположенность, например, при ревматоидном артрите и системной красной волчанке. Согласно последним данным, наблюдается увеличение частоты аутоиммунных заболеваний также после пандемии ковида.

Болезнь развивается следующим образом: на каком-то этапе иммунная система организма начинают атаковать и поврежденные, и здоровые клетки, и ткани, принимая их за чужеродные. Важнейшая физиологическая роль регуляторных Т-клеток, которые изучались вышеупомянутыми авторами, как раз и заключается в подавлении гипериммунного ответа, то есть активированных Т- и В-лимфоцитов, которые «по неразборчивости» атакуют собственные ткани.

– А в вашем институте проводятся подобные исследования?

– Да, это очень актуальная тема. В частности, у пациентов с ревматоидным артритом установлено резкое снижение как количества, так и функциональной активности регуляторных Т-клеток. Применение генно-инженерных биологических препаратов у этих больных положительно сказывается как на самочувствии пациентов, так и улучшает состояние этого звена иммунной системы.

– Если установлена связь аутоиммунных заболеваний с определенным геном, значит, их можно определять еще с детства?

Да, и это дает надежду разработать для человека с определенной мутацией в гене раннюю стратегию лечения.

– А нарушение функционирования регуляторных Т-клеток может как-то проявлять себя в раннем возрасте?

– У детей наличие мутации Foxp3 проявляется сахарным диабетом 1 типа, патологией щитовидной железы, тяжелой аллергией и воспалительным заболеванием кишечника.

– Как ведут себя регуляторные Т-клетки у здоровых людей?

– В нормальном режиме они вырабатываются в нужном количестве, и подавляют излишне агрессивные антитела, защищая здоровые клетки.

В наше стране эти клетки активно изучаются в приложении к различным заболеваниям. Неврологи ищут способы их активации при рассеянном склерозе, эндокринологи – при сахарном диабете 1 типа, онкологи – при развитии опухолей, гематологи – при возникновении болезней крови и пр. За последние 10 лет в России появилось много научных публикаций, посвященных регуляторным Т-клеткам.

– Работа академика Сергея Лукьянова, победившего болезнь Бехтерева, тоже была связана с такими клетками?

Да, но его работа, на мой взгляд, претендует на отдельную Нобелевскую премию. Сергей Анатольевич вместе с коллегами многие годы занимался болезнью Бехтерева – хроническим заболеванием с поражением позвоночника, суставов и других органов. Они установили наличие у таких больных характерного рецептора на Т-клетках и разработали лекарственный препарат, представляющий собой антитело для точечного уничтожения только «неправильных» Т-лимфоцитов. До него в мире никто этого не предлагал.

Не исключено, что в будущем открытия трех нобелевских лауреатов позволят ученым продвинуться еще дальше в понимании того, как функционирует иммунная система.

Написать комментарий