- Культура

- A

В «Зотове» рассказали малоизвестную историю журнала «А — Я»

В Центре «Зотов» представили необычную выставку «Путь к авангарду: диалоги художников в журнале „А — Я“». Диалоги художников ожили на стенах выставочного пространства.

Задумка сама по себе интересная и редкая — выставка про маленький журнал. Хотя кому-то может показаться скучноватой: ну, был небольшой журнал про искусство… Кто о нем знает и помнит сейчас? Но перед нами не просто печатное издание о художниках и их работах, а настоящий «бумажный музей» отечественного авангарда 1980-х, с непростой историей и удивительным содержанием. К тому же, авангард сейчас на пике популярности — он наконец-то попал в круг общественных интересов, и в «Зотове» нашли новый ракурс подхода к этой непростой теме, взглянув на него глазами московских художников-концептуалистов.

Конец 1970-х — странное время, когда искусство поделили на «официальное» и «неофициальное». И если первое тиражировалось и продвигалось, то второе лучше всего описывает цитата из «Песенки Винни-Пуха»: «очень странный предмет, оно если есть, то его сразу нет», для большинства оно было невидимым, словно и не существовало вовсе.

Ситуация в корне меняется благодаря двум людям. В Москве живет Александр Сидоров, фотограф и дизайнер (в журнале его увидим под псевдонимом Алексей Алексеев), а в Париже — художник Игорь Шелковский. Их редакторский союз родил на свет журнал «А — Я», на страницах которого, по сути, записана история того самого неофициального искусства. Сидоров из Москвы направляет собранные материалы во Францию, а Шелковский, говоря современным языком, ее «упаковывает» в журнал. Проблем в связи с такой логистикой была масса — в принципе, нелегко было отправить что-то «неофициальное» из СССР в Европу, тщательный досмотр вещей, документов, да и авторы боялись «светиться» за границей — журнал не наш, хоть и выпускает его отечественный художник, а потому и публикация там могла сильно навредить репутации, которая и без того была сложной. Тайно отправленные Сидоровым материалы были опубликованы в восьми номерах журнала, которые выходили в свет с 1979 по 1986 год.

Именно на страницах «А — Я» впервые в прессе прозвучали имена московских художников-концептуалистов, которых мы сегодня прекрасно знаем — Эрик Булатов, Олег Васильев, Иван Чуйков, Франциско Инфанте, Илья Кабаков и многие другие. Правда дорожка к славе была извилистой: Москва — Париж — Европа — и снова родина… Но неофициальным художникам исторически было нелегко, и легких, прямых путей они никогда и не искали. А сам журнал для европейских галерей стал настоящим алфавитом московских художников, представителей неофициального искусства и пользовался страшной популярностью, дав возможность европейцам узнать, что творится за железным занавесом.

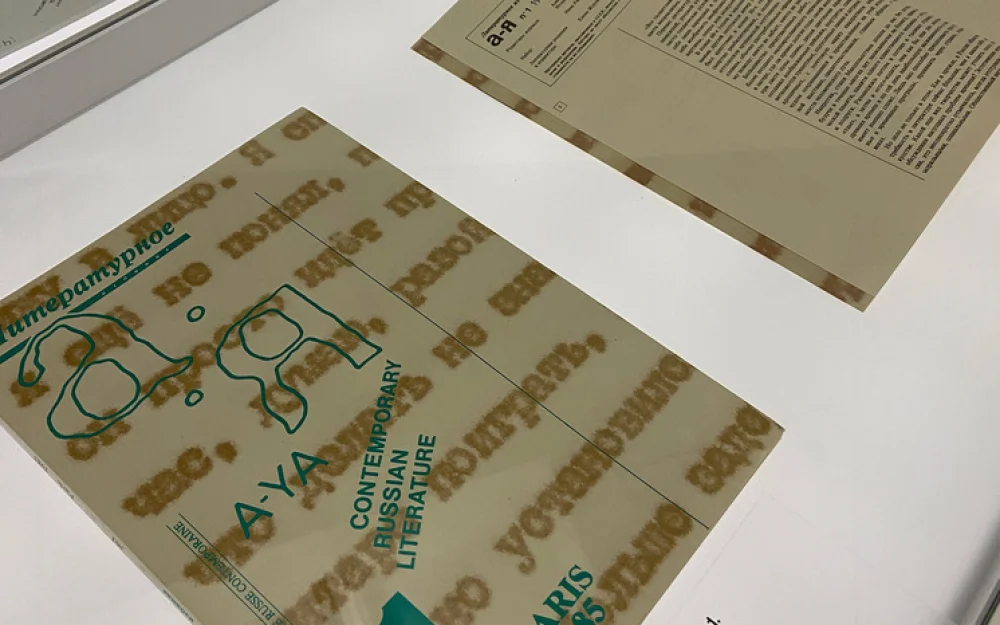

Выставка сочетает в себе две темы — сам журнал и его потрясающая судьба, два редактора, перипетии с выпуском издания, с одной стороны, а с другой — это его содержание. В «Зотове» нашли необычное решение выставочного пространства. Сам по себе зал круглый, но в него вписали куб, внутри которого восемь разделов, каждый посвящен одному выпуску журнала — «начинка» куба по содержанию — гид по темам, волнующих художников 1910-1920-х годов и 1970-1980-х, основанный на разделе «Наследие». Внешняя сторона куба — тоже история, но уже самого журнала «А — Я», драматично рассказанная через «алфавит». Здесь множество документов, переписка, где создатели решали судьбу журнала, эскизы обложек, миссия издания, рубрики… Настоящий гид по медиабизнесу образца конца 1970-х.

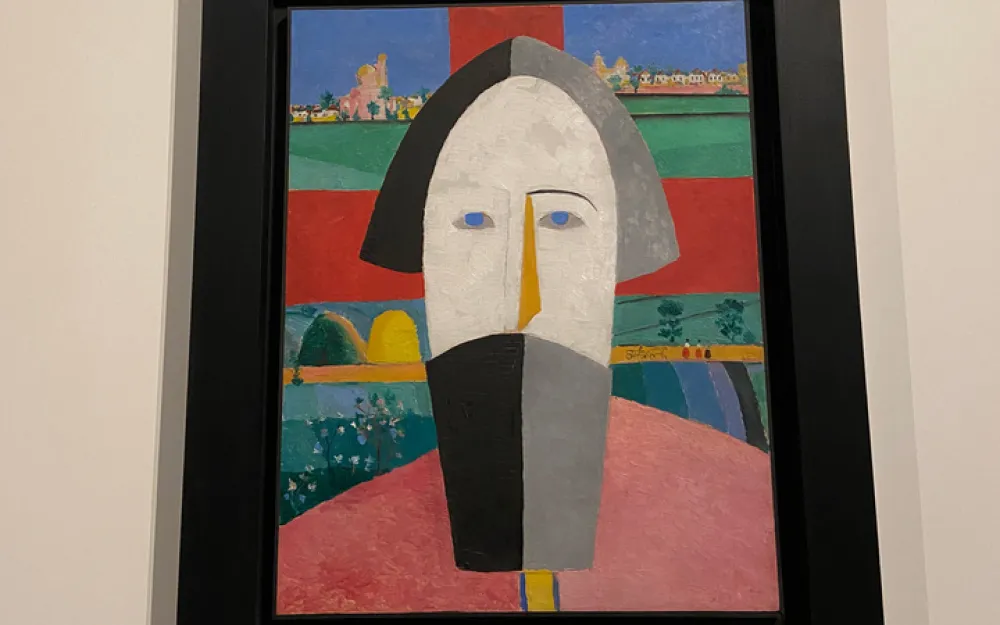

Художники в «А — Я» отстраивались от авангарда, но постоянно публикуют материалы, посвятив их творчеству целый раздел под названием «Наследие». Они вступали в полемику со своими предшественниками, дискуссия разворачивалась прямо на страницах журнала — все в лучших традициях отечественной журналистики, только если до революции эта полемика была посвящена политическим вопросам и выходила на страницах сначала толстых журналов, а затем газет, то тут художники пытались сами переосмыслить свое творчество и определить свое место с искусстве в рамках своего камерного издания. Кстати, критические и искусствоведческие статьи в журнале играли важную роль. Причем редакторы журнала «А — Я» охотились за эксклюзивом и отбирали для публикации исключительно материалы, которые ранее свет не видел. В этом смысле, представляли интерес не только ранее нигде не опубликованные тексты Казимира Малевича, Михаила Матюшина и других, но и художественное творчество концептуалистов (именно к этому течению относят творчество московских художников тех лет). Так, например, «Прямоугольник, который стремится стать кругом», Виктора Пивоварова впервые вышел в свет именно на страницах «А — Я».

Что удивительно, восьмой номер — литературный. Оказывается, изначально была идея одновременного выхода двух «А — Я», художественного и литературного. Но о причинах, почему не удалось, догадаться нетрудно. На практике логистика и другие сложности, связанные с расстоянием, временем, которое затрачивали редакторы на обсуждение в переписке, затруднили процесс издания второго журнала, и лишь за год до прекращения выпусков «А — Я» в свет все же вышел литературный номер журнала, хоть и один.

Написать комментарий