- Культура

- A

Хореограф, плывущий против течения

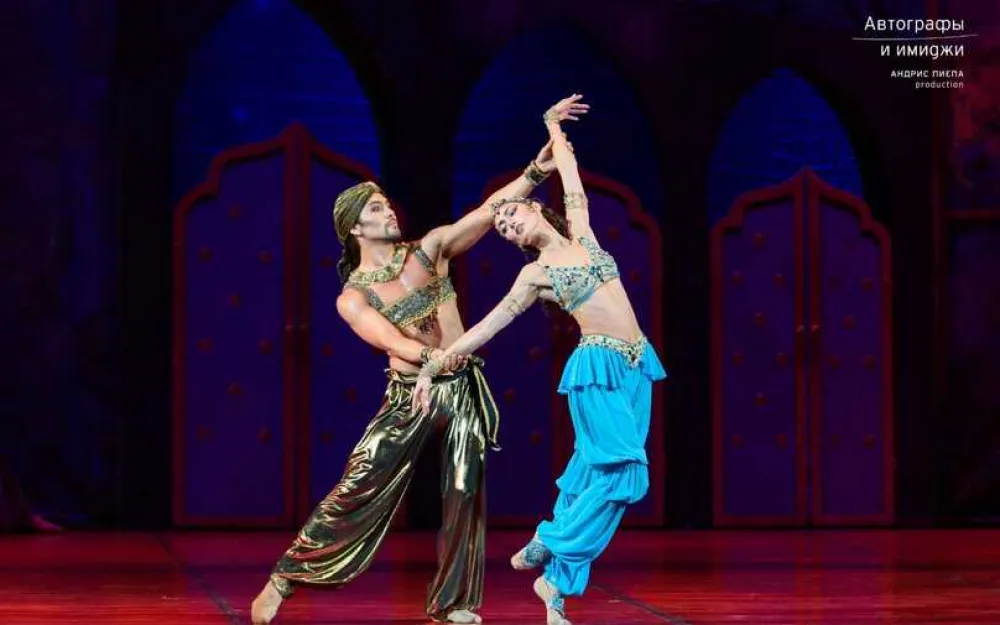

Вечера «Автографы и имиджи», которые уже не первый год показывает в Государственном кремлевском дворце всемирно известный российский танцовщик Андрис Лиепа, пользуются у любителей балета большой популярностью. Удивительно, но на официальной и государственной первой сцене страны в заполненном до отказа зале на шесть тысяч человек Андрис своими рассказами о том или ином балете умеет создать совершенно домашнюю и задушевную атмосферу.

Во многом благодаря Михаилу Фокину мир открыл русский балет. Ведь это фокинские постановки и составляли основу репертуара первых «Русских сезонов» Дягилева в Париже… Его «Умирающего лебедя», «Шопениану», «Шехерезаду», «Половецкие пляски», «Жар-птицу», «Петрушку», знают и танцуют все значимые балетные труппы мира.

- В этом году Михаилу Михайловичу Фокину исполнилось бы 145 лет, - говорит Андрис в начале вечера. - И мы понимаем, что эта дата экстраординарная, потому что спектакли, которые созданы Михаилом Фокиным в начале прошлого века, актуальный и сейчас. Он создал больше 70 балетов за свою жизнь. Один из таких балетов - «Видение розы» когда-то был восстановлен моим отцом Марисом Лиепой. И американский продюсер Сол Юрок захотел его вывести в Нью-Йорк. Ему сказали, что, к сожалению, он поставлен эмигрантом Фокиным, и мы не хотим показывать его в Нью-Йорке. «Ну тогда» - сказал Юрок, - «гастролей не будет». И его повезли, и вот получилось так, что после премьеры в Метрополитен, которую он танцевал с Натальей Бессмертновой, ему принесли маленькую визитку. И на визитке было написано - Виталий Фокин. Это был сын Михаила Михайловича. Он пришёл за кулисы и сказал отцу, что это одна из лучших версий «Видения розы», которую он когда-либо видел. А когда я работал в Нью-Йорке и танцевал у Барышникова в течение двух лет, то подружился с внучкой Михаила Михайловича Изабель Фокин. Отец восстанавливал «Видение розы», а я восстановил уже 12 балетов Фокина. Так что семейные традиции и узы связывают нас.

Три из двенадцати балетов Фокина, которые восстановил Андрис Лиепа, он и показал на вечере. Начинали знаменитой на весь мир «Шехерезадой», а закончили «Половецкими плясками», которые, к сожалению, сейчас не часто показываются в московских театрах. А зря!

Танец, повергший в шок европейскую элиту

«Половецкие пляски» я считаю одной из самых важных своих работ», - говорил Фокин.

Этот-то балет, собственно, и поверг в шок культурную европейскую элиту в 1909 году своей восточной необузданностью. Можно только представить от чего сносило крышу у утонченных французских эстетов, когда они видели несущуюся с луками и стрелами необузданную толпу полуголых мужиков.

- Люди, которые сидели в первом ряду в театре Шатле, прямо откидывались назад, потому что не могли не поверить, что вот на них сейчас бросятся или выстрелят из луков эти толпы кочевников, – продолжал свой рассказ Лиепа.

Еще большее воздействие «Половецкие пляски» произвели в Лондоне, вызвав настоящее негодование великосветской публики. «Дамы высшего света спешно покидали зрительный зал – приличным людям нельзя показывать и смотреть такое варварство и эротику». Собственно «Половецкие пляски», это отрывок из оперы. Большие танцевальные сцены в оперных спектаклях – давняя традиция. Есть такая большая сцена и в опере «Князь Игорь». И вот ей то Дягилев и ошеломил Париж, а затем Лондон.

Первоначально Дягилев хотел вести в Париж всю оперу, но поскольку из-за интриг Матильды Кшесинской царские денежные субсидии у него неожиданно отобрали, пришлось экономить и срочно переверстывать программу. Так в парижских «Русских сезонах» показали только одни танцевальные сцены из этой оперы, но и этого было достаточно, чтобы вызвать сенсацию.

В своей книге «Против Течения» хореограф писал: «Откуда брались мои pas? Я бы сказал, из музыки. Иногда я приступал к постановке во всеоружии, напитавшись историческими, этнографическими, музейными материалами. На это раз я пришел с нотами Бородина подмышкой. И это было всё моё оружие. <…> Я верил, что если половцы танцевали и не так, то под оркестр Бородина они должны танцевать именно так».

Действительно, о половцах мало что известно. Даже такой образный штамп, будто половцы на вид почти татары, сформировался как раз таки из-за оперы Бородина. Настолько музыка и танцы созданные вначале Львом Ивановым, а потом и Михаилом Фокиным, воздействуют на зрителя и слушателя и гипнотизируя своей образностью внушают, что именно так половцы пели и плясали. В действительности половцы были почти светловолосыми. По древне-русски «половый» - это цвет сушенной травы. Почти ничего не известно и о половецком фольклоре. Так что «Половецкие пляски» Фокин сочинял почти по наитию. Приступая к постановке, он изучал пляски народностей населявших южнорусские степи, в которые половцы обитали, а так же Кавказа: персидские, турецкие, и даже украинские, от которых Фокин использовал высокие лихие прыжки. Из татарских танцев Фокин взял мелкие перебежки, а от народностей Кавказа элементы знаменитой кавказской лезгинки.

И музыка Бородина, и танец Фокина не стремясь к этнографической правде давали образ степного раздолья, свободы, необузданной воли бешено мчащихся всадников.

На зрителя в фокинской постановке воздействовали и декорации Николая Рериха - «просторные, дикие и поэтичные, с дымами, тянувшимися от юрт к жгучему вечернему небу» (Александр Бенуа).

«Половецкий стан» «победил Париж» благодаря изобретательности Фокина и присутствию на сцене наших незаменимых балетных артистов <…> которые так отдавались своей роли (можно сказать, что у всех именно одна роль), так пережили её, так перевоплотились в каких-то древних героических дикарей и чутких степных девушек, что не поверить тому, что происходило на сцене было невозможно», - описывал Александр Бенуа свои впечатления от спектакля.

«Впечатления от этой сцены и от музыки были столь огромные, что бурные аплодисменты неоднократно прерывали действие, и, когда занавес опустился, ажиотаж был неописуемый. На время забыли даже про Шаляпина, певшего Кончака. Партию главного воина исполнил Адольф Больм, и никто не мог с ним сравниться в этой роли», - свидетельствовал режиссер дягилевской труппы Сергей Григорьев.

Артисты музыкального театра Сац так же предстали в этой картине на фокинском вечере во всей красе. В массовом танце здесь была задействована чуть ли не вся труппа, переливавшаяся ярко оранжевыми, красными, синими, коричневыми и желтыми красками костюмов, что создал на основе оригинальных рериховских, для реконструкции Лиепы художник Анатолий Нежный.

Безумие пляски всё нарастало, а солировавший в этом танце в роли главного воина Тимур Куаталиев перевоплощался в реального древнего кочевника на сцене так убедительно, что можно было поверить будто правда находишься в Париже на дягилевских «Русских сезонах» столетней давности, а на тебя несется в экстатическом танце сам Адольф Больм, исполнявший эту партию на тех легендарных гастролях 1909 года. Он создавал танец, как это и замышлял Фокин, «волнующий, возбуждающий». Недаром на прошедшем последнем Всероссийском конкурсе артистов балета именно этот артист получил не только серебряную медаль, но и специальную премию «За лучшее исполнение хореографии Михаила Фокина». Тогда он исполнил со своей партнершей Полиной Химич дуэт Золотого раба и Зобеиды из балета «Шахерезада».

Роли этих героев на вечере в Кремле, но уже в полномасштабном спектакле «Шехерезада» и в сопровождении артистов Музыкального театра Сац, великолепно исполнила пара из Казахстана, солисты театра «Остана Опера» - Анастасия Заклинская и Бахтияр Адамжан.

Романтическая греза Марии Тальони и Анны Павловой

«Шопениана» - другой легендарный балет, показанный на вечере во втором отделении, вместе с «Половецкими плясками» и открывали в 1909 году вошедшие в историю «Русские сезоны» в Париже, собственно, и прославившие «русский балет» во всем мире и сформировавшие этот известный теперь каждому культурному человеку бренд в сознании публики. А в 1909-м, Париж был обклеен афишами балета под названием «Сильфиды» (он и сейчас на Западе носит такое имя), запечатлевшими утонченный абрис фигуры воздушной Анны Павловой кисти Валентина Серова парящей в арабеске.

Сергей Дягилев поменял название спектакля для своих «Русских сезонов», подчеркнув истоки стиля композиции. Ведь в нём Михаил Фокин попытался возродить легкий, воздушный, поэтичный танец Марии Тальони.

«Шопениана» - первый бессюжетный балет в истории. Но стал он бессюжетным далеко не сразу. Под воздействием танцев «божественной босоножки» Айседоры Дункан балетмейстер-реформатор Михаил Фокин тоже решил представить публике балет на музыку Фридерика Шопена. Но в 1907 году, когда балет на музыку Шопена в оркестровке Александра Глазунова был впервые показан публике на благотворительном концерте, он ничем не напоминал нынешний, и открывался сценой «Бал в Варшаве». Далее здесь разворачивались характерные сцены, такие как «Крестьянская свадьба в польской деревне», «Ночь в Неаполе», где жена постановщика этого балета Вера Фокина с большим темпераментом танцевала тарантеллу на фоне Везувия. Но главное — уже сразу во второй сцене балет показывал больного, прощающегося с жизнью Шопена, сидевшего за фортепьяно в окружении призраков умерших монахов и муз в развивающихся белых одеждах. Сцена разворачивалась в монастыре и явно намекала на балетные сцены в знаменитой опере XIX века «Роберт-Дьявол», ставшие одним из источников романтического балета «Сильфида» с Марией Тальони в главной роли. Да и самой удачной здесь оказалась сцена «Лунное видение», которую Анна Павлова танцевала с Михаилом Обуховым.

Костюм Анны Павловой в ней был скопирован Леоном Бакстом с гравюры 1840-х годов, изображавшей Марию Тальони. На Обухове был бархатный костюм с бантом на шее, который Бакст создал двумя годами ранее для балета «Фея кукол». Этот дуэт и стал основой второй редакции этого балета, уже бессюжетной, в которой Фокин запечатлел танцевальные портреты величайших балерин Серебряного века русской культуры – Анны Павловой и Тамары Карсавиной.

На этот раз в «Романтической грезе» — «Балете на музыку Шопена» (а именно так балет назывался первоначально) не было ни монастыря, ни вышедших из гробов мертвых монахов. Некий романтичный юноша, возможно молодой Шопен, с тем же «шопеновским» бантом, стоял на сцене в окружении кордебалетных танцовщиц в белых тюниках, костюмы которых были похожи на те, что Бакст сделал для Павловой. Позы танцовщиц напоминали гравюры романтической эпохи, а вместо Обухова «Вальс» Анна Павлова танцевала с самим хореографом, которого через некоторое время сменил Вацлав Нижинский. Тогда-то у двух величайших танцовщиков XX века на короткое время и сложился впоследствии покоривший парижан дуэт, о котором до сих пор рассказывают легенды.

Балет на сцене Кремлевского дворца предстал романтически наполненным, невесомым и воздушным. Танец примы и премьера Большого театра — Евгении Образцовой и Семена Чудина был наполнен красотой и гармонией.

В этом балете Фокина свою танцевальную партию имеют не только солисты, но и кордебалет. Он то аккомпанирует солисту, то развивает хореографическую тему, начатую им, то наоборот, начав танец, передает его солисту. И все три балета реконструированные Андрисом Лиепой на этом вечере были исполнены артистами Музыкального театра имени Натальи Сац, который в эти дни отмечает своё 60-летие.

Театру Сац - 60!

Это первый в мире профессиональный музыкальный детский театр, созданный Натальей Сац и открывший свои двери 21 ноября 1965 года. Когда в 1979 году на проспекте Вернадского для него было построен «Дворец музыки» - большое здание с огромной синей птицей, сидящей на золотой лире, счастливая 76-летняя Наталия Сац, всю жизнь прожившая с памятью об обожаемом отце, известном композиторе Илье Сац, забравшись на крышу и обняв птицу воскликнула, обращаясь к тому, которого уже давно не было на свете: «Папа, я все-таки поймала свою Синюю птицу!»

«Дворец музыки» скоро откроет свои двери после пятилетней реконструкции. А пока артисты этого театра трудились на кремлевской сцене, что называется, «не покладая рук» и ног. И сразу за вечером «Автографы и имиджи» Андриса Лиепы показали в Кремле свой Гала-балет под названием «Театру Наталии Сац – 60», на котором демонстрировали не только фрагменты из фокинских балетов, но и новые работы, поставленные худруком балетной труппы театра Кириллом Симоновым: фрагменты из балетов «Маскарад», «Ромео и Джульетта», «RichardCapriccio», в которых прекрасно танцевали примы и премьеры театра Иван Титов, Варвара Серова, Елена Князькова, Феличия Русу, Тимур, Куаталиев, Артур Баранов, Максим Павлов, Анатолий Сучков и др. Состоялась в Кремлевском дворце и российская премьера хореографически интересного нового балета Павла Глухова «Смерть и девушка» на музыку Франца Шуберта.

Написать комментарий