А нужны ли рынку IT-специалисты?

В начале 2010-х карьерный совет «выучи код, и у тебя будет работа» казался безотказным. Крупные технологические компании, университеты и политики уверяли: программисты будут востребованы десятилетиями.

В 2012 году президент Microsoft Брэд Смит рассказывал школьникам о стартовых зарплатах в $100 тысяч, бонусах и опционах. Школы вводили уроки программирования, вузы расширяли IT-направления, а СМИ говорили о золотом веке для разработчиков.

Десять лет спустя ситуация изменилась. Выпускники с дипломами по компьютерным наукам все чаще сталкиваются с автоматическим отказом, когда резюме отсекает алгоритм, и оно даже не попадает к рекрутеру. «Риторика была такая: выучи код, работай усердно, получи диплом по компьютерным наукам — и ты получишь шесть цифр в качестве стартовой зарплаты», — вспоминает Манаси Мишра, выпускница Purdue University. — «Я только что закончила учебу, и единственная компания, которая позвала меня на интервью, — это Chipotle».

В России на одну junior-вакансию в ИТ сегодня приходится 12,5 откликов, но половина — нерелевантные.

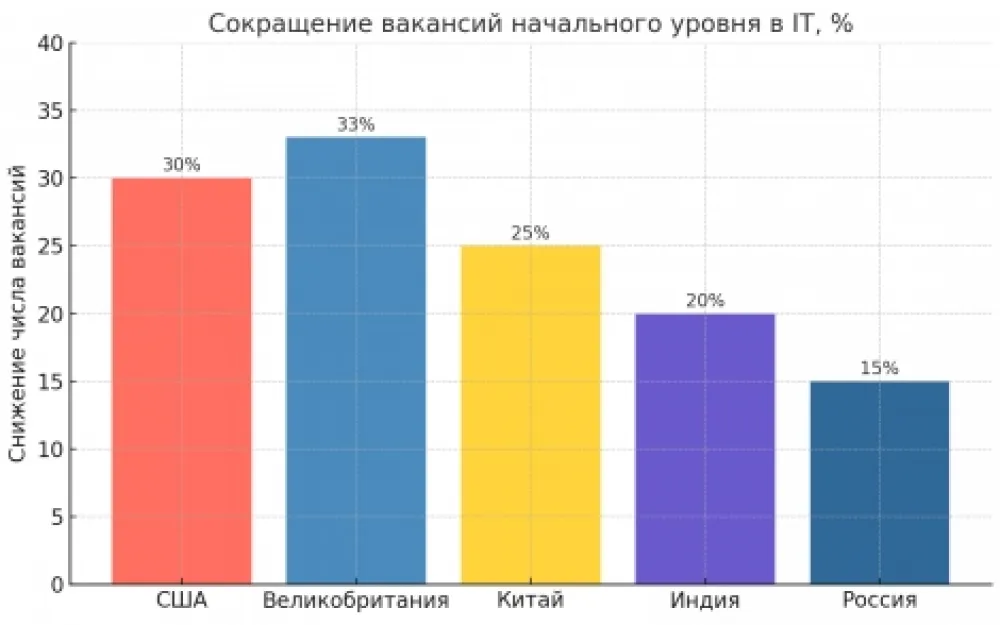

Количество вакансий начального уровня в ключевых странах снизилось на десятки процентов. Простые задачи, которые раньше доверяли новичкам, теперь выполняет искусственный интеллект. На рынке России и других стран фиксируется рекордное число резюме, но доля релевантных откликов низка. Индекс конкуренции в ИТ, по данным HeadHunter, достиг 12,5 — то есть на одну вакансию приходится более дюжины откликов. При этом на позиции senior-уровня индекс всего 2,5, что говорит о нехватке сильных специалистов, а среди джунов и миддлов отмечается избыток.

К этому добавляются сокращения в крупнейших технологических компаниях, осторожность инвесторов и смещение акцента с диплома на практические навыки. Рынок стал таким, что молодому специалисту сложнее, чем когда-либо, закрепиться в профессии.

Глобальные тенденции

За последние несколько лет старт в ИТ перестал быть предсказуемым. Рынки труда в США, Европе, Азии и России устроены по-разному, но проблемы, с которыми сталкиваются выпускники, удивительно схожи. Компании в большинстве стран осторожнее открывают позиции для новичков, а конкуренция за них растет.

Искусственный интеллект забрал у новичков их первые рабочие задачи.

Один из главных факторов — активное внедрение искусственного интеллекта в процессы разработки. Задачи, которые еще недавно служили трамплином для молодых специалистов, все чаще выполняются автоматизированно. Системы вроде GitHub Copilot или CodeWhisperer пишут и тестируют код, оформляют документацию и проводят первичную проверку качества. Для бизнеса это ускоряет работу и сокращает затраты, но для выпускников означает меньше шансов на первый контракт.

Параллельно меняется процесс подбора. Автоматизированные системы фильтруют резюме еще до того, как их увидит живой человек. Если навыки и ключевые слова не совпадают с требованиями, кандидат исключается. В ряде компаний уже фиксируются ситуации, когда через фильтр проходят «натасканные на собеседование» выпускники быстрых курсов, но в работе они оказываются неподготовленными.

К этому добавляются экономические факторы. Волны сокращений в крупных технологических компаниях показали, что даже лидеры отрасли пересматривают стратегии найма. Вакансии остаются открытыми месяцами, но не из-за отсутствия кандидатов, а из-за того, что релевантных среди них немного.

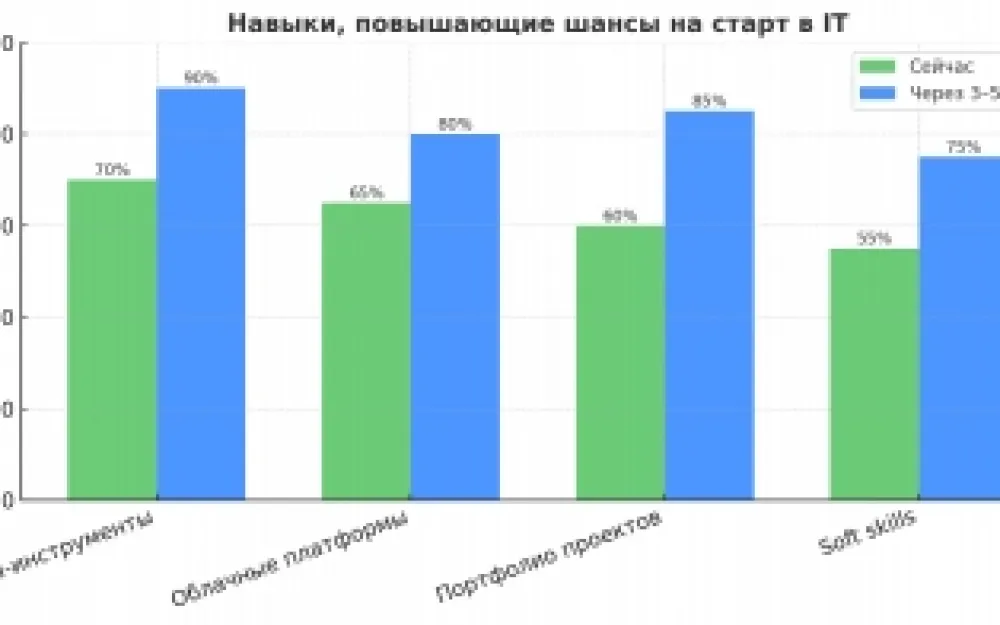

Еще один тренд — смещение акцента с диплома на реальные навыки. Работодателей интересует, насколько кандидат умеет применять технологии в реальных проектах, интегрировать AI-решения и работать в команде. Портфолио, участие в open-source и хакатонах часто весит больше, чем запись о вузе в резюме.

Наконец, сохраняется разрыв между содержанием учебных программ и потребностями рынка. Университеты обновляют курсы медленнее, чем появляются новые технологии, и студенты нередко заканчивают обучение без опыта применения инструментов, которые уже стали стандартом в отрасли.

Как рынок меняется в разных странах

Глобальные тенденции проявляются в каждой стране по-разному. Масштабы экономики, структура IT-сектора, государственная политика и скорость внедрения технологий различаются. Однако итог для выпускников во многих случаях одинаков: начало карьеры становится сложнее.

В одних странах ключевым барьером становится конкуренция с более опытными специалистами. В других основную роль играют экономические ограничения или автоматизация рутинных задач. Есть и такие рынки, где главной проблемой остается разрыв между содержанием образовательных программ и требованиями работодателей.

США

В начале 2010-х американский рынок ИТ демонстрировал устойчивый рост, и выпускники компьютерных наук могли выбирать работодателя. Сегодня ситуация обратная. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, уровень безработицы среди специалистов 22–27 лет с дипломом по компьютерным наукам находится в диапазоне 6,1–7,5%. Это почти в два раза выше, чем у выпускников ряда гуманитарных направлений.

За последние годы количество вакансий уровня junior сократилось на 11–50% в зависимости от сегмента. Главной причиной специалисты называют автоматизацию простых задач: генерация и отладка кода, тестирование и интеграция систем все чаще выполняются с помощью GitHub Copilot, CodeWhisperer и других инструментов. Потребность в начинающих программистах уменьшается, а конкуренция с более опытными специалистами растет.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы возрастет значение практических проектов в резюме, а часть выпускников будет переориентироваться на смежные направления, где искусственный интеллект служит инструментом, а не заменой.

Европа

Великобритания фиксирует заметное снижение числа объявлений для выпускников: минус 33% за год, что стало худшим показателем с 2018 года. Искусственный интеллект используется не только в разработке, но и в отборе кандидатов. Алгоритмы фильтруют резюме на ранних этапах, и часто выпускники не проходят даже первый уровень проверки, особенно при отсутствии опыта или ключевых слов в описании навыков.

В странах континентальной Европы ситуация схожа: экономическая неопределенность и сокращение программ стажировок усложняют начало карьеры. В ближайшие годы ожидается развитие наставничества и переработка стартовых позиций с упором на адаптацию новичков к рабочим процессам.

Китай

В 2025 году китайские университеты выпустили рекордные 12,2 млн человек, и этот выпуск совпал с замедлением экономики. Молодежная безработица в городах держится на уровне 14–16%, а конкуренция в ИТ особенно высока. Усиление технологических ограничений со стороны западных стран сокращает возможности для расширения бизнеса.

Работодатели осторожнее подходят к найму, а государство отвечает программами Made in China 2025 и инвестициями в развитие искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники. Эти меры рассчитаны на долгосрочный эффект.

В краткосрочной перспективе выпускники нередко соглашаются на позиции ниже уровня квалификации или ищут работу в сегментах с быстрым ростом, таких как разработка для внутреннего рынка и государственные проекты.

Индия

Индийский ИТ-сектор, один из крупнейших мировых поставщиков услуг, также переживает глубокую трансформацию. Автоматизация написания кода и тестирования меняет модель аутсорсинга, которая долгие годы обеспечивала рост.

Рынок труда нестабилен. Так, крупнейший игрок на рынке TCS сократил более 12 тысяч сотрудников, в тоже время Infosys заявила о найме 20 тысяч выпускников, делая ставку на переобучение и интеграцию искусственного интеллекта в рабочие процессы.

Молодежная безработица в городах достигает 18%. Разрыв между университетской подготовкой и реальными требованиями рынка остается заметным. Ответом стали национальные программы стажировок, такие как PM Internship Scheme, и запуск AI-университетов.

Прогноз указывает на рост ценности гибридных компетенций, которые сочетают технические навыки с управлением продуктами и работой с клиентами.

Россия

Российский рынок труда в целом сохраняет стабильность: уровень общей безработицы держится на уровне 2–2,5%. Однако для выпускников ИТ-специальностей без опыта ситуация сложнее.

Работодатели предпочитают кандидатов с готовым портфолио и завершенными проектами, а стартовые позиции нередко оформляются как стажировки. Дополнительный барьер создают автоматизированные системы подбора персонала, которые могут отклонять резюме без нужных ключевых слов.

Государство продолжает активно инвестировать в цифровую трансформацию: нацпроект «Экономика данных» с бюджетом более триллиона рублей и образовательные инициативы, например бакалавриат AI360, ориентированы на подготовку специалистов, востребованных в условиях внедрения искусственного интеллекта.

Япония

Японский рынок для молодых ИТ-специалистов относительно стабилен, но сталкивается с демографическим вызовом. Сокращение численности населения создает спрос на автоматизацию и внедрение искусственного интеллекта в промышленности и услугах. Это увеличивает потребность в инженерах, но одновременно ускоряет замену рутинных задач алгоритмами.

Компании ждут от выпускников владения инструментами искусственного интеллекта и умения интегрировать их в производственные процессы. Перспективы благоприятны для тех, кто готов быстро адаптироваться и сочетать технические и управленческие навыки.

Бразилия

В Латинской Америке Бразилия остается лидером по темпам цифровизации. Активно развиваются финтех и электронная коммерция, что поддерживает спрос на ИТ-специалистов. Однако нестабильная экономика и инфраструктурные ограничения создают колебания на рынке труда.

Для выпускников важным преимуществом становятся навыки работы с удаленными командами и международными заказчиками. Внедрение искусственного интеллекта пока в основном сосредоточено в частном секторе, и его влияние на начальные позиции ограничено. Эксперты прогнозируют, что в течение трех-пяти лет темп автоматизации ускорится.

Почему меняется рынок для молодых специалистов

Изменения, которые сегодня испытывает рынок труда в ИТ, формируются не только под действием глобальных трендов. Внутри компаний и университетов за последние несколько лет также произошла перестройка процессов, которая изменила саму логику входа в профессию.

Главный технологический фактор — искусственный интеллект (ИИ), который перестал быть экспериментом и стал рабочим инструментом. В корпорациях алгоритмы проверяют код, пишут тесты, формируют документацию и собирают стандартные модули. В стартапах ИИ используют для быстрого прототипирования и автоматизации повторяющихся операций. Задачи, которые раньше поручали новичкам, теперь выполняются быстрее и дешевле машинами. Это не только сокращает объем стартовых позиций, но и повышает планку требований: работодатели хотят видеть готовность приносить пользу с первого дня.

Подход к найму тоже стал жестче. «Некоторые компании используют ИИ, чтобы отсеивать кандидатов, убирая человеческий аспект, — отмечает Одри Роллер, выпускница Clark University. — Тяжело сохранять мотивацию, когда чувствуешь, что алгоритм решает, сможешь ли ты платить по счетам». После волн сокращений компании осторожнее открывают новые роли, а автоматизированные системы фильтруют сотни откликов, отсеивая резюме без релевантного опыта или нужных ключевых слов.

«Теперь, чтобы дойти до живого человека, нужно пройти фильтр нейросети, а потом еще пообщаться с чат-ботами, которые отвечают мало, но везде», — отмечает Евгений Титов, директор завода «Продмаш». При этом, как говорит Максим Каранкевич, директор по данным и цифровой трансформации компании «Ультрамар», «мы все чаще получаем резюме не от человека, а от его промпта. Хороший специалист может просто не пройти из-за неправильно настроенного фильтра».

Рынок перегрет количеством резюме, но дисбаланс по уровням очевиден: на junior-позиции в крупных городах приходится до 10–12 откликов на вакансию, но половина из них нерелевантны; на senior-уровне, наоборот, острый дефицит, а за сильных специалистов идет борьба, которая разгоняет зарплаты.

AI в подборе персонала моден, но не всегда эффективен. Резюме все чаще пишут нейросети, а фильтруют — алгоритмы, и в такой «цифровой рулетке» теряются нюансы: мотивация, адекватность, командная совместимость. Чтобы снизить шум, компании пробуют новые форматы — видеовизитки, внутренний поиск среди сотрудников из других подразделений, привлечение опытных специалистов старшего возраста, которые приносят стабильность и меньше склонны к частой смене работы.

Параллельно растет запрос на совмещение технических компетенций с управленческими и коммуникативными. Там, где AI усиливает, а не заменяет человека, особенно ценится способность видеть общую картину, переводить технические решения на язык бизнеса и выстраивать взаимодействие в команде.

Еще один сдвиг — смещение акцента с диплома на реальные навыки. Работодатели хотят видеть живые примеры: собственные проекты, вклад в open source, участие в хакатонах или стажировках. Формальное образование сохраняет ценность, но перестало быть пропуском в профессию. Проблема усугубляется тем, что учебные программы обновляются медленнее, чем меняются технологии: курсы по AI и облачным платформам в университетах появляются с опозданием, и выпускники осваивают их уже после получения диплома.

В итоге у компаний остается два пути: либо тратить время на доведение новичков до нужного уровня через стажировки и внутренние академии, либо искать готовых специалистов на конкурентном рынке. А у молодых кандидатов — один выбор: учиться быстрее, чем меняются технологии, и подкреплять знания практикой.

Что делать бизнесу и выпускникам, чтобы остаться в игре

Даже если стартовых позиций становится меньше, двери в ИТ окончательно не захлопнулись. Но теперь попасть внутрь можно только тем, кто умеет играть по новым правилам.

Бизнесу стоит смотреть дальше одного-двух кварталов и строить собственные «фермы талантов». Внутренние школы и программы стажировок — это не только способ закрыть вакансии, но и инструмент выращивания людей под конкретные задачи. Партнерства с вузами и совместные курсы позволяют влиять на подготовку студентов еще до их выхода на рынок, а хакатоны и проектные конкурсы помогают отбирать тех, кто умеет работать в условиях реального давления сроков. «Нанять людей сложно, хотя их на рынке много. Воспитать можно, но это умеют немногие. А удерживать — точно нужно и точно стоит», — считает Иван Козлов, ГК «Латео».

И, пожалуй, главный ресурс на ближайшие годы — обучение сотрудников работе с искусственным интеллектом. Те, кто встроит ИИ в процессы разработки, тестирования и управления, быстрее адаптируются к переменам.

Диплом перестал быть пропуском в профессию — портфолио решает все.

Выпускникам тоже придется перестраивать стратегию. «Сегодня важнее, чтобы человек был обучаемым, чем обладал идеальным набором “хардов” — все равно придется осваивать внутренние процессы», — считает Александра Лысенко, основатель HR-сообщества “Как делать?”. «Диплом плюс резюме» уже не работает как билет на вход. Работодателю нужно видеть, что кандидат готов включиться в проект здесь и сейчас.

Освоение AI-инструментов и облачных платформ вроде GitHub Copilot, AWS или Google Cloud расширяет список задач, на которые можно претендовать. Портфолио с рабочим кодом, кейсами из open source и хакатонов становится обязательным, а не «по желанию». И не забывайте про soft skills: умение объяснить сложное, договориться с командой, грамотно распределить время и вытащить проект из сложной ситуации ценится не меньше, чем владение фреймворками.

Кто на самом деле нужен бизнесу

Рынок труда для молодых ИТ-специалистов уже нельзя назвать предсказуемым. Эпоха, когда компании наперебой переманивали выпускников, осталась в прошлом. «Это один из самых деморализующих опытов в моей жизни», — считает Зак Тейлор, выпускник Oregon State University, подавший 5 762 заявки и получивший всего 13 приглашений на собеседование.

Теперь именно новичкам приходится доказывать, что они способны приносить результат с первого дня, и им не требуется длительное время для адаптации и дообучения. Конкуренция за стартовые позиции выросла, а их формат меняется: от адаптационного периода и простых задач рынок смещается к модели «сразу в проект».

Настоящая битва на рынке — за тех, кто умеет быстро адаптироваться.

В ближайшие годы владение инструментами искусственного интеллекта станет не бонусом, а условием входа в профессию. ИИ все глубже интегрируется в разработку, тестирование, аналитику и управление проектами. Работодатели будут ожидать, что новый сотрудник способен быстро включиться в процесс и взять на себя задачи, приносящие измеримую ценность. Это требует тесной координации бизнеса и университетов, ускоренного обновления учебных планов и увеличения доли практических заданий — от стажировок и хакатонов до проектных семестров.

Спрос на ИТ-специалистов сохраняется, но структура этого спроса меняется. Компании ждут не просто дипломированных выпускников, а людей, которые умеют работать с современным стеком технологий, интегрировать ИИ в реальные продукты и быстро адаптироваться к новым условиям. «Мы же не берем их под дулом пистолета — они проходят наши фильтры. Если в итоге в работу попадает неподготовленный человек, значит, проблема в системе отбора», — считает Тарас Сорока.

При этом, как подчеркивает основатель HR-сообщества «Как делать?» Александра Лысенко, «лучший специалист — не всегда тот, у кого блестящее резюме. Иногда ценнее мотивированный “свой” человек, который разделяет ценности и готов учиться».

В итоге на рынке формируется новая логика: те, кто отвечает современным критериям, будут выбирать работодателя, а не наоборот. Остальным придется догонять, доучиваться, нарабатывать опыт и гибко перестраивать карьеру.

Для бизнеса вывод тоже напрашивается сам собой: инвестиции в обучение и выстраивание устойчивого моста между образованием и практикой становятся условием конкурентоспособности. Компании, которые уже сегодня развивают стажировки, корпоративные академии и совместные проекты с вузами, получают не только сотрудников, готовых к текущим задачам, но и команду, способную адаптироваться к темпам технологических изменений.

Написать комментарий