Рынок активно инвестирует в дата-центры и инфраструктуру Искусственного интеллекта

Рынок дата-центров и инфраструктуры ИИ меняется на глазах: деньги идут в новые мощности, приоритет — скорость, устойчивость и доступ к энергии. IT-World изучил, как на фоне новых законов и ограничений компании ищут пути роста в меняющейся цифровой экономике.

В 2024–2025 годах инвестиции в инфраструктуру ИИ выросли настолько, что сравнивать их с предыдущими годами уже нет смысла. Только за год такие гиганты, как Google, Microsoft, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и OpenAI, вложили более $400 млрд в строительство новых дата-центров, производство чипов, развитие сетей и переход на «зелёную» энергетику. Чтобы представить масштаб: этих денег хватило бы, чтобы построить несколько новых «Силиконовых долин» или создать в пустыне целый «город ИИ».

Google открыто заявляет, что только на инфраструктуру в 2025 году потратит не меньше $75 млрд — и это не финальная цифра, спрос продолжает расти. Microsoft и Amazon считают наращивание дата-центров одним из главных приоритетов и вкладываются в это направление. Но еще буквально год назад Microsoft, AWS и другие лидеры облачного рынка резко остановили развитие облачной инфраструктуры. Компании не видели смысла лихорадочно строить по всему миру. «Мы всё ещё в игре, но строить на всякий случай уже не хотим» – заявили они. Основной двигатель роста уже даже не сами ИИ-модели, а буквально взрывной спрос на вычисления и хранение данных.

По данным IDC, к концу 2025 года мировой рынок инфраструктуры для искусственного интеллекта, включая дата-центры, облака, чипы и связанные сервисы, достигнет $400–500 млрд. В следующие пять лет эта цифра может удвоиться.

Компании инвестируют не только в строительство и оборудование. Они запускают собственные линии производства чипов (например, Google TPU, Amazon Trainium, MTIA), подписывают эксклюзивные контракты на поставку GPU, строят собственные электростанции и «зелёные» фермы, чтобы снизить расходы и зависимость от сетей.

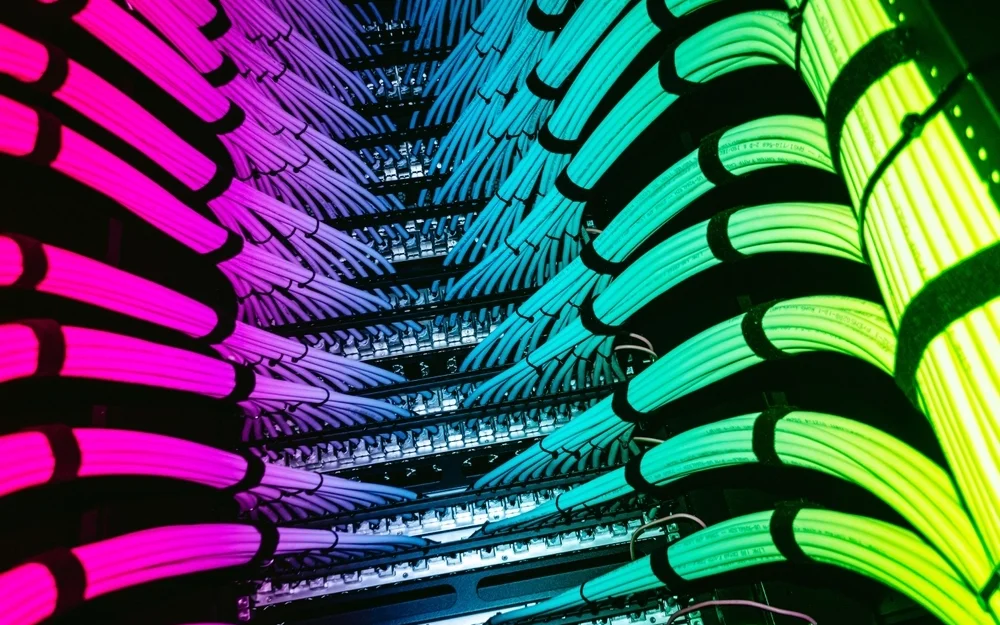

Сегодня инфраструктура стала новым стандартом для отрасли: тот, у кого есть вычислительные мощности, определяет темп всего рынка и задаёт направления развития технологий. И главный дефицит не ИИ как таковой, а всё, что его поддерживает: чипы, электричество, кабели, доступ к специалистам и подходящее законодательство.

Спрос меняет рынок ИИ-инфраструктуры

Ещё несколько лет назад задачи с искусственным интеллектом можно было запускать на обычных серверах, а облачные мощности воспринимались как удобное, но не обязательное дополнение. Всё резко изменилось с ростом больших языковых моделей вроде GPT-4, Llama, Gemini и других: для их обучения и работы требуются ресурсы, которые невозможно получить без специализированных дата-центров и тысяч современных GPU.

2023 год стал поворотным моментом: спрос на обучение и запуск ИИ-моделей резко превысил самые смелые прогнозы. NVIDIA, лидер рынка графических процессоров, зафиксировала рекордные объёмы поставок, а сроки ожидания новых GPU достигли 12–18 месяцев. Microsoft, Google, Amazon начали резервировать мощности и заключать эксклюзивные долгосрочные контракты с производителями оборудования — буквально за каждый чип шла борьба.

В то же время появилось больше технологических альянсов. Компании перестали играть в одиночку и начали объединять усилия для масштабного строительства инфраструктуры. Например, OpenAI, Google, Microsoft и CoreWeave формируют консорциумы и совместно строят суперкомпьютеры стоимостью десятки миллиардов долларов. Один из самых заметных примеров — проект Stargate с заявленными инвестициями на полтриллиона долларов: ещё пару лет назад подобные суммы казались фантастикой даже для гигантов индустрии.

Изменился и геополитический фон. США ограничили экспорт современных чипов в Китай, Китай ускорил строительство собственных дата-центров и разработку отечественных GPU, Европа сосредоточилась на энергоэффективности и вопросах хранения данных, Россия начала перестраивать поставки и искать новые партнёрства на Востоке.

В результате проблемы с энергией, дефицит специалистов, регуляторные барьеры и экологические требования вышли на уровень национальных стратегий. Теперь каждая страна и корпорация вынуждены искать свои пути масштабирования: иначе есть риск остаться в стороне от мировых цифровых процессов.

Инвестиции, дефицит и конкуренция меняют правила на рынке дата-центров

Глобальный рынок инфраструктуры искусственного интеллекта уже сейчас превышает объёмы традиционных облаков пятилетней давности.

По оценкам IDC и Statista, только за 2024–2025 годы инвестиции в дата-центры, оборудование и сопутствующие сервисы для ИИ превысили $400 млрд. К 2030 году эксперты ждут, что этот рынок достигнет отметки $1 трлн.

Эти суммы — не просто отражение интереса к новым технологиям. Это попытка справиться с несколькими ключевыми проблемами, которые обострились на фоне взрывного роста спроса.

Дефицит вычислительных мощностей и оборудования.

GPU и специализированные ускорители теперь в состоянии «постоянного дефицита»: сроки ожидания новых чипов Nvidia и AMD достигают 12–18 месяцев. Производители и крупные IT-компании резервируют поставки на годы вперёд. Например, Microsoft и OpenAI только ради доступа к тысячам GPU заключили с CoreWeave контракт почти на $12 млрд, поскольку физически быстро нарастить такие мощности на одном заводе невозможно.

Рост стоимости энергии и новые экологические требования.

Дата-центры сегодня входят в число крупнейших потребителей электроэнергии. В Калифорнии, Ирландии, Китае, ряде городов США и Германии уже вводятся ограничения на подключение новых ЦОДов. Стоимость энергии растёт, требования по ESG и переход на «зелёные» источники вынуждают компании инвестировать в собственные электростанции, новые системы охлаждения и выбирать регионы с более дешёвой электроэнергией.

Фрагментация рынка и локализация данных.

Геополитика сильно изменила правила игры: США ограничили экспорт чипов и оборудования в Китай, Европа ужесточила правила локализации данных, Россия и Индия идут по пути «суверенных облаков». Крупнейшие компании строят отдельные «региональные» облака и локальные дата-центры, адаптируясь к все более сложным требованиям по хранению и обработке информации.

Кадровый голод и рост расходов.

Для поддержки таких масштабов нужны тысячи квалифицированных специалистов — архитекторов, инженеров, экспертов по эксплуатации и кибербезопасности. Практически все страны ощущают нехватку кадров, зарплаты растут, конкуренция за специалистов усиливается.

Ускорение конкуренции и концентрация рынка.

Сегодня инфраструктура стала «игрой для крупных». Большие компании получают эксклюзивный доступ к современным чипам и облакам, а у более мелких игроков остаётся только устаревшее оборудование или дорогостоящий аутсорсинг. Это усиливает разрыв между лидерами и догоняющими.

В России ситуация двойственная: с одной стороны, спрос на вычислительные мощности и инфраструктуру для ИИ растёт рекордно быстро. С другой — остро не хватает современных дата-центров, правила подключения к энергетике сложны, нет чётких юридических рамок. Всё это тормозит запуск новых проектов. Сейчас на рынке идут масштабные изменения в законодательстве, чтобы снять бюрократические барьеры и упростить вход для инвесторов.

Каждый регион выбирает свой путь развития инфраструктуры ИИ

Мировой рынок инфраструктуры ИИ движется в разных направлениях — у каждой страны свой подход и свой набор ограничений.

США и Запад:

Американские корпорации ставят на масштаб и гибкость. Google, Microsoft, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) и OpenAI только за 2024–2025 годы вложили свыше $400 млрд в новые дата-центры, развитие GPU-кластеров, выпуск собственных чипов и развитие энергосистем. Главный приоритет — развернуть мощности как можно шире: строятся площадки по всему миру, прокладываются подводные кабели, развиваются альтернативные методы охлаждения.

Крупные игроки идут на альянсы и совместные проекты — так они делят риски и быстрее реагируют на рост спроса. Пример — консорциумы Stargate и CoreWeave. При этом на первый план выходят вопросы подключения к сетям и нехватки специалистов, а также ужесточение регулирования.

Китай:

Здесь делают ставку на национальный контроль и скорость развертывания. В 2025 году объём инвестиций в инфраструктуру ИИ составит около $98 млрд. Китай активно строит мегадата-центры в регионах с дешёвой энергией (например, в пустыне Гоби), развивает собственные чипы (Huawei, Alibaba, Baidu), делает упор на закрытые экосистемы. Вертикальная интеграция позволяет держать инфраструктуру под контролем от производства чипов до эксплуатации дата-центров. На фоне ограничений на импорт чипов из США идёт ускорение импортозамещения, хотя новые технологии и GPU остаются дорогими и в дефиците.

Россия:

Российский рынок инфраструктуры для ИИ гораздо меньше по объёму, но более гибкий в условиях ограничений. Здесь ставка на локальные дата-центры, аренду мощностей и кооперацию с Китаем. Уход западных поставщиков открыл возможности для отечественных игроков (Selectel, Яндекс, Сбер), они развивают сервисы аренды GPU, строят новые площадки, налаживают «серые» схемы импорта серверов и компонентов. Расходы дата-центров только на электроэнергию в России выросли в среднем на 12–13%, что также начинает сказываться на экономике отрасли.

В 2024–2025 годах происходит важный сдвиг: формируется правовая база для отрасли. Готовится закон о ЦОДах, появляется официальный реестр и прямой запрет на майнинг в дата-центрах. Это должно снизить конкуренцию за энергоресурсы между майнерами и ИТ-бизнесом, а дата-центры — получить более прозрачные условия, включая упрощённое подключение к ЕНЭС и льготные тарифы на электроэнергию.

Европа:

Для Европы ключевые направлениями стали энергоэффективность и безопасность данных. Здесь жёсткие стандарты по экологии, требования к хранению и обработке данных, поддержка национальных облаков. Проекты «зелёных» дата-центров получают государственное софинансирование, но рост тормозят высокая стоимость электроэнергии и кадровый дефицит. В ответ бизнес инвестирует в автоматизацию и объединение ресурсов в альянсы.

Индия, Ближний Восток, другие регионы:

Индия быстро наращивает мощности, становится одним из мировых лидеров по темпам ввода новых дата-центров. В арабских странах делают ставку на строительство «гипер-ЦОДов» и привлечение иностранных вендоров. Во многих случаях ставка на быстрое создание экосистемы вокруг финтеха, e-commerce и госсектора.

Как майнинг и дата-центры делят энергорынок

За последний год рынок вычислительных мощностей в России и мире ощутимо меняет приоритеты. Если раньше майнинг криптовалют и классические дата-центры спокойно уживались на одних и тех же площадках, то теперь им всё чаще приходится расходиться в разные стороны.

В России с 2024 года вступили в силу новые правила: майнинг полностью выводят за скобки «официальных» ЦОДов. Для включения в реестр дата-центр не должен заниматься добычей криптовалют. Взамен — доступ к льготам, упрощённому подключению к магистральным электросетям и более выгодным тарифам. Правила жёстко фиксируют энергопотребление: если объект потребляет больше 6 000 кВт·ч в месяц, то он обязан пройти регистрацию и подтвердить профиль. В регионах с хроническим дефицитом электроэнергии вроде Крайнего Севера или Сибири майнинг под запретом до 2031 года, чтобы не оттягивать мощности у цифровых сервисов и ИИ.

В Китае вопрос решили радикально: ещё с 2021 года там действует полный запрет на майнинг, и мощности были перераспределены либо в пользу государственных дата-центров, либо вывезены в страны с более простым регулированием. Например, в Казахстан и США.

В США ситуация остаётся смешанной: в некоторых штатах майнинг развивается, пользуясь дешёвой энергией, но крупные облачные и AI-платформы получают приоритетное право на сетевые мощности и местами наналоговые льготы. В последние месяцы сразу несколько региональных энергокомпаний объявили о специальных «AI-тарифах» и ограничениях для новых майнинговых проектов, чтобы не допустить дефицита для цифровых сервисов и дата-центров.

В Европе майнингу тоже не рады: дорогая энергия и новые «зелёные» нормы делают этот бизнес убыточным на большинстве рынков. Для дата-центров, наоборот, создают режим максимального благоприятствования — субсидии, доступ к «чистой» энергии и административные преференции.

В результате ЦОДы везде превращаются в приоритетную инфраструктуру: государства вкладывают в развитие дата-центров для ИИ, банков и критических сервисов, а майнинг по сути вынужден уходить в тень, в серую зону или страны, где пока нет чёткого регулирования.

В попытках не остаться без мощностей

США и Европа: расширение и энергоэффективность

В США и Европе компании не ждут улучшения ситуации — они активно увеличивают количество дата-центров и вкладываются в новые энергетические решения. Google и Amazon строят собственные солнечные и ветряные электростанции для дата-центров, переходят на жидкостное и иммерсионное охлаждение, чтобы сократить расходы на электричество и не зависеть от перебоев в сети. Microsoft и Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) запускают корпоративные университеты и программы переквалификации. Специалистов не хватает, поэтому учить приходится внутри компаний. Там же разрабатывают автоматизированные системы управления дата-центрами (AIOps) и предиктивную аналитику для техобслуживания оборудования. Всё это впопытке удержать темп роста и не попасть в зависимость от единственного поставщика электроэнергии или дорогого аутсорса.

Китай: собственные чипы и «мега-ЦОДы»

В Китае ставка делается на строительство гигантских дата-центров в регионах с дешёвой электроэнергией — например, в пустыне Гоби. Государство напрямую финансирует кластерные проекты и развитие отечественных чипов (Huawei, Alibaba, Baidu). Здесь не боятся экспериментировать: внедряют новые фреймворки, поддерживают импортозамещение, создают национальные фонды для поддержки локальных разработчиков. Китайские компании также активно переманивают инженеров и запускают массовое обучение, чтобы не зависеть от внешнего рынка кадров. Главное для поднебесной сейчас — построить инфраструктуру максимально быстро и автономно.

Россия: гибридные схемы и поддержка отрасли

Российские IT-компании и профильные ассоциации поддерживают курс на создание реестра ЦОДов и отдельного отраслевого закона. Это не только защита от административных проволочек, но и реальный способ снизить издержки: новые ЦОДы смогут напрямую подключаться к магистральным электросетям и получать льготные тарифы на электричество. Вместе с тем бизнес настаивает на добровольности регистрации и гибких правилах, чтобы не потерять в оперативности. Проблему дефицита оборудования решают параллельным импортом через Китай, ОАЭ и Казахстан. Цепочки поставок стали более сложными, но гибкими. Параллельно развиваются внутренние облака и сервисы аренды GPU (Selectel, Яндекс, Сбер), модернизируется инфраструктура за счёт смешения старых и новых решений. Растёт число совместных образовательных программ с вузами и собственных ИТ-школ для подготовки специалистов.

Игроки рынка всё чаще работают сразу с несколькими поставщиками, делают запасы оборудования, пробуют альтернативные архитектуры (ARM, FPGA). Автоматизация эксплуатации дата-центров позволяет снижать потребность в людях и повышать надёжность сервисов. Большое внимание уделяется развитию собственных облаков и переходу на отечественные фреймворки — так проще выполнять требования по локализации данных и не зависеть от внешних политических рисков. Не обходится и без креативных решений: старые GPU используют для «несложных» задач, а под специфические задачи строят узкоспециализированные сервисы «под ключ».

Будущее ЦОДов и инфраструктуры для ИИ

Вложения в инфраструктуру искусственного интеллекта идут на рекордных скоростях: по оценкам IDC, мировой рынок только в 2025 году освоит $400–500 млрд инвестиций в новые дата-центры, облака, специализированные чипы и энергетику. И если сегодняшние расходы кажутся грандиозными, к 2030 году эта планка может достичь уже $1 трлн.

Суммарные мощности крупнейших дата-центров удвоятся, а число установленных GPU для задач ИИ перевалит за 10 миллионов.

В США четыре крупнейших игрока (Google, Microsoft, Amazon, Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ)) потратят на новые мощности порядка $180 млрд только за один год. Эти компании делают ставку на развитие собственных процессоров (TPU, Trainium, MTIA), автоматизацию эксплуатации и строительство дата-центров рядом с источниками дешёвой «зелёной» энергии. Регулярные перебои с поставками GPU здесь решают за счёт эксклюзивных долгосрочных контрактов с производителями, а дефицит кадров покрывают образовательными программами и корпоративными университетами.

Китай за год планирует вложить в развитие ИИ-инфраструктуры примерно $98 млрд. Акцент делается на государственные кластеры (East Data, West Computing), мегадата-центры в западных регионах, переход к собственным чипам (Huawei Ascend, Baidu Kunlun, Alibaba Hanguang) и ускоренную подготовку новых специалистов. Несмотря на ограничения со стороны США, рынок ИИ в Китае продолжает расти: к 2030 году страна может догнать, а по отдельным показателям и обогнать Европу.

В Европе фокус на энергоэффективности и безопасности данных. Программы поддержки (InvestAI и др.) предполагают вложения порядка €200 млрд в строительство «зелёных» дата-центров и локальных платформ для ИИ. Однако, по разным оценкам, 30% проектов задерживаются из-за дорогой электроэнергии, а рост расходов на энергию за последние два года составил 18–23%. Основные игроки (OVHcloud, Deutsche Telekom, Orange)делают ставку на модернизацию инфраструктуры, автоматизацию и локализацию данных.

Россия по итогам 2024 года подходит к отметке $1,5 млрд рынка ЦОД, с планом роста до $2,5–3 млрд к 2030 году. Лидерами являются Selectel, Яндекс, Сбер, DataLine, Ростелеком. Строятся новые облачные площадки, запущены сервисы аренды GPU, в развитие идут «гибридные» дата-центры с адаптацией старого и нового оборудования. Государство впервые запускает более чёткое регулирование: вводится запрет на майнинг в ЦОДах, формируется единый реестр, создаются льготы на подключение к магистральным электросетям. Ведутся переговоры о совместных кластерах с Китаем, развивается параллельный импорт серверов и чипов из «дружественных» стран.

Основными ограничениями для России остаются дефицит современных GPU (поставки упали на 80% относительно 2021 года), кадровый голод, тарифы на электроэнергию и ограниченность площадей под строительство. Но есть и преимущества: дешевая энергия, быстрый запуск новых регуляций, государственная поддержка для цифровизации и обязательная локализация хранения данных. Потенциал дальнейшего роста рынок видит в импортозамещении, сотрудничестве с Китаем, запуске нишевых решений для промышленности и госсектора.

В других регионах темпы не менее впечатляющие. Индия показывает прирост рынка дата-центров на 18–22% в год, активно строит площадки для обслуживания внутреннего и глобального спроса. Ближний Восток (ОАЭ, Катар, Саудовская Аравия) вложит за 2024–2025 годы более $15 млрд в «гипер-ЦОДы» и развитие национальных облаков.

Везде остаются похожие вызовы: дефицит современных чипов, нехватка инженеров и специалистов по эксплуатации, рост расходов на энергию, усложнение регуляторики. Для России ближайшие годы — это возможность закрыть разрыв с глобальными лидерами за счёт гибкости, партнёрства с Китаем и поддержки нацпроектов. Всё большее значение приобретают грамотное регулирование, локализация цепочек поставок и развитие собственных инженерных школ.

Написать комментарий