- Общество

- A

Нашлись претенденты на золото погибших при Цусиме кораблей: российские сокровища попытались присвоить японцы

120 лет прошло с тех майских дней 1905-го, когда прогремела на весь мир Цусима. Одно из крупнейших морских сражений за всю историю. Великий подвиг наших моряков. Несмываемый позор Российской империи. Тема для ожесточенных споров, не утихающих даже много десятилетий спустя. От тех времен все-таки остались свидетели и остались загадки, которые до сих пор бередят воображение.

«Хорошие зазубрины»

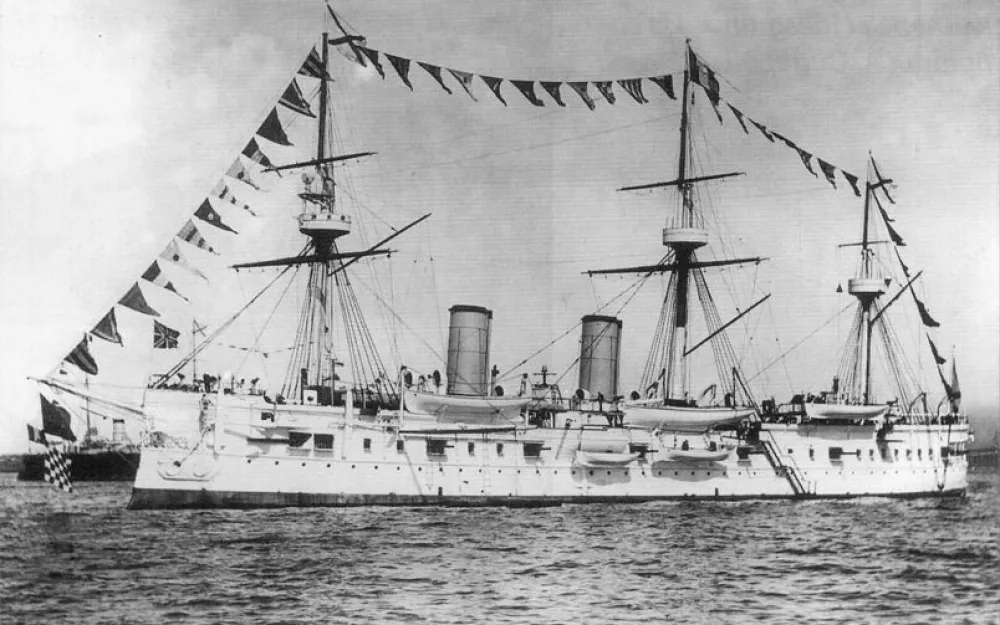

Об «Авроре» знает у нас почти каждый. Самый знаменитый российский крейсер. Один из немногих в мире крупных военных кораблей, заложенных еще в XIX столетии, которые сохранились до нынешнего времени.

Долгие социалистические десятилетия он фигурировал повсюду, главным образом как едва ли не главное действующее лицо Октябрьской революции, ее флагман, сделавший исторический выстрел — сигнал к началу штурма Зимнего дворца. О дореволюционной биографии корабля упоминали, как правило, вскользь. А ведь были там героические страницы. Одна из них связана с участием в Цусимском сражении.

Вот какая прихоть судьбы: «Аврора» вступила в бой с японцами, который вполне мог бы стать для нее последним, 5 лет спустя после того, как была спущена на воду, почти день в день.

Наряду с «Олегом» она была самым боеспособным русским крейсером, участвовавшим в битве 14 мая 1905 года. Японцы знали об этом и стремились активно обстреливать эти два корабля. Всего за время сражения «богиня утренней звезды» получила от неприятеля 10 прямых попаданий снарядов большого калибра. Погибло 15 «авроровцев», среди них командир — капитан 1 ранга Евгений Егорьев.

От очевидцев известны обстоятельства этой смерти. Около 3 часов дня при взрыве 75-мм снаряда на переднем мостике часть разлетевшихся осколков попала через смотровые щели в боевую рубку. Все находившиеся внутри офицеры и матросы пострадали, однако тяжелее других оказался ранен каперанг Егорьев, который вскоре скончался. Последующими действиями корабля руководил старший офицер капитан 2 ранга А.Небольсин, хотя он тоже получил к тому времени ранение.

В рассказах участников боя упоминается, что на «Авроре» при обстреле ее неприятелем несколько раз сбивало Андреевский флаг. Однако матросы его немедленно поднимали на законное место. Один из членов экипажа, корабельный врач В.Кравченко, вспоминал: «Наш новенький кормовой флаг, весь превращенный в жалкие лохмотья, сбиваемый в течение боя шесть раз, теперь снова лежал на палубе, и подоспевший лейтенант Старк тотчас же скомандовал своим резким металлическим голосом, спокойно, как всегда: «На флаг! Флаг поднять!». Но теперь это не так легко было сделать: все концы были оборваны, и флаг на гафеле пришлось поднять по-иному (на эринс-талях). Туда под огнем полез боцман Козлов».

А вот как описал этот «авроровец» эпизод, связанный с участием в бою бакового орудия — той самой носовой шестидюймовки, которая в революционном октябре 1917-го произвела исторический выстрел: «У бакового орудия энергично руководил стрельбой лейтенант Дорн. Когда фугасный снаряд разорвался у правого сходного трапа на полубак, вся прислуга орудия была разбросана и жалобно стонала (один был ранен смертельно, два тяжело). Ранены были все, за исключением лейтенанта Дорна и лихого комендора Жолноркевича. Орудие получило хорошие зазубрины на память, но из строя выведено не было. Тяжело раненный (комендор) Зиндеев отказался идти на перевязочный пункт, а Дмитриенко тотчас же вернулся оттуда».

После окончания артиллерийского боя с наступлением темноты отряд из трех русских крейсеров под командованием контр-адмирала Энквиста, избегая многочисленных минных атак врага, изменил курс. В вахтенном журнале об этом есть запись: «Атакуемые миноносцами крейсера «Олег», «Аврора» и «Жемчуг», скрыв все огни, дали полный ход. Повторная проба повернуть к N (к северу. — А.Д.) не увенчалась успехом, так как всегда наталкивались на неприятельские миноносцы, почему приходилось вновь уклоняться и неизменно следовать к югу».

В итоге спустя несколько дней русские корабли прибыли на рейд филиппинского порта Манила, где вынуждены были разоружиться до конца войны. На родную для нее Балтику «Аврора» вернулась лишь в феврале 1906-го. Впереди ее ждала основательная модернизация, участие в боевых действиях во время Первой мировой и затем превращение в «крейсер революции».

Флагман взорвался уже после боя

2-я Тихоокеанская эскадра адмирала Рожественского была уничтожена почти полностью — из 38 боевых, вспомогательных и транспортных кораблей, преодолевших десятки тысяч километров от Кронштадта до Цусимского пролива, потоплено и взято в плен 27. Потери японского флота при Цусиме по сравнению с этим ничтожны: лишь три малых миноносца.

На протяжении нескольких часов боя главной целью русских артиллеристов являлся неприятельский флагман — броненосец «Микаса» (такое название дано по имени горы в префектуре Нара). Потопить его было страстным желанием сотен наших моряков. Однако головной «японец» выдержал все удары.

О судьбе любимого корабля командующего японским флотом адмирала Того рассказал специалист в области морской истории Дмитрий Мазур.

— Дотошные исследователи по сохранившимся документальным свидетельствам выяснили, что за время Цусимского сражения в «Микасу» угодило около 40 снарядов крупного и среднего калибра. При этом убито, согласно японским источникам, 18 и ранено 105 членов команды. Заметно пострадал сам броненосец. Взрывами была повреждена одна из двух артиллерийских башен главного калибра, выведены из строя несколько шестидюймовок. Среди серьезных повреждений отмечены треснувшие и разошедшиеся от прямых попаданий плиты броневой защиты.

Флагман отправился для ремонта в порт Сасебо. Именно там он встретил знаменательное событие — подписание Портсмутского мирного договора, которым был подведен итог Русско-японской войны. А еще через шесть дней — уже мирных дней! — произошло то, о чем так мечтали наши моряки: «Микаса» оказался потоплен.

Катастрофа произошла ночью 12 сентября 1905 года. На броненосце прогремел сильнейший взрыв, и в результате стальной исполин затонул. Погибло около 250 членов экипажа, получили ранения и увечья более 340 человек. Как показало расследование, причиной стало воспламенение в кормовом артиллерийском погребе, точные причины которого так и не смогли установить.

Глубина на месте аварии была небольшой — около 11 метров, поэтому, когда поврежденный «Микаса» сел на дно, часть его корпуса и надстройки возвышались над водой. Подъем огромного корабля оказался делом очень непростым. С этой задачей японцы справились лишь в конце лета 1906-го.

Отремонтированный экс-флагман нес военную службу вплоть до 1923 года. На исходе Гражданской войны он принимал участие в действиях японских интервентов, оккупировавших российский Дальний Восток. «Микаса» прибыл на рейд Владивостока, но русские пределы оказались негостеприимны: осенью 1921-го во время очередного выхода в море броненосец неподалеку от острова Аскольд распорол дно о камни. И хотя на сей раз корабль удалось сохранить на плаву, дальнейшее нахождение ветерана в рядах императорского флота посчитали нецелесообразным. Вскоре этот ветеран Цусимы был разоружен.

В отличие от других старых кораблей, отправленных «в отставку», его не стали разбирать. В 1926 году было принято решение сделать из главного героя Цусимского сражения корабль-музей. Для этого в порту Йокосука на острове Хонсю вырыли огромный котлован, соединив его с основной акваторией, и в такую искусственную гавань завели 132-метрового «Микасу». Затем место новой стоянки броненосца отгородили от залива, откачали из котлована воду и засыпали грунтом, залили старого броненосца бетоном почти по самую ватерлинию (его осадка — около 8 метров). Так что он оказался практически вмурован в образовавшийся монолит и с той поры «плывет» посуху.

Вскоре после Второй мировой ветерана, по настоянию американской администрации, лишили музейного статуса (Вашингтону не нравилось существование столь яркого символа прежних японских побед) и превратили в… танцевальный зал. Для этого убрали башни главного калибра и сняли часть верхних надстроек, заменив их огромным ангаром.

Лишь в конце 1950-х «Микасу» вновь решили сделать музеем. Несколько лет шли реставрационные работы, благодаря которым он приобрел тот вид, который имел во время Русско-японской войны. Правда, значительная часть утраченных механизмов и элементов конструкции заменена муляжами. С тех пор гигант, возглавлявший японскую эскадру во время Цусимской битвы, является одной из главных достопримечательностей Йокосуки. Это единственный в мире уцелевший до наших дней броненосец.

Первая жертва

Легендарная «Аврора» стала волею досадного случая первым кораблем эскадры Рожественского, который подвергся обстрелу по пути с Балтики на Дальний Восток. И первой жертвой из многотысячного состава экипажей тоже оказался «авроровец».

Ночью 9 (22) октября 1904 года, через несколько дней после выхода русской армады в дальний поход, один из отрядов, находясь у британского побережья неподалеку от города Гулль, в темноте и тумане принял рыболовецкие суда англичан за атакующие японские миноносцы и открыл огонь. На беду русские комендоры заметили два наших крейсера, шедшие невдалеке, и тоже посчитали их вражескими кораблями. В результате хаотичной стрельбы больше всех пострадала «Аврора». В нее попало 5 снарядов, которыми ранены два человека. Позднее скончался один из них, судовой священник иеромонах Борисоглебского монастыря Анастасий (Рукин). Его имя сейчас увековечено на памятной доске, установленной на территории обители, находящейся неподалеку от Ростова Великого.

Погибший во время Гулльского инцидента батюшка оказался, увы, далеко не последней жертвой войны среди судовых священников 2-й эскадры. По какому-то странному стечению обстоятельств среди самых первых жертв Цусимского сражения утром 14 (27) мая 1905 года тоже был судовой священник — на сей раз с флагманского броненосца «Суворов».

Вот как описал произошедшее тогда флаг-офицер из штаба Рожественского мичман Демчинский: «Первый снаряд, попавший в «Суворова», угодил как раз во временный перевязочный пункт, развернутый доктором, казалось бы, в самом укромном месте — в верхней батарее, у судового образа между средними шестидюймовыми башнями. Много народу перебило. Судовой священник иеромонах отец Назарий был тяжело ранен. Он находился на пункте в епитрахили, с крестом и запасными дарами. Когда к нему, сраженному градом осколков, бросились доктор и санитары, чтобы уложить на носилки и отправить вниз, в операционную (под броневой палубой), он отстранил их, приподнялся и твердым голосом начал: «Силою и властью…», — но захлебнулся кровью, подступившей к горлу, и торопливо закончил: «...отпускаю прегрешения... во брани убиенным», — благословил окружающих крестом, которого не выпускал из рук, и упал без сознания».

Миражи Цусимы

Всплеск интереса к событиям 1905 года в Цусимском проливе случился почти через 30 лет после знаменитого сражения. Только интерес этот связан отнюдь не с подвигами моряков. У него — «золотой отблеск».

— В 1933 году американцем Гарри Ризбергом опубликована книга о кладах на морском дне. Там автор сообщает сенсационную новость: на кораблях 2-й Тихоокеанской эскадры перевозили золото и платину стоимостью свыше 5 миллионов долларов, — рассказал Дмитрий Мазур. — Ризберг не стал раскрывать источник этих сведений, однако дал объяснение самому факту существования «сокровищ адмирала Рожественского». Мол, русские отправили на Дальний Восток столь значительные ценности, чтобы использовать их для оплаты ремонта поврежденных боевых судов, закупки необходимых армии и флоту материальных ресурсов и продолжения военных действий.

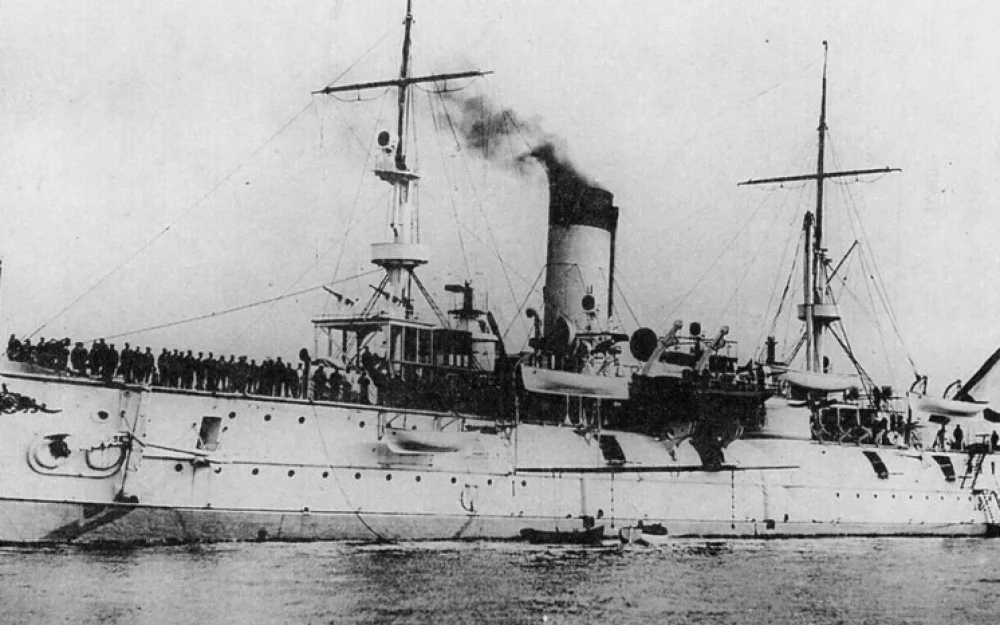

Золото-платину везли якобы на четырех кораблях. Автором книги, в частности, упомянуты крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Дмитрий Донской». При этом Ризберг подчеркнул, что самая большая доля сокровищ находилась в трюмах «Нахимова».

Книга вызвала изрядный ажиотаж. Была даже предпринята попытка добраться до золота. Однако экспедиция, направленная к месту гибели русского крейсера, вернулась ни с чем. После такого фиаско на несколько десятилетий о «золоте 2-й эскадры» вроде бы забыли.

Эта тема снова зазвучала на исходе 1970-х — в Японии. На сей раз внимание к ней привлек богач Такео Сасагава. Эксцентричный искатель приключений, прославившийся страстью к поискам сокровищ, решил организовать новую экспедицию для обследования «Нахимова».

Прошло время, и в конце 1980 года Сасагава публично заявил, что проведенные поисковые работы дали результат: водолазы не только нашли на дне погибший в Цусимском сражении русский крейсер, но им удалось отыскать в его отсеках ящики с золотыми и платиновыми слитками. По словам миллионера, несколько таких драгоценных брусков, а также кое-какие предметы подняты с «Адмирала Нахимова». В качестве подтверждения были предъявлены фото, где Сасагава позировал, держа в руках те самые «нахимовские» слитки.

А дальше эта шумиха сошла на нет. Хотя сам японский олигарх заявлял по горячим следам, что вскоре поднимет с корабля все находящиеся там сокровища, о новых находках на «Нахимове» ничего больше не сообщалось. Сасагава невнятно объяснял задержки с продолжением подводных работ некими возникшими перед ним «трудностями».

Знатоки предмета — те, кто всерьез занимается поисками подводных кладов, подвергли сомнению сам факт того, что экспедиция Сасагавы отыскала какие-то драгоценности в трюмах «Адмирала Нахимова».

— А может, и сам броненосный крейсер не нашли?

— С поисками на дне этого корабля проблем наверняка не возникло. Точные координаты места гибели «Нахимова» известны. Глубина там сравнительно небольшая. Так что добраться до затонувшего крейсера водолазам особого труда не составило. А вот фото с пресловутыми слитками, продемонстрированными Сасагавой, выглядят подозрительно. Высказывались мнения, что это фальшивка. Есть предположение: слитки в его руках не из трюмов «Адмирала Нахимова», а из сейфов какого-нибудь банка, взяты напрокат для этой фотосессии.

Существует и еще более убийственная версия. Въедливые исследователи, скрупулезно изучив фотографии, смогли определить размеры запечатленных на них металлических брусков. Сравнив результаты с теми стандартами, которые существовали в Государственном банке Российской империи в период Русско-японской войны, удалось сделать вывод, что либо эти бруски не являются стандартными (как такое возможно, если их доставили на крейсер из хранилищ Госбанка?), либо никакие они не драгоценные: согласно расчетам, плотность металла, из которого изготовлены слитки, чуть больше 11 граммов на кубический сантиметр. Такой показатель имеет не золото и не платина, а обыкновенный свинец! То есть Сасагава добыл с крейсера свинцовые грузы, которые используются на кораблях в качестве балласта для увеличения устойчивости.

— Значит, никакого золота на «Адмирале Нахимове» не было и все эти сенсации — обыкновенная «утка»?

— Во всяком случае, документальных подтверждений отыскать пока не удалось. В доступных исследователям бумагах, в приказах, рапортах по военно-морскому ведомству, относящихся к тому времени, когда снаряжалась и отправлялась в дальний поход эскадра Рожественского, о сколь-нибудь крупных партиях золота не упоминается. Хотя, конечно, что-то могли тогда особо засекретить, какие-то документы спрятали поглубже, а потом уничтожили. Такого я исключить не могу.

— А зачем вообще понадобилось везти столько золота?

— Логика высших российских чиновников непонятна. Почему решили доставить крупную партию драгоценного металла на Дальний Восток, погрузив ее на корабли 2-й эскадры? Ведь им предстоял трудный и опасный путь вокруг половины земного шара и в конце — практически неминуемая схватка с японским флотом. Не надежнее ли было бы организовать доставку ценностей по железной дороге?

Существует и еще одна «закавыка». Допустим, золото все-таки отправили с эскадрой Рожественского. Но почему в качестве перевозчиков выбрали именно эти корабли? Ведь и «Адмирал Нахимов», и «Дмитрий Донской» — ветераны флота, весьма уязвимые при артиллерийских обстрелах и минных атаках. Их печальная судьба в Цусимском сражении это подтвердила. Не логичнее ли было золото поместить в трюм одного из новейших броненосцев, входивших в состав эскадры? Или на быстроходный крейсер, который мог бы в случае чего уйти от вражеской погони?

— Новые-то корабли в большинстве своем тоже погибли при Цусиме, так что спасти золото с их помощью не удалось бы. А может, расчет делался на то, чтобы максимально замаскировать драгоценности? Мол, японцы не догадаются, что сокровища перевозят на «доисторическом» крейсере...

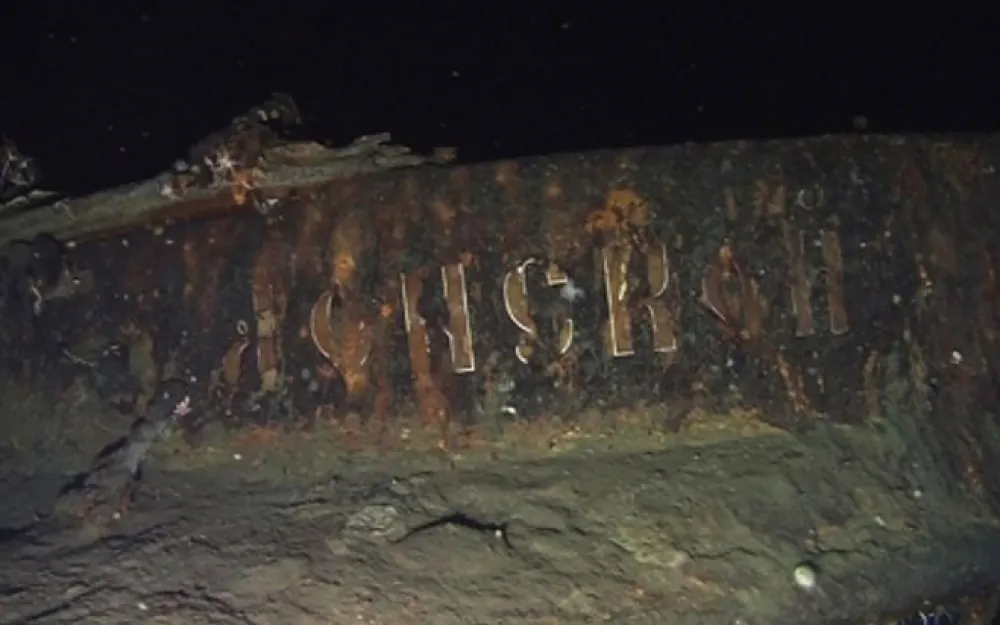

— Подобные аргументы я слышал, их нужно принимать во внимание... Но в целом при отсутствии документальных подтверждений существование «золота 2-й эскадры» все-таки вызывает сомнения. Возможно, развеять их могло бы обследование другого погибшего в знаменитом сражении крейсера — «Дмитрия Донского», который также упоминается в списках перевозчиков золота. «Донской» был затоплен 16 мая 1905 года после боя с превосходящими силами неприятеля по приказу его командира капитана 1 ранга Лебедева на глубине свыше 400 метров у острова Дажелет (Уллындо). Добраться до него непросто.

Хотя несколько лет назад, летом 2018-го, представители южнокорейской компании Shinil Group заявили, что организованная ею экспедиция обнаружила крейсер «Дмитрий Донской» и теперь разрабатывается проект подъема этого корабля, в трюмах которого находится, по некоторым сведениям, чуть ли не 200 тонн драгоценного металла. Стоило только этой информации облететь новостные агентства, котировки акций компании-«кладоискателя» резко пошли вверх. Однако позднее выяснилось, что дело нечисто. Никакого развития история с подъемом корейцами «Донского» не получила.

Существует проблема, усложняющая окончательное разрешение «золотой загадки». По существующему международному морскому праву затонувший корабль принадлежит той стране, под флагом которой находился в момент гибели. Кроме того, он является еще и братской могилой погибших членов экипажа. Таким образом, «Донской» — это российская собственность, это место погребения русских моряков. Без согласования с нашей страной никто не может проводить на нем поиски. То же относится и к «Адмиралу Нахимову»: поднимать с него какие-либо ценности или мемориальные предметы, не заручившись разрешением российской (или советской по тем временам) стороны, кладоискатель Сасагава не имел права.

Хотя здесь есть лазейка. Исследователи, занимающиеся Цусимским сражением, до сих пор спорят, под каким флагом находился «Нахимов» во время гибели. Согласно японским документам, к тонущему русскому кораблю, экипаж которого уже покидал его на спасательных средствах, пристала шлюпка с одного из крейсеров эскадры Того, и прибывший на ней офицер успел поднять на «Адмирале» флаг Страны восходящего солнца. Однако в воспоминаниях российских моряков указывается, что неприятельское полотнище с красным кругом посередине было почти сразу сорвано и вновь заменено Андреевским флагом. Это сделал старший штурман лейтенант Клочковский, до последних секунд жизни корабля остававшийся на его палубе вместе с командиром А.Родионовым.

К слову сказать, в архиве нашлось донесение капитана 1 ранга Родионова относительно ценностей, имевшихся на борту: «С вверенного мне крейсера по моему распоряжению были спасены казенные деньги суммою 1686 стерлингов английскою монетою, которые для сбережения и доставки в Россию были розданы (офицерам), как показано в прилагаемом списке...» То есть речь идет отнюдь не о миллионах.

— Если вся эта история с «нахимовским» золотом — блеф, зачем Сасагаве было раздувать шумиху «на пустом месте»?

— Его оппоненты высказывали мнение, что таким образом японец помогал своей компании получить крупный кредит, ну или шумиха была поднята олигархом сугубо в рекламных целях.

Написать комментарий