- Наука

- A

Ультралегкая темная материя объяснила образование сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной

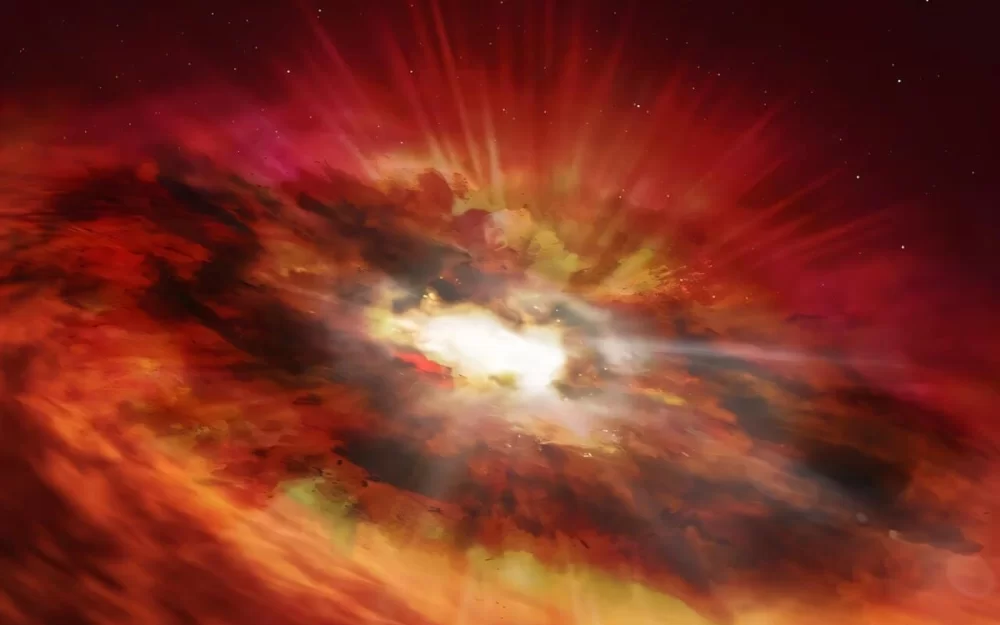

Астрофизики предложили новый механизм формирования сверхмассивных черных дыр в первые эпохи существования Вселенной. Ключевую роль в этом процессе сыграла ультралегкая темная материя, которая генерировала ультрафиолетовое излучение, необходимое для коллапса газовых облаков.

Сверхмассивные черные дыры массой в миллиарды солнечных существовали уже через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Их происхождение остается загадкой: классические сценарии формирования через коллапс звезд или слияния объектов требуют времени, которого не было в ранней Вселенной.

Одна из гипотез — прямое коллапсирование гигантских облаков атомарного газа без образования звезд. Однако для этого было необходимо мощное ультрафиолетовое излучение, которое подавляло бы охлаждение газа молекулярным водородом и предотвращало фрагментацию облака. До сих пор источник такого излучения в «темные века» Вселенной — до появления первых звезд — оставался неизвестным.

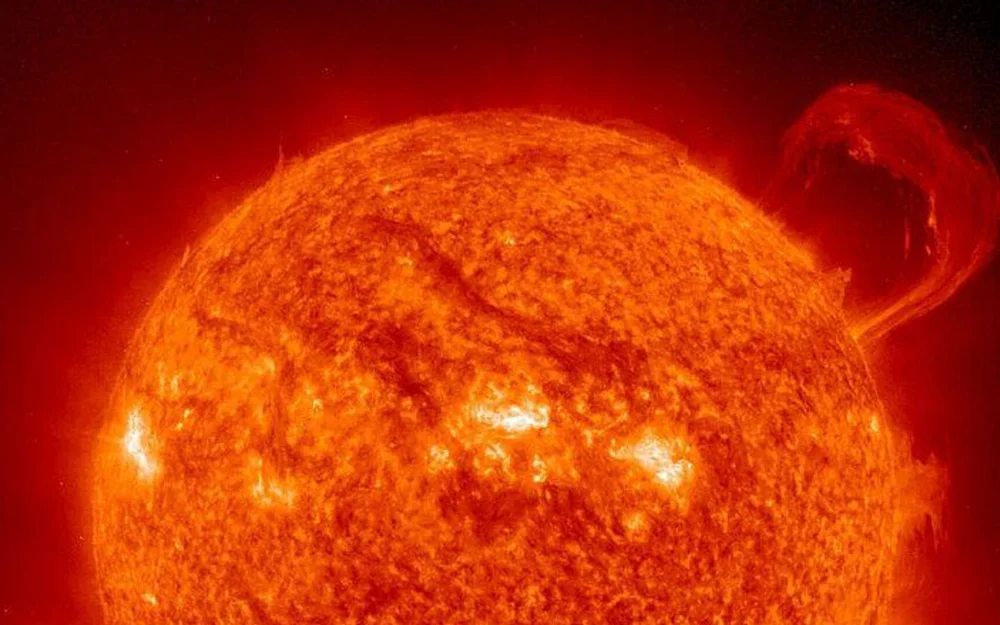

Группа астрофизиков из Корнеллского университета выдвинула гипотезу, как ультралегкая темная материя могла стать источником ультрафиолетовых фотонов, необходимых для прямого коллапса. Препринт исследования опубликован на сайте arXiv.org. Ученые основывались на предположении, что темная материя состоит из аксионов — гипотетических частиц с крайне малой массой менее 10 в −20 степени электронвольт. Эти частицы взаимодействуют с электромагнитным полем через топологическое взаимодействие, известное как инвариант Черна — Саймонса.

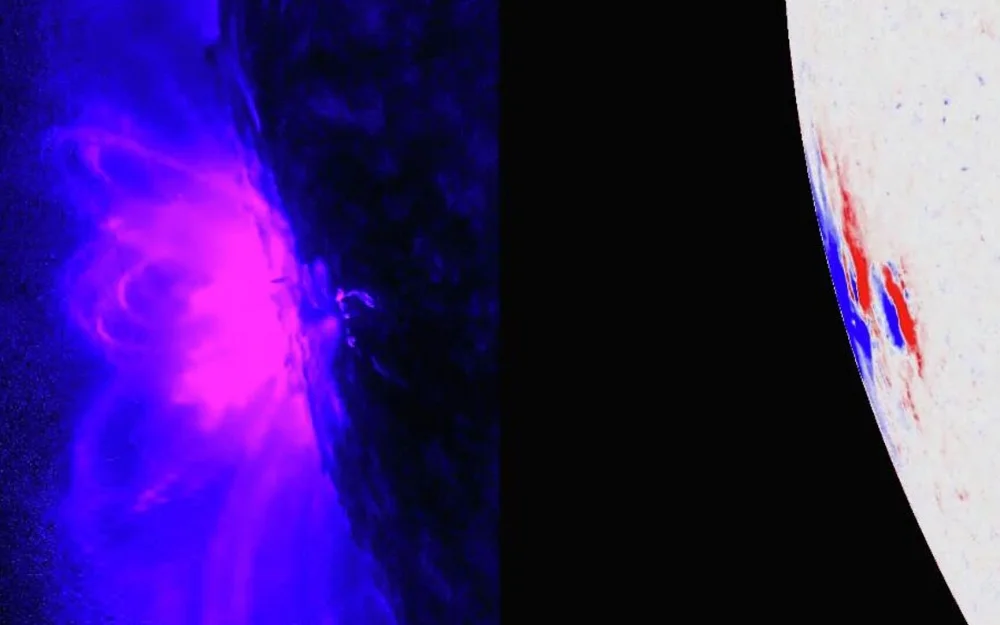

В темных гало — сгустках темной материи — колебания аксионного поля вызывают параметрический резонанс инфракрасных фотонов. Энергия от аксионного поля передается фотонам, что приводит к их каскадному переходу в ультрафиолетовый диапазон. Расчеты показали: при определенных условиях такой процесс генерирует достаточно УФ-излучения для подавления образования молекулярного водорода в газовых облаках.

Ключевым параметром стала сила связи аксионов с фотонами. Для эффективного резонанса необходимо, чтобы этот параметр превышал 10 в −10 степени гигаэлектронвольт в степени −1. Моделирование подтвердило, что даже при таких малых значениях этой связи за 100 000 лет в гало массой миллион солнечных масс накапливается достаточно энергии для запуска коллапса.

Исследователи выявили, что параметрический резонанс в аксионных гало генерирует ультрафиолетовые фотоны с энергией от 0,76 до 13,6 электронвольта — именно такой диапазон критически важен для разрушения молекулярного водорода. Для успешного коллапса газового облака концентрация темной материи в гало должна была в 200 раз превышать фоновую плотность Вселенной, а доля энергии, преобразованной в излучение, была не менее одного процента.

Эти условия позволили бы подавить охлаждение газа и предотвратить его фрагментацию. Предложенный механизм согласуется со стандартной космологической моделью и дополняет сценарии с участием космических струн — гипотетических дефектов пространства-времени. Струны, согласно расчетам, могут ускорять формирование плотных гало, усиливая эффект резонанса.

Открытие предлагает решение одной из главных загадок ранней Вселенной — происхождения сверхмассивных черных дыр. Если гипотеза подтвердится, это не только объяснит природу этих объектов, но и станет косвенным доказательством существования ультралегкой темной материи.

Однако стоит учитывать, что в научном сообществе до сих пор нет консенсуса о природе темной материи. Ряд исследователей сомневаются в ее частицеподобной структуре, предлагая альтернативные объяснения через модификации законов гравитации.

В связи с этим выводы новой научной работы, основанные на аксионной модели, требуют дополнительной проверки и пока остаются гипотетическими. Дальнейшие исследования направлены на поиск следов аксионного излучения в данных радиотелескопов и моделирование процессов каскадного перехода фотонов в различных типах гало.

Написать комментарий