- Общество

- A

Равных Сталину приговорили: большие звезды в петлицах довели до могилы

21 ноября 1935-го в вооруженных силах СССР появились пять супервоеначальников – впервые были присвоены звания Маршал Советского Союза. За всю последующую историю страны таких обладателей самых больших звезд на мундирах насчитывается всего лишь 41. Вспомним о непростой и даже трагической судьбе некоторых из этих людей.

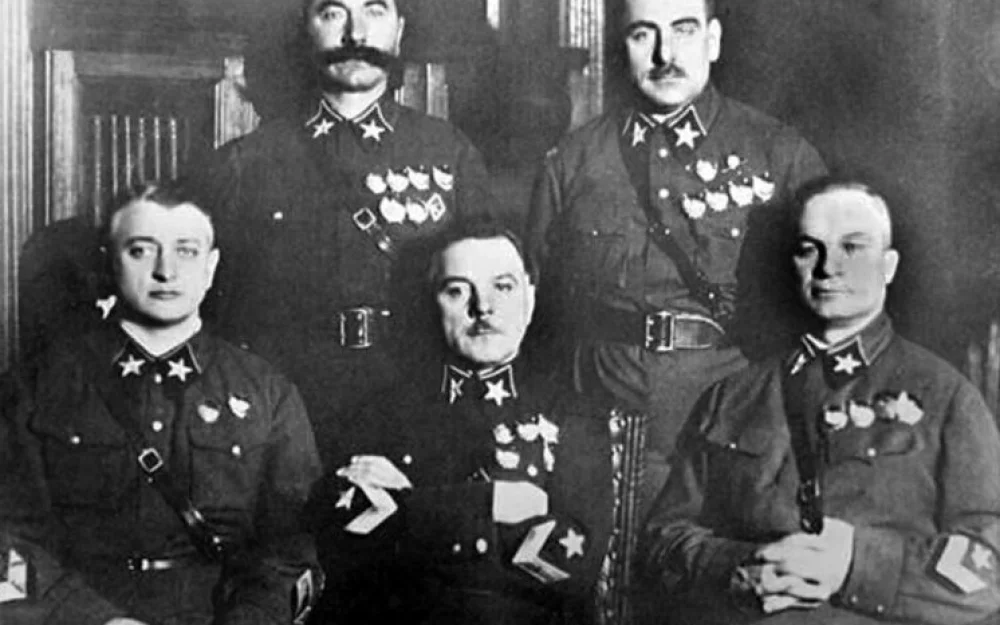

Избранные из самых избранных. Звание Маршал Советского Союза было учреждено в армии Страны Советов Постановлением Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров СССР от 22 сентября 1935 года «О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА». А еще через два месяца такой чин присвоили пяти прославленным полководцам. Во всех газетах тогда появились фотографии этих людей – Климента Ворошилова, Семена Буденного, Михаила Тухачевского, Александра Егорова, Василия Блюхера.

Однако для некоторых из них подобный триумф уже вскоре обернулся трагедией и полным крахом. Всего через три с половиной года, к весне 1939-го в СССР осталось всего два маршала – Ворошилов и Буденный. Остальные трое исчезли – не только с портретов, фотографий, плакатов, из книг и статей, - они исчезли, ушли из жизни.

Самым «краткосрочным» оказалось пребывание в маршальском чине Михаила Тухачевского. Уже через год с небольшим его, заместителя наркома обороны, арестовали по обвинению в антисоветской деятельности. В июне 1937-го Михаил Николаевич был расстрелян, а перед казнью, 11 июня, лишен звания маршала.

Еще полтора года спустя такая же участь постигла и другого обладателя маршальских звезд на петлицах мундира – Александра Егорова. Его тоже арестовали, вменив пресловутую 58-ю статью, и расстреляли зимой 1939-го – по злой иронии судьбы (ну, или по иезуитскому решению неких «кремлевских товарищей») как раз 23 февраля, в День Красной армии. Накануне вышло постановление о лишении Александра Ивановича маршальского звания.

А вот Василий Блюхер, хотя и погиб, будучи обвинен в участии «в антисоветской организации правых» и арестован органами НКВД, но звания маршала при этом не лишился: Василий Константинович не дожил до вынесения приговора и умер от последствий серьезных побоев, которым подвергался в застенках Лубянки. Впрочем, спустя несколько месяцев, весной 1939-го, Блюхера все-таки разжаловали – уже посмертно (тогда же его задним числом приговорили и к смертной казни «за шпионаж»).

Уже после знаменательного ХХ съезда партии, в середине 1950-х трое известных и заслуженных советских военачальников были полностью реабилитированы.

Из числа маршалов, получивших это звание в дальнейшем (а следующее присвоение состоялось в мае 1940-го, потом были подобные указы в военном 1943-м…), оказался лишен маршальских звезд Григорий Иванович Кулик. В начале 1942-го его обвинили в серьезных промахах по руководству войсками РККА на фронте, в результате которых был оставлен важнейший стратегический пункт в Крыму – город Керчь, и предали суду. Военачальник остался в живых, но все награды и маршальское звание у него отняли. А уже после окончания войны Г.И. Кулика арестовали и по надуманному обвинению расстреляли. Он реабилитирован и восстановлен в звании маршала тоже в середине 1950-х.

Из четырех десятков советских маршалов двое были разжалованы без последующего восстановления.

Одним из этих людей стал печально известный Лаврентий Берия. Нарком внутренних дел и заместитель председателя Государственного комитета обороны получил маршальские звезды на погоны летом 1945-го. А расстался с ними после своего ареста, произошедшего 8 лет спустя. Указ о лишении звания маршала вышел практически одновременно с приведением в исполнение приговора о смертной казни, 23 декабря 1953 года.

Другой человек, с которого «безвозвратно» сняли погоны маршала, – Николай Александрович Булганин. Весной 1947-го его – гражданского человека, партийного руководителя - назначили министром обороны СССР по воле Сталина, который сам занимал прежде этот пост с 1941 года. А еще через несколько месяцев в срочном порядке повысили в звании (за годы войны, занимая «комиссарские» должности на нескольких фронтах, он дослужился до генерала армии). Причина такого взлета весьма утилитарная. 7 ноября Булганину, как военному министру, предстояло принимать парад на Красной площади. Командовать войсками при этом поручили Маршалу Советского Союза Мерецкову. Согласно установленной процедуре, в определенный момент командующий парадом должен отдать рапорт принимающему парад. И тут обнаружилось вопиющее нарушение субординации: маршал будет рапортовать генералу!! Чтобы исправить ситуацию, Булганину в срочном порядке дали маршальское звание.

Уже в хрущевские времена Булганин, оказавшийся в противостоящей Никите Сергеевичу «антипартийной группе», был снят с высоких постов в Совете Министров в ЦК КПСС. А в ноябре 1958 года его лишили и маршальского звания, понизив до чина генерал-полковника.

Помимо упомянутых выше Берии и Булганина за все советское время звание маршала присвоено было еще троим политическим деятелям, не являющимся профессиональными военными. Это два генсека - Иосиф Виссарионович Сталин, Леонид Ильич Брежнев и министр обороны в 1976-1984 гг. Дмитрий Федорович Устинов.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 2 сентября 1940 года для маршалов был учрежден особый почетный знак – «Маршальская звезда». Его с тех пор получал каждый, кто удостаивался столь высокого воинского звания.

Носить звезду следовало на парадной форме под воротником мундира, впоследствии, когда правила изменились, – на узле галстука.

Знак такой представлял большую ценность. Звезда изготовлена из золота и платины общим весом почти 70 граммов и инкрустирована в центральной части несколькими десятками бриллиантов, самый крупный из которых имеет вес 2,6 карата.

Интересно, что в отличие от многих других знаков отличия, маршальская звезда фактически лишь передавалась в пользование обладателю звания маршал. После смерти (или разжалования) этого человека его близким следовало драгоценный знак обязательно сдать в Алмазный фонд.

Написать комментарий