- Культура

- A

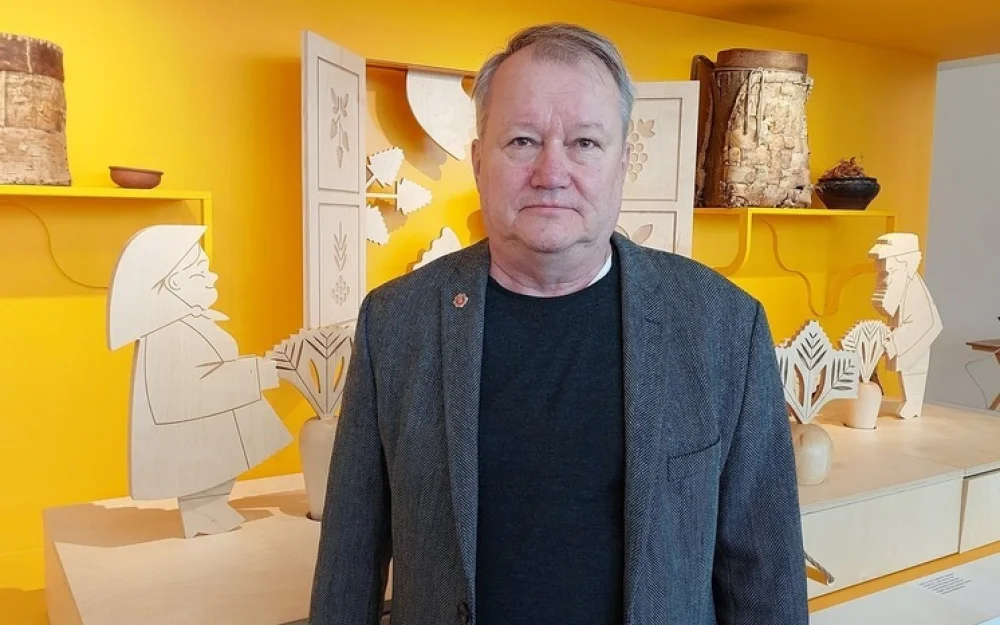

Документалист Павел Печенкин работает над проектом «Глубокий тыл»

Пермский документалист Павел Печенкин завершает работу над фильмом «Глубокий тыл» по сценарию писателя и журналиста Светланы Федотовой. Фрагменты документально-монтажной картины показали в музейном пространстве местной кондитерской фабрики, выпускавшей конфеты даже в годы войны.

Мы смотрели кадры хроники, а потом пили пихтовый чай, спасавший людей во время войны. Это был едва ли не единственный способ борьбы с цингой.

В музейно-выставочном пространстве «Конфектория», расположенном на том месте, где располагались когда-то цеха кондитерской фабрики, есть блок, посвященный Великой Отечественной войне. В ее первые месяцы в здании разместили эвакуированный из Ленинграда электромеханический завод и начали выпускать телефоны. Но уже в ноябре 1941-го возобновили производство конфет, хотя не хватало сырья и электроэнергии, а сотрудников мобилизовали на фронт. С предприятия беспощадно увольняли за вынос нескольких конфет.

Сотрудники нового музея пытались найти фотографии и документы той поры, но ничего не сохранилось. Иногда на экскурсии приходят люди старшего поколения и рассказывают удивительные истории про сладости. Сохранились воспоминания о том, что в каждую посылку помимо одежды и других необходимых вещей солдатам отправляли конфету. Карамель не испортится, не растает и точно дойдет до адресата.

Спрашиваю: «И было из чего производить конфеты в те годы?». Сотрудники музея отвечают: «Сахар был. А конфеты, скорее всего, выпускали без обертки. Мы не нашли этикеток военной поры. Скорее всего, их просто не было. Про поставки бумаги и картона нет никакой информации».

«Я все равно умру...»

Павел Печенкин, взявшийся за сложный проект «Глубокий тыл», — кинорежиссер и продюсер документального кино, снявший фильмы «Варлам Шаламов. Опыт юноши», «Про Олю в неволе», «Картины из жизни провинциального комика». Четверть века он занимается продвижением медиаобразования, прививает зрителям интерес к кино с юных лет, тридцать лет работает в фестивальном движении, создав один из лучших отечественных фестивалей неигрового кино «Флаэртиана». Времени на собственные проекты остается все меньше, но не снять «Глубокий тыл» он не мог.

— Материалы собраны, съемки закончены, начался монтаж, — рассказывает Павел Печенкин о своей новой картине. — Я — апологет фестиваля «Флаэртиана» и эстетики кинорежиссера Роберта Флаэрти, живого человек крупным планом. И вот в который раз захожу на другую территорию. Все началось с фильма «Варлам Шаламов. Опыт юноши» и продолжается до сих пор. Я не могу от этого освободиться. Почему мы так мало знаем про тыл во время Великой Отечественной войны?

Перед этим я снял фильм «От Орла до Праги. Дивизия черных ножей» об уральском добровольческом танковом корпусе. Он вышел в 2020 году и набрал в Интернете 3,5 млн просмотров. Я не верил своим глазам. Оказалось, что людей интересуют события, связанные с прошедшей войной.

В фильме были обнародованы письма, авторы которых просили принять их в танковый добровольческий корпус. Люди писали заявления в военкомат о том, что хотят бить фашистов, что у них погибли родственники. Были там и такие строки: «Возьмите меня на фронт. Я все равно умру, потому что мне нечего есть». Желающих умереть на фронте было по 14 человек на место. Я не мог понять, как это возможно.

— Удалось ли записать живых свидетелей?

Уже нет никого. Вы видели интервью Анатолия Солдатова (осенью 1941-го вместе с эвакуированным заводом он прибыл в Молотов, как тогда называлась Пермь, в 1942-м стал директором местного моторостроительного завода им. Сталина. — С.Х.), которое войдет в фильм, и Михаила Кусакина, который мальчишкой работал у станка. Они записаны в 1970-е годы для телевидения. Это официальные, сухие тексты, лишенные эмоций. Вроде бы большие интервью, но ничего в нем не сказано.

Фотографии тех лет в основном постановочные. На них часто запечатлены приодетые и красивые люди. С этим материалом, который нуждается в комментариях, и предстоит работать Павлу Печенкину.

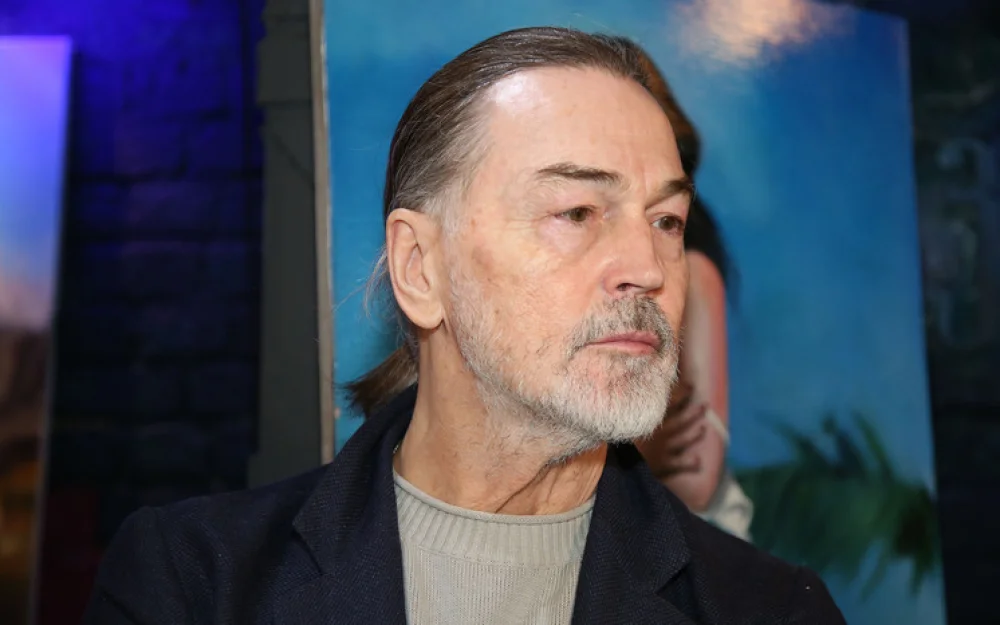

Сценаристом картины стала Светлана Федотова, пермский писатель и журналист, автор книги «Молотовский коктейль», казалось бы, хорошо знающая тему.

«Я с 1990-х все это изучаю. До того, как мы приступили к работе над сценарием, я думала, что знаю этот период, — говорит Светлана Федотова. — Оказалось, что я не знаю ничего, это терра инкогнита. Этим нужно серьезно заниматься десятки лет. Мы собрали все, что можно было найти, включая отрывки из документальных фильмов, поехали изучать архивные фонды. Павел Печенкин лично отбирал фотографии. Мы были в Гремяченске, Березниках, Лысьве, Чусовом. В Перми тоже изучили все архивы. Счастье и сложность заключались в том, что объем был огромный».

Светлана Федотова нашла в воспоминаниях поэта Михаила Матусовского, который был военным корреспондентом, письмо с фронта. Незнакомый боец написал ему, что к ним приехала делегация из Молотовской области (Пермь с 1940-го по 1957 год назвалась Молотов. — С.Х.), привезла подарки. К каждому из них была привязана конфета из детского сада. Детям их подарили, а потом предложили отправить на фронт. Девочка Тося успела положить свою конфету в рот, вынула ее и завернула в бумажку. Солдат об этом предупредили. И когда боец, написавший Матусовскому письмо, развернул свою конфету, оказалось, что она та самая, от Тоси. И он заплакал.

История яркая, но в фильм она не войдет, поскольку не удалось найти фотографий. А в кино без визуального ряда ничего не сделаешь. Фотографии, обнаруженные в архивах, удалось отреставрировать. И уже одно это большая ценность. Иначе лежали бы они в архивах, и никто о них не узнал. Как пошутил Павел Печенкин, помогал им еще и Иван Иванович, то есть искусственный интеллект.

«Это будет эмоционально насыщенное кино, — говорит Павел Печенкин. — В нашем сценарии как минимум 15–20 идей для игрового кино. Никто еще на эту тему не снимал кино. И это удивительно».

О том, каким тяжелым был труд пермяков в годы войны, можно судить по цифрам, приведенным режиссером. Те, кто был занят на производстве, получали по 400 граммов хлеба, что приравнивалось к фронтовой норме. Обычные граждане получали 200 граммов.

Павел привел строки из недавно опубликованного дневника эвакуированного из Смоленска 16-летнего парня. Он пишет, как с мамой и братом живет в какой-то конуре, где спит с братом по очереди, в первую и вторую смену, потому что нет кровати, есть только ее подобие. В письме директору завода парень просит дать ему носки и какую-нибудь тряпку вместо постельного белья.

«Как только люди выжили? Я вспоминаю рассказы моей мамы, которая училась во время войны в сельхозинституте в Кирове. Общежитие не отапливалось, холод был страшный. Мама едва не умерла. И только благодаря кировским девчонкам из деревни, привозившим из дома мороженую картошку, она выжила. И так было повсеместно».

«Моя задача как сценариста заключалась в том, чтобы затронуть как можно больше категорий населения, — рассказывает Светлана Федотова. — Колхозники, многое вынесшие на своих плечах, до войны имели лошадей. Как только началась война, все и всех отправили на фронт. Приходилось пахать на коровах. У тех, кто работал в поле, нет орденов. Их ругали за низкую производительность. Я потомок героев тыла. Моя бабушка трудился на пороховом заводе. Когда началась война, ей было шесть лет. Ее отца сразу же забрали на фронт, где он и погиб. В семье было двое детей. Бабушке 6 лет, а ее брату 14 лет. Он пошел работать на завод. В первый же месяц ему оторвало ноги. Его не госпитализировали, отправили домой умирать.

В Молотове было много эвакуированных солдат, и наши медики их спасли. До местных руки не доходили, особенно если были тяжелые случаи. И моя бабушка, которая была малюсенькая, выходила брата. Он выжил, но жизнь инвалида была тяжелой. Про такие истории мало кто знает.

Люди умирали от голода и холода. В 1942-м привозили людей из Средней Азии. Они приезжали в ватных халатах, были непривычны к уральскому климату, жили в юртах при 30-градусном морозе. Многие не знали русского языка. Смертность среди них была чудовищная. Когда поняли, что они умрут, часть из них через год отправили обратно».

По словам Павла Печенкина, они получали на заводах деньги, складывали их в подушку, чтобы отправить родственникам. Эти деньги находили после их смерти.

Актеры кастинг не прошли

Большинство свидетельств того периода было долгое время закрыто. Они не вписывались в официальное описание подвига советского народа. В любых попытках рассказать правду усматривали очернительство. Хотя люди, испытавшие такие трудности, стоявшие в шахтах по грудь в холодной воде, в разы увеличивали свой подвиг.

Павел Печенкин рассказывает, что в 1940 году, согласно переписи населения Перми, 70 процентов населения жило в селах. Всех мужчин отправили на фронт. Их заменили на предприятиях женщины и подростки. Его родственник рассказывал, как каждое утро приезжала в морг машина с Мотовилихинского завода, собравшая труппы умерших на производстве людей.

«Во время войны наши микробиологи производили антитифозные вакцины. Их изобрели еще в годы Первой мировой, когда от тифа умерло больше людей, чем от пуль и снарядов. В 1942 году было запущено производство этой вакцины. Ничего же не было. Медсестры привязывали марлевые повязки с живыми вшами и кормили их собственной кровью, благодаря чему появилась сыворотка», — еще один удивительный факт, который войдет в картину Павла Печенкина.

Наша коллега Алена Солнцева тоже рассказала удивительную историю про своих родственников по линии отца, живших в Перми. Девочке было 13 лет, когда началась война, и ее мать вывела их с братом на дорогу и сказала: «Идите. Может быть, вам дадут какой-то еды, потому что со мной вы умрете». И они пошли. Брату было шесть лет. Он умер по дороге. А девочка дошла до химического завода, где ее отпоили молоком. Там она и осталась жить, вышла замуж. Судьба уже ее детей оказалась сложной, сказались физические страдания, отразившиеся на здоровье.

Из множества частных историй складывается колоссальная картина не только побед, но и потерь. Здесь действительно еще неисследованное море, которое изучать и изучать. И многое открывается иногда совершенно случайно, когда уходят живые свидетели эпохи.

Директор одного из музеев «Уралкамень» рассказала после просмотра первых кадров будущего фильма еще несколько драматических историй из «глубокого тыла».

В шахтах добывали карналлит, сырье для получения металлического магния. Девушки носили взрывчатку весом в 20–40 кг и еще соревновались, кто из них больше унесет. Они спускались на глубину в 270 метров со взрывчаткой по канатной лестнице, закладывали ее и приводили в действие. Затем приходили наладчицы, мобилизованные с Вятки. За смену они лопатами выкидывали по 15–20 тонн руды. Многие потом остались жить в Соликамске и Березниках. Каждая вторая не имела детей.

Уральский поэт Алексей Решетов написал в так и не изданной книге «Слово о руднике» о 30 мальчишках, отцы которых в первые годы войны погибли на фронте. И дети, ставшие воспитанниками детского дома, по укороченной программе окончили ремесленное училище, пошли работать в шахту. Они выполняли по 150–200 процентов плана и при этом стремились на фронт. В 1944–1945-м, когда им исполнилось по 18 лет, оказались на передовой.

Маленькая девчонка Роза Щербинина жила в сельской местности под Березниками. Ей было 4 года, когда началась война. У нее остались яркие воспоминания о том, как провожали отца на фронт вместе с лошадью. Маленькая Роза носила «тормозок» с едой тем, кто работал далеко в поле. Шла и боялась. Трава высокая, и девочка не видела, куда идти, ориентировалась на часовенку, как взрослые научили.

Прошли годы. Она стала художником-камнерезом, работала с сильвинитом, сделала уже на пенсии серию рисунков, описав на обратной стороне события военных лет.

Розы Щербининой уже нет в живых. О том, что ей довелось пережить, знали только близкие родственники. Ее рисунки уже после смерти матери обнародовал сын. Только тогда организовали посмертную выставку.

Павлу Печенкину и его команде предстоит обо всем этом рассказать в формате одного полнометражного фильма, а значит, провести жесточайший отбор и отказаться от многого. Он решился на опасный эксперимент, использует закадровый голос и присутствие комментатора на экране. Для этого провел кастинг и отказался от всех актеров. Они его просто не прошли.

Написать комментарий