- Культура

- A

Страна празднует юбилей великого поэта Сергея Есенина

Главный литературный юбиляр этого года однозначно Сергей Есенин. К 130-летию «последнего поэта деревни» мы встретились с научным сотрудником Московского государственного музея С.А.Есенина Елизаветой Терентьевой и поговорили о жизни поэта, сосредоточившись на прозе его жизни: как его ласково называли в семье, во что играл, как учился плавать и ездить верхом, чем предпочитал обедать, как готовил любимый желудевый кофе — и о других привычках великого поэта.

«Ягодка»

Автобиографических воспоминаний поэт оставил о себе не так много — страничку-две он писал по просьбе издателей своих поэтических сборников: что поэт может и хочет рассказать о себе народу.

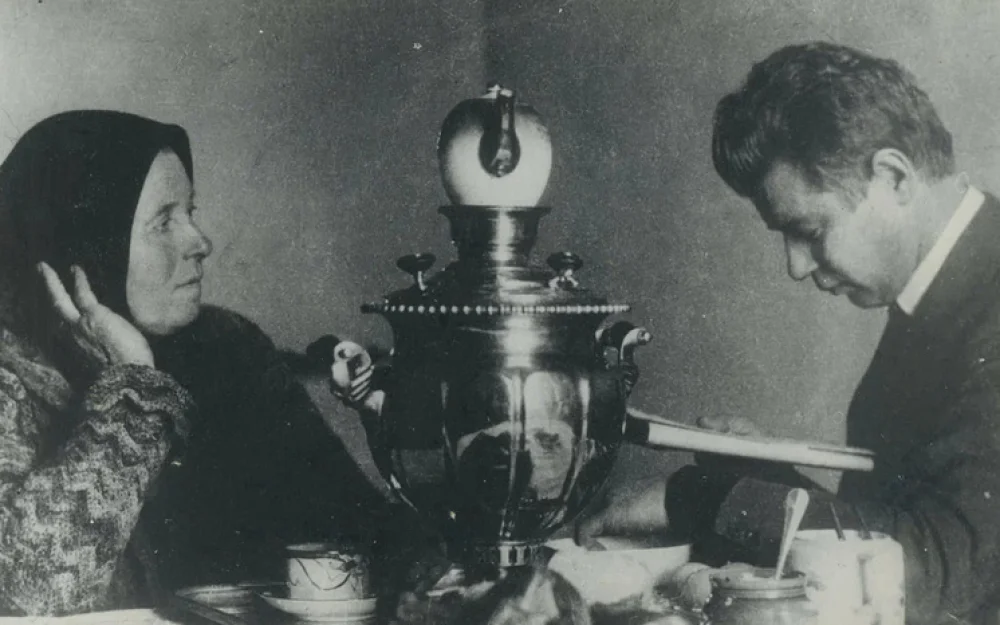

В воспоминаниях Сергей Александрович из раза в раз рассказывает о бабушке и дедушке. В два года будущую литературную звезду отдали на воспитание довольно состоятельному деду по матери, Федору Андреевичу Титову, «в другую часть села, которая называется Матово».

Первое воспоминание: Сереже года три-четыре, бабушка Наталья Евтихиевна идет в Радовецкий монастырь, верстах в сорока от их дома. «Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье даст». Вот как трогательно его называли в детстве.

Бабушкино воспитание было религиозным — «таскала по монастырям» внука, но в Бога поэт верил мало, в церковь ходить ему не нравилось. В семье об этом знали, а потому придумали способ контроля посещаемости: давали четыре копейки на просфору, которую нужно было затем отнести священнику. Тот делал на ней три надреза, за что брал две копейки. Но ребенок есть ребенок: научился делать надрезы на просфорке сам, а на сэкономленные деньги бежал играть с друзьями в свинчатку (иначе — в бабки, игра в кости). Когда эта хитрость вскрылась, страшно было настолько, что мальчишка убежал в соседнее село к тетке и не возвращался до тех пор, пока не простили.

Но все же отношения с бабушкой и дедушкой были очень теплые, нежные. Когда Сергея отдали учиться в закрытую церковно-учительскую школу, он стал сильно тосковать по дому: «Я страшно скучал по бабке и однажды убежал домой за сто с лишним верст пешком (более 106 км)». Если брать среднюю скорость человека 5 км/час, то идти ребенку пришлось около 20 часов. Дома такому поступку не обрадовались — отругали и вернули обратно.

У бабушки и дедушки им также занимались неженатые дяди — «ребята озорные и отчаянные». Когда их племяннику было три с половиной года, его посадили на лошадь без седла и сразу же пустили галопом, маленькому Сереже пришлось очень крепко держаться за холку, чтобы не свалиться. Удержался он, вероятно, с большим трудом. Но история умалчивает о том, какое впечатление это произвело на ребенка.

Плавать его научили те же дяди. Способ был по современным меркам не самый гуманный: дядя Саша сажал ребенка в лодку, отплывал от берега, раздевал Сережу и бросал в воду «как щенка». «Я неумело испуганно плескал руками, пока не захлебывался, а он все кричал: «Эх! Стерва! Ну куда ты годишься?». «Стерва» у него было слово ласкательное».

Когда Сереже Есенину было около восьми лет, другой дядя стал брать его с собой на охоту, где ребенок заменял охотничью собаку: вылавливал подстреленных уток из озер, мастерски лазил по деревьям за добычей, как и полагается мальчишке. Кстати, именно навык умело взбираться по веткам принес будущей литературной звезде первый честно заработанный доход: он снимал с деревьев птичьи гнезда по просьбе соседей.

Женскую любовь и тепло дарила бабушка, «любила из всей мочи, и нежности ее не было границ», но при этом именно она и журила за проказы.

«Среди мальчишек всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах», — вспоминал поэт. За это и доставалось от любимой бабули Натальи Евтихиевны. А дедушка, напротив, поощрял озорства внука, даже сам мог подзадорить на кулачную разборку, а супруге говорил: «Ты у меня, дура, его не трожь, он так будет крепче».

Первые стихотворные строки тоже сложились с подачи бабушки. Она рассказывала сказки — отсюда, наверное, яркая образность, − причем те сказки, которые заканчивались плохо, Сергею не нравились, и он «переделывал их на свой лад». Стихи начал писать, подражая частушкам. Кстати, в их семье пел и дедушка, правда, поэт вспоминает, что в репертуаре были «песни старые, тягучие, заунывные»…

Когда не стало Натальи Евтихиевны, Сергею было 16 лет, для него это была настоящая травма. Дедушку он тоже очень любил (хоть и не к нему сбегал из школы). В 1921 году историк Иван Розанов запишет слова Сергея Александровича: «Оглядываясь на весь пройденный путь, я все-таки должен сказать, что никто не имел для меня такого значения, как мой дед. Ему я больше всего обязан. То был удивительный человек. Яркая личность, широкая натура, «умственный мужик».

«До конца мать не прощу»

Где же были папа и мама, пока их сын был на воспитании у бабушки с дедушкой? Родители зарабатывали на жизнь. Папа был приказчиком в мясной лавке, метод был похож на современный вахтовый, только вахта эта могла длиться месяц, порой даже не один, а домой он приезжал на несколько дней в лучшем случае. Поэтому о родителях в воспоминаниях Сергея Александровича сказано мало. Но именно благодаря тому, что папа с мамой подрабатывали, была возможность жить лучше, чем другие односельчане. Родители старались изо всех сил, чтобы у их детей была возможность получать образование. Одноклассники Сергея Есенина вспоминали, что из сотни детей, поступивших в школу в селе Константиново, хорошо если десяток детишек доучивались. Остальных забирали помогать по хозяйству, в поля.

Сергей Есенин был второгодником в школе, но не за плохую успеваемость, а за все те же мальчишеские проказы. Любая семья в селе за такое забирала юношу из школы и отправляла в поле пасти коров, на учебу он уже не возвращался. Но родители оставили Сережу в третьем классе на второй год. За что именно?

— Мы можем только предполагать, — отвечает Елизавета Терентьева. — За ним водились шалости. Как-то он начал писать критические частушки, высмеивающие богатых людей села, досталось в том числе и попечителю школы, помещику Кулакову. Кто знает, может, обиженный Кулаков попросил как-то повлиять на мальчишку, чтобы не рос бунтарем и анархистом.

Александра Никитича, отца, Сергей Александрович уважал, любил рассказывать, что он был первым красавцем на деревне, прекрасно пел. Но, как это часто бывает у творческих людей, отношения с семьей были похожи на синусоиду: поэт то адресует близким прекраснейшие из своих стихотворных строк, то пишет, что отца и матери для него больше не существует.

Мама Сергея уходила на заработки в Рязань. Есть предположение, что делала она это не столько из-за необходимости в деньгах, сколько из-за непростых отношений со свекровью. Супруг искренне любил Татьяну Федоровну, но защитить ее не мог — не был рядом. На юную невестку свалилась вся самая тяжелая работа по дому. Были еще и настоящие горести жизни: Сергей не был первенцем в семье Татьяны и Александра. Первый сын, Петр, умер в раннем возрасте.

Когда Татьяна Федоровна обратилась к отцу и выразила желание уехать на заработки, ее отец протестовал: это неправильно, в хороших крестьянских семьях жена покоряется, терпит, но все же родители позволили ей отправиться в Рязань, оставив Сергуньку на их руках. Супруг тоже не был доволен ситуацией, но спустил все на тормозах. В Рязани Татьяна Федоровна пригодилась — она была аккуратистка, а потому ее охотно брали на работу служанкой. Но все же Сергей обижался на мать, и на то были причины. Как бы сегодня сказали, психологическая травма.

Когда Сергею Александровичу было 16 лет, он слег с тифом. Болел тяжело, и мать, рыдая в три ручья, села к окну шить саван сыну. «Смерти моей ждала! Десять лет прошло, а у меня и сейчас, как вспомню, сердце зайдется обидой, кажется, ввек ей этого не забуду. До конца не прощу».

— Наверное, ему казалось, мать должна была стоять на коленях, молиться Богу, менять компрессы — пытаться продлить жизнь своему ребенку еще на долгие годы и, пожалуй, главное — надеяться, — продолжает Елизавета Терентьева. — Надежда Вольпин, одна из его возлюбленных, вспоминала, что, когда он рассказывал об этом, его трясло. В его понимании мать сдалась.

Справедливости ради, стоит сказать, что мать его была женщиной чуткой, небезразличной. Когда в селе была эпидемия, многие заболели, она приходила в дома к соседям, помогала чем могла, в том числе по хозяйству. Есть воспоминания о том, как сильно она любила детей в селе, которых всегда старалась угостить чем-то вкусным: «то ягодкой, то фруктинкой какой из своего сада».

Еще один факт о матери: она была женщиной простой и неграмотной, переживала, что не может читать стихи сына, и в 50 лет пошла на курсы ликбеза. В этом возрасте непросто осваивать грамоту, удалось выучить часть алфавита, научиться писать свою фамилию, а стихи сына она в итоге запоминала наизусть на слух.

Пудрил носик и не расставался с зеркальцем

В детстве Сергей Есенин по меркам того времени обладал редкими игрушками. Сохранились сведения о том, что у него был деревянный конь, небольшой, недорогой, но это был конь всем на зависть! А вторая любимая игрушка — пароход, тоже редкая. До наших дней сами игрушки поэта не сохранились, но в этнографическом музее есть примеры, позволяющие представить, как могли выглядеть любимые игрушки поэта.

Забавный факт родом из детства: будучи уже взрослым человеком, поэт так и не смог полюбить субботу, всю жизнь испытывая неприятное чувство к этому дню. Всему виной… ритуал ухода за волосами, который производили еженедельно! Мыли, стригли ногти, «…гарным маслом гофрили голову, потому что ни один гребень не брал кудрявых волос. Но и масло мало помогало. Всегда я орал благим матом».

При этом красоваться Есенин по-настоящему любил, имел он привычку любоваться своим отражением. Надежда Вольпин вспоминала, что Сергей Александрович очень любил смотреться в зеркальце, и отмечала, что она никогда не ревновала его ни к женщинам, ни к ребенку так, как к зеркалу. Он-то знал, что был хорош собой, поэтому и тянуло взглянуть на себя, удостовериться в собственной прекрасности. Еще один забавный факт о поэте из сферы красоты: Сергей Александрович пудрил носик! В богемной среде у мужчин в то время было принято пользоваться пудрой для лица. А еще он иногда запудривал рыжину, которой отливали его волосы.

В юности Сергей Александрович предпочитал носить косоворотки, но отчасти это можно считать данью публике Петербурга. То было во время Первой мировой войны — волна патриотизма, мода на неорусский стиль: косоворотки разных цветов, кушачки с кисточками, сапожки. В том числе это был и рекламный ход, чтобы привлекать внимание к жизни русской деревни, к своему творчеству.

Позже стиль его поменялся, Сергей Есенин превратился в настоящего денди. Современники вспоминали, что он для своих выходов выбирал серый костюм с жемчужным отливом, который оттенял его золотые волосы. Но порой он мог изменить любимому костюму, эпатируя публику: однажды он заявился в гости к Августе Миклашевской в цилиндре и широкой крылатке а-ля Пушкин.

Попытка составить хоть какой-то распорядок дня Сергея Есенина была обречена на провал. Его последняя супруга Софья Андреевна Толстая пыталась навести порядок в его жизни, но, как оказалось, пытаться привить ему дисциплину — затея бесполезная. Трудился он много, хотя и загулы у него случались, но, справедливости ради, не такие яркие и длительные, какие ему приписывают. По воспоминаниям коллег, жизнь его была спокойной, не упорядоченной, но размеренной, без лишних конфликтов.

Простым он был и в пищевых привычках. Еду предпочитал самую обычную. Пирожные любил все те, которые подавали в «Стойле Пегаса». Например, черничная нашлепка на подошве из картофеля — вот такой десерт начала прошлого столетия. Из мясных блюд предпочитал утку, а пил… желудевый кофе! Неизвестно наверняка, любил ли его, но другого было не достать. Рецепт:

— Надеваете рюкзак, отправляетесь в лес, — шутит Елизавета Терентьева, — отбиваете желуди у свиней, которые там пробегают, сушите, поджариваете. Дальше — помолоть и залить кипятком. И все, можно наслаждаться напитком!

Написать комментарий