- Культура

- A

Автограф Твардовского и колючая проволока: экспонаты удивили на выставке о поэте Жигулине

Выставочное пространство дома-музея Алексея Толстого в Гослитмузее в этом году начало работать в режиме конвейера. В конце августа корреспондент посмотрел там проект о мистике в русской классической литературе, удививший «недостающими звеньями» в рассказе о «зазеркалье реальности». И вот пару недель спустя в историческом особняке на Спиридоновке нас ждала уже новая, «привозная» выставка, посвященная классику советской поэзии Анатолию Жигулину.

Почему «привозная»?. Таким вопросом наверняка зададутся наши читатели, а ответ на него просто: Жигулин, известный в первую очередь своими стихотворениями о Великой Отечественной войне, родился в Воронеже, что закономерно сделало основным хранителем связанных с ним артефактов Воронежский областной литературный музей.

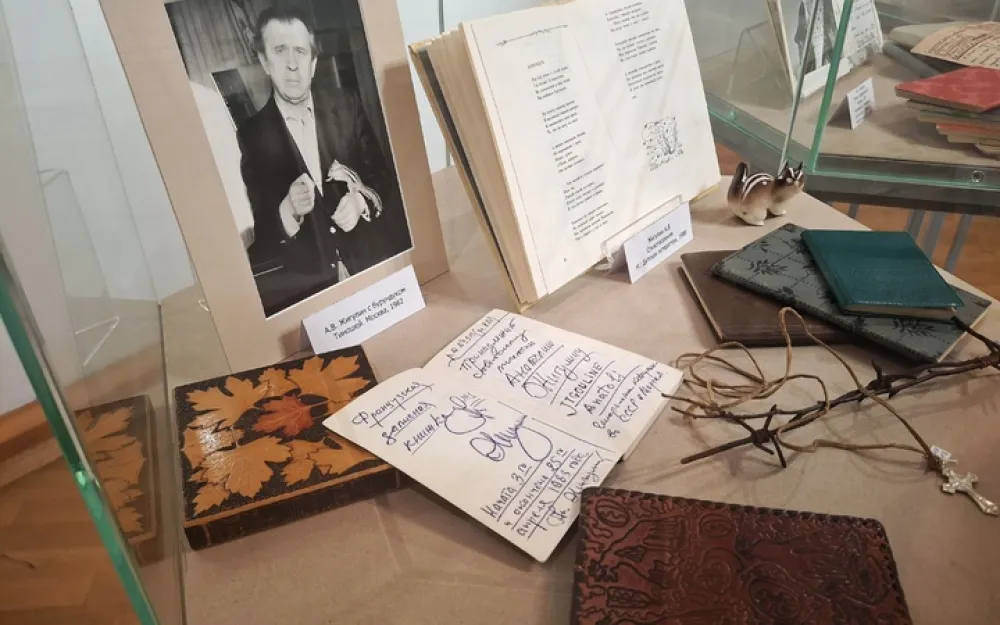

В год 95-летия поэта воронежские коллеги временно отправили в Москву часть из них, включая дебютный воронежский поэтический сборник «Огни моего города» (1959) и первый московский, 1963-го года - «Рельсы», выпущенный «Молодой гвардией». Помимо обширных фотоматериалов, рассказывающих о семье и собратьях по писательскому цеху, на выставке обратили на себя внимание следующие предметы:

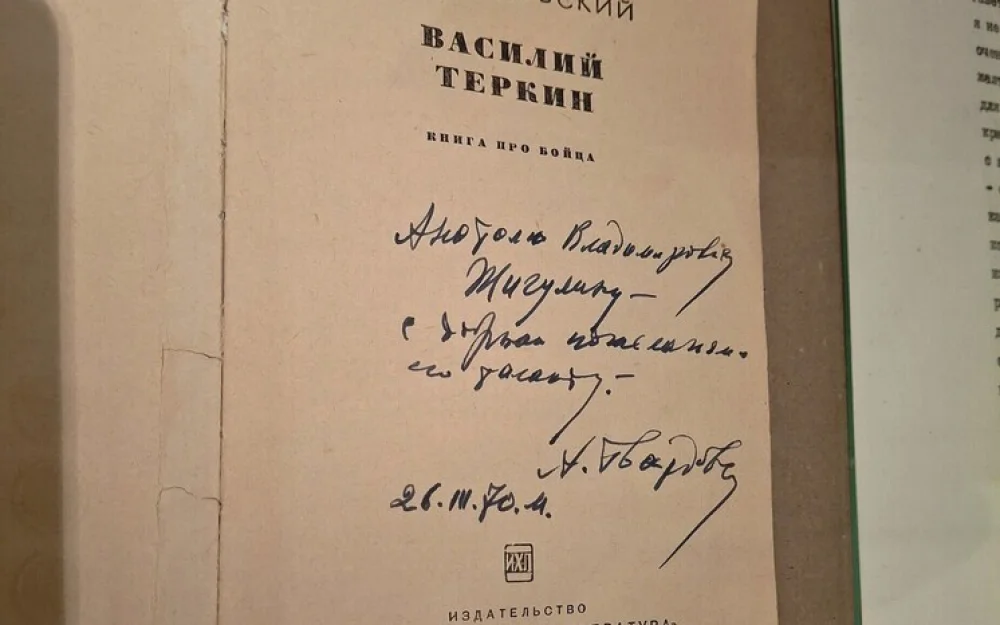

1. Послевоенное издание «Василия Теркина» с дарственной надписью рукой автора: «Анатолию Жигулину с добрыми пожеланиями его таланту»;

2. Подлинник членского билета Союза писателей СССР, выданный Жигулину в 1981 году (+комсомольский билет);

3. Тетрадь по биологии Жигулина-студента с нарисованным от руки внутренним строением птицы;

4. Неприметная на вид «Справка о прекращении дела в отношении А.В. Жигулина», выданная в марте 1956 года

В наборе с фотографиями лагеря, где находился в заключении юный Жигулин, этот документ проливает свет на трагический отрезок его биографии, мало кому известный. Оказывается, канонизированный при Советской власти литератор, в сталинские времена вместе с одноклассниками создали «Коммунистическую партию молодежи», пытаясь вернуться, как многие идеалисты тех лет, к «истинно ленинскому учению». Итог — суд, 10 лет лагерей (считая с 1951 года), лесоповал в Иркутской области, потом ссылка на Колыму и освобождение по амнистии в 55-м с последующей полной реабилитацией.

Парадоксально, но сквозь строки Жигулина о пулеметчике, бьющем фашистов в закрытом при большевиках старинном храме, где от взрыва

… обнажилась фреска,

Упала штукатурка поздних лет, -

И он возник - торжественно и дерзко,

Как древний знак сражений и побед.

В сиянии возвышенного лика

Простер десницу грозную свою,

И острая карающая пика

Пронзила ядовитую змею.

А пулемет стучал в старинном храме,

И ладил ленту молодой солдат,

И трепетало яростное пламя,

И отступал безбожный супостат.

- совершенно не ощущаешь никакой иной опалённости, кроме опалённости войной (в 1941-м году Жигулину было одиннадцать). Однако символический фрагмент колючей проволоки, письма из мест заключения и автобиографическая повесть «Черные камни», впервые опубликованная только в перестроечные годы в журнале «Знамя» (№7, 1988) свидетельствуют и о втором по силе душевном «ожоге».

Подумалось, что организаторов выставки с проволокой «рифмуется» с чем-то, виденным недавно. И действительно опять-таки ГМИРЛИ им. В.И. Даля пару лет назад в рамках проекта «Сергей Паражданов. Прерванный полет» идею неволи выразил с помощью мотка колючки, алюминиевой тарелки для «баланды» и затертой ложки.

Написать комментарий