- Культура

- A

В Москве впервые в театре поставили роман «Лето Господне»

РАМТ на большой сцене представил особую премьеру — «Лето Господне», и это первая постановка в Москве общепризнанного произведения писателя Ивана Шмелева, созданного им в эмиграции. Первые главы появились в Париже в 1928 году, а в окончательном варианте роман вышел в 1948-м, и его полное название — «Лето Господне. Праздники — Радости — Скорби».

В спектакль все сорок с лишним глав романа, разумеется, не вошли. Как и не все слова из богослужебного и церковного обихода (их 625), цитаты из богослужебной литературы (их 139), включая сюжеты из житий святых. Автор инсценировки Андрей Стадников выстроил повествование, следуя самому русскому писателю эмиграции - по божественному календарю, которое ведется от лица семилетнего мальчика Вани, через его восприятие. Ибо как сказано в Евангелии: «Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в Царство Небесное». Да и роман задуман был и писался как серия рассказов именно для ребёнка - крестника Шмелева, ставшего для того вторым сыном.

— Я просыпаюсь от резкого света в комнате, лунный какой-то свет, холодный, скушный. Да, сегодня Великий пост. Розовые занавески с охотниками и утками уже сняли, когда я ещё спал. И оттого в комнате так голо и скушно. Сегодня Чистый понедельник, и потому всё у нас в доме чисто.

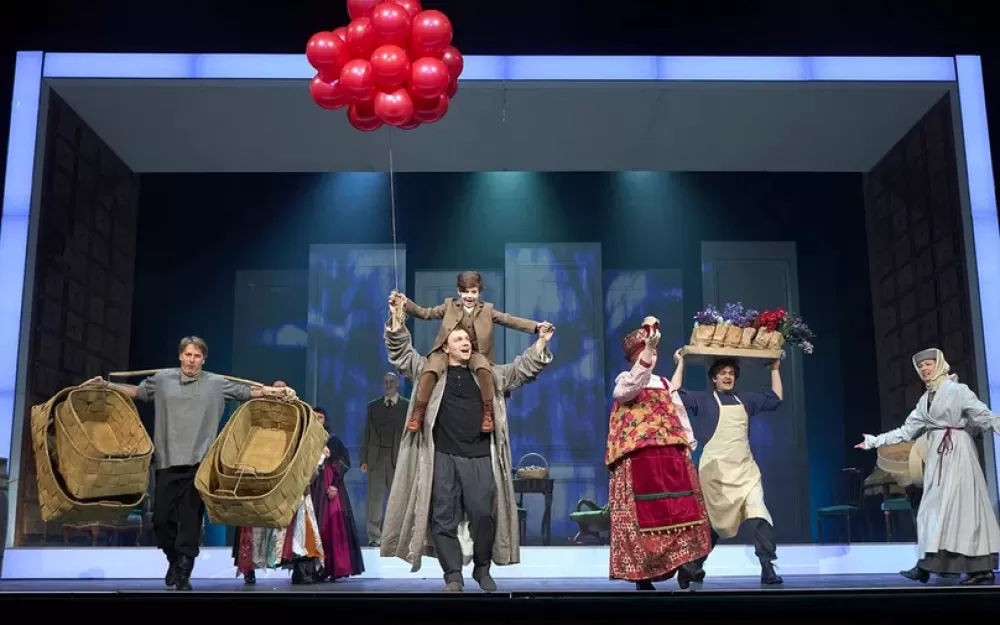

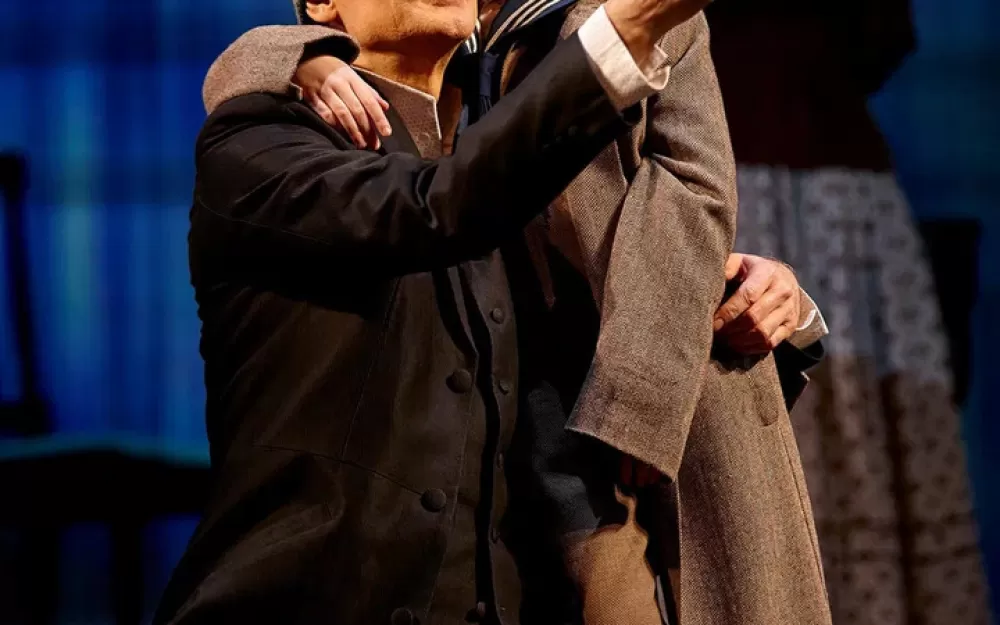

Решение образа Вани - во многом ключ к решению спектакля. На сцене РАМТа мальчик существует в двух лицах, точнее, возрастах — Ваня маленький (Максимилиан Кутузов) и Ваня уже взрослый (Александр Девятьяров). Богатый купеческий дом в Замоскворечье (художник Нана Абдрашитова) слегка приподнят над сценой и очерчен по периметру жесткой рамкой. Это дом из Ваниного детства в Москве, которой уже нет, как нет и России, бывшей до 1917 года.

Расстановка фигур в этом доме, прямо как в хорошо продуманной шахматной партии, имеет значение. Фигуры маленького и взрослого Вани существуют, как будто, сами по себе: мальчик постоянно находится в гуще событий — с отцом (Евгений Редько), с воспитателем Горкиным (Алексей Блохин), а также прислугой, работниками дома, живущими вместе по законам большой патриархальной семьи. Ваня постигает с ними ход времени по Богу - Чистый четверг, Благовещение, аскеза Страстной недели, Пасха, апостольские Петровки (летний пост), а также именины, Святки, Крестопоклонная, да Радуница (день всех усопших). А выросший Ваня, совсем из другого времени, оказываясь с мальчиком то рядом, то вовсе на другом конце сцены, наблюдая за происходящим, ведёт повествование, озвучивает свои ощущения, эмоции, пережитые много лет назад. Когда Горкин, сестрицы Вани и папашенька перед Великим постом учили мальца уму-разуму, поминали про душу, про грехи. А весь его грех - это только кусочек ветчинки, что он, не утерпев, съел в страстную неделю.

И как-то всё в этом доме ладно и по-живому, где в сердцах обругают и от души простят. Тяжело работают, миром наваливаются на беду, скорбят, пьют, озорничают. В общем, действия, поступки, а не рефлексии. В нем сильные по чувству песни (музыкальный руководитель Алёна Хованская), гастрономические разносолы вроде румяных расстегайчиков с визигой, пирожков слоеных, шинкованной капустки сине-красной, да всяких грибков в сметане - слюнки текут. И тут же похороны с гробом. Когда в первом акте вынесли крышку, отделанную глазетом, я вздрогнула: как же не испугались? Ведь только что на рамтовской сцене стоял настоящий гроб и прощались с лучшим артистом труппы Алексеем Веселкиным, а тут гроб бутафорский. Но ассоциация была мимолетной. Скорби театральные, пережитые мальчиком Ваней, приводят зрителя к теплу и свету.

Здесь, как ни в каком другом спектакле, пожалуй, важна актерская интонация, и она точно найдена у трёх основных персонажей. Очень личная, с дистанцией пережитого у Александра Девятьярова, связывающего все сцены. Не суетливая, домашняя, но всегда с точной, в одну фразу, оценкой у Алексея Блохина и на контрасте с ним яростная, построенная на эмоциональных перепадах, на силе звука и тишины у главы семейства в исполнении Евгения Редько.

Их работы, да и всего ансамбля, в котором отмечу работы Тараса Епифанцева, Анны Тараторкиной, Татьяны Матюховой, Яны Палецкой, Ивана Юровка, Дениса Баландина, Алексея Мишакова, делает «Лето Господне» таким правдивым, то радостным со смехом, то печальным и со слезами и не только детскими… В нем наивность и потрясение, в нем страхи, горе до обморока, пугающая неизвестность, искренность и цельность. А главное, так естественен ход бытия на земле по календарю Божьему, что кажется, будто по-другому и не бывает, и не должно быть. В нем понятия и слова, о которых не твердят — по ним живут. И не слова здесь больше, а то, что за ними таится.

От сцены к сцене постановка набирает внутреннего звучания, и его особенность и сила составлена из талантливых элементов. Стенографических, к примеру: высокие двери павильона не распахиваются, а ходят взад-вперёд, частями открывая темноту сценического пространства, как будто предлагая заглянуть в тёмные или потаенные уголки души. А темные пространства заполняются проекциями (Владимир Алексеев) с очертаниями храмов, дерев, переулков старомосковских и ещё чего-то смутного, что необъяснимой тревогой смущает душу. По верху павильона узкой черно-белой полоской возникает документальные свидетельства - фото Первопрестольной в ее милых уголках и в лицах давнего времени. И дивный свет (Нарек Туманян), не модный холодно-бездушный, а тёплый или пастельный, иногда цветастый, природный играет на дверях и прочих поверхностях. Тут Москва, как отдельная героиня премьерного спектакля, вполне уважена.

Безусловно, писатель Шмелев, человек трудной судьбы, имевший основания ожесточиться на родину (новая власть убила его единственного сына), но вопреки всему продолжавший любить ее и мучиться ее несчастьями, написал для крестника достаточно идеалистичный ее образ. Россия была и остаётся разной, контрастной, неоднородной, но у Марины Брусникиной и ее команды вышел не ностальгический лубок и не пафосная песнь об утраченном, а интимная и бесконечно пронзительная история. И про одну семью, через призму которой можно представить Россию, которая была. Та далекая, неведомая нашим современникам большая страна, описанная Шмелевым и показанная теперь в РАМТе, но заставляющая проводить параллели, делать сравнительные характеристики: эмиграции - после 1917-го и после 2022-го. Или по части религии: что она сегодня - кодекс жизни или формальное, на грани гламура воцерковление? И на что в сегодняшнем мире остаётся уповать человеку - на личности, творящие историю, или положиться на судьбу и одну волю Божью?

Написать комментарий