- Культура

- A

На выставке в Москве срубленные деревья из «Вишневого сада» подвесили на крюках кронами вниз

Что такое межмузейное сотрудничество, мы себе примерно представляем — это когда музеи обмениваются экспонатами, чтобы преодолеть географическую дистанцию между ними. Яркий пример — недавняя выставка о Лермонтове, под которую в Москву прислали экспонаты из Пятигорска и заповедника «Тарханы». Не менее любопытна и такая форма «диффузии», когда музей одного писателя делает проект о другом классике.

Выставочные залы на Арбате относятся к Госмузею А.С.Пушкина — именно в этом пространстве открылась выставка «Кто вы, доктор Чехов?», хронологически привязанная, естественно, к 165-летию великого прозаика и драматурга и представляющая собой результат межвузовского сотрудничества. На ней представили разножанровые и выполненные в различной технике работы студентов и выпускников творческих учебных заведений столицы: Московского художественного института им. Сурикова, ВГИКа, МАХУ, Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, Академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова и других.

Помимо в общем-то действительно ученических произведений, которые должны быть в портфеле любого старшекурсника художественного училища, на выставке обнаружились вещи, заслуживающие пристального внимания.

Скажем, этюды Марфы Ломакиной (давно уже не студентки, а зрелого мастера), в художественный окуляр которой во время учебы во ВГИКе попали Ялта и отдельно «ялтинский дворик». Несмотря на отсутствие чеховской конкретики, все это писалось с натуры и поэтому пронизано крымским солнцем и воздухом, которых так не хватало Антону Павловичу в сырой и холодной Москве.

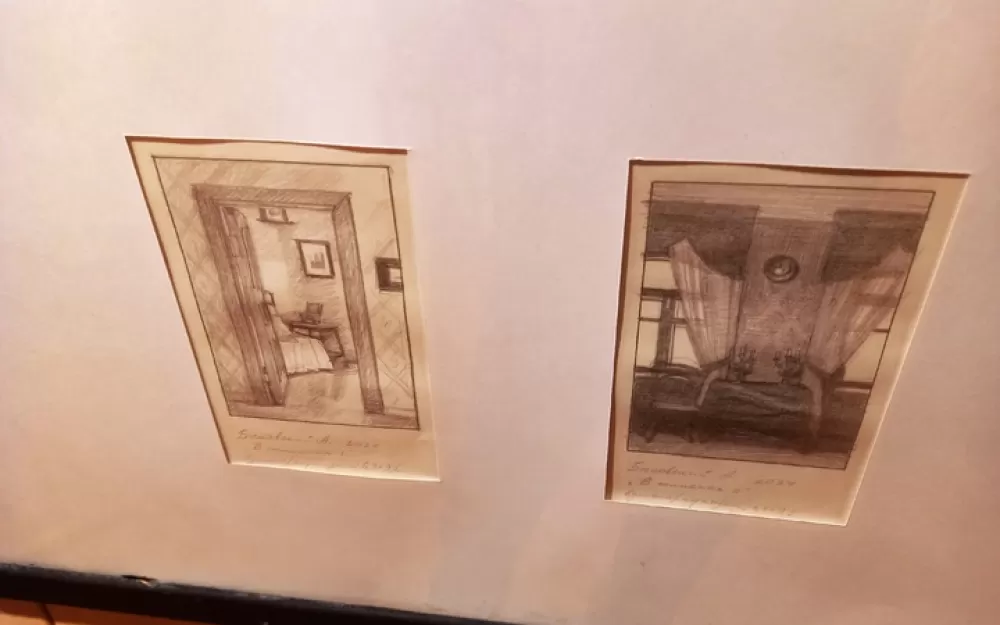

Обратило на себя внимание и то, что юные художники, решая в целом «прикладную» задачу перенести на лист бумаги облик интерьеров московского и ялтинского домов Чехова, комнаты Марии Павловны Чеховой (сестры классика, создательницы музея в Ялте. — И.В.), виды дачи в Гурзуфе, в качестве главных героев выбрали… старинные кресла, пианино и сидящую рядом с ним смотрительницу.

Черный музыкальный инструмент попался корреспонденту на глаза минимум четыре раза, еще пару раз — письменный стол Чехова. Стоит упомянуть отдельно «Дорогу к домику Чехова», «В саду у Чехова» Валентины Мурашевой, а также сделанные в формате полароидных фото рисунки карандашом по бумаге Андрея Быковского «Вечер» и «В музее», весьма оригинальные при кажущейся внешней простоте.

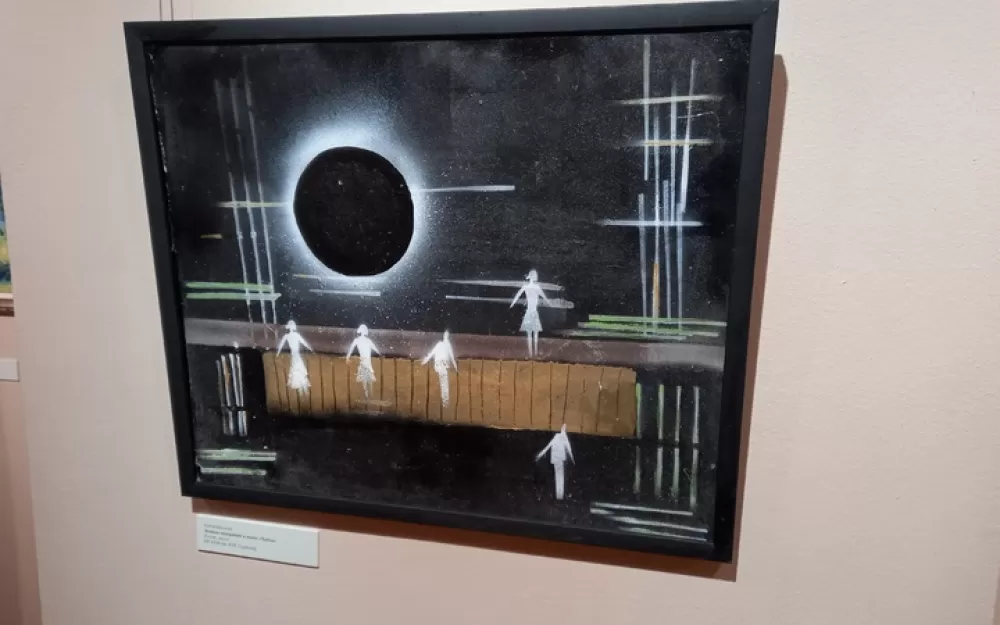

Что же касается эскизов декораций к «Чайке», созданных Антоном Богатовым, то они удивили сложностью, даже многоуровневостью заключенной в них метафоры. Естественно, нигде в тексте пьесы нет черного светила — оно взошло много позднее в поэзии Осипа Мандельштама, например:

Эта ночь непоправима,

А у вас еще светло.

У ворот Ерусалима

Солнце черное взошло.

А что есть у Чехова? Откроем первое действие:

«Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышатся кашель и стук. Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна».

В сознании художника тень траура слилась с закатным солнцем, коренным образом изменив его физические свойства и цвет, сформировав автономное поэтическое пространство.

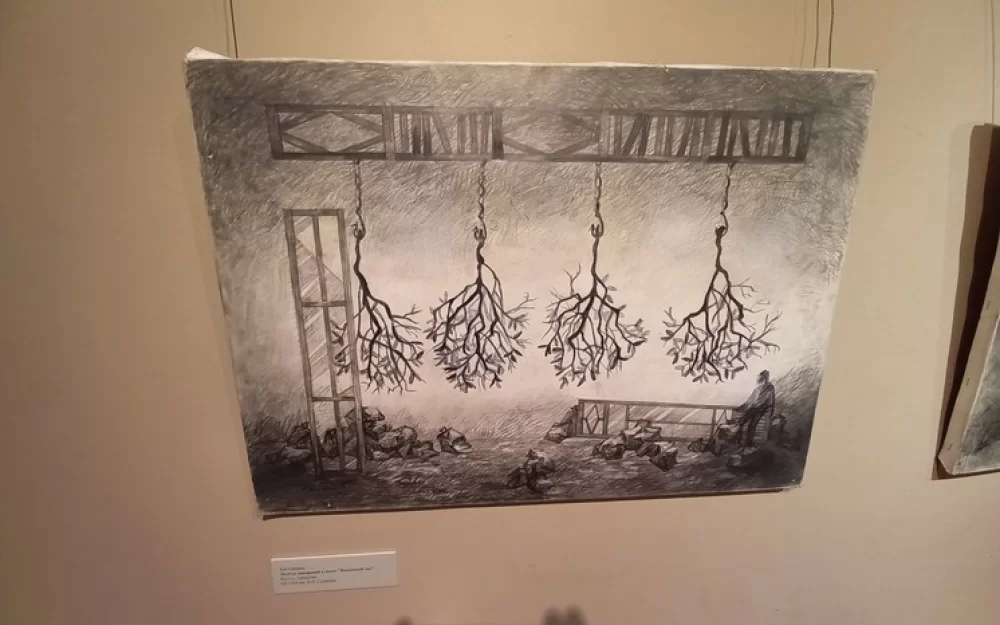

Симпатичны также эскизы Зои Рыбкиной к «Вишневому саду». Конечно, в «искусстве уже было всё», и прием перевертыша использовал, например, Николай Коляда — у него сад передавался с помощью голых вишневых веток, увешанных перевернутыми белыми одноразовыми стаканчиками. Рыбкина же предложила подвесить над сценой в будущей постановке срубленные деревья на крюках, причем вниз головой. В ее версии спектакля время движется в обратном направлении. И в качестве отправной точки взят момент, в тексте только намеченный пунктиром, когда «топоры уже закончили стучать по дереву».

Написать комментарий