- Спорт

- A

Читерство, но только наоборот: кого Каспаров* винил в поражении от ИИ

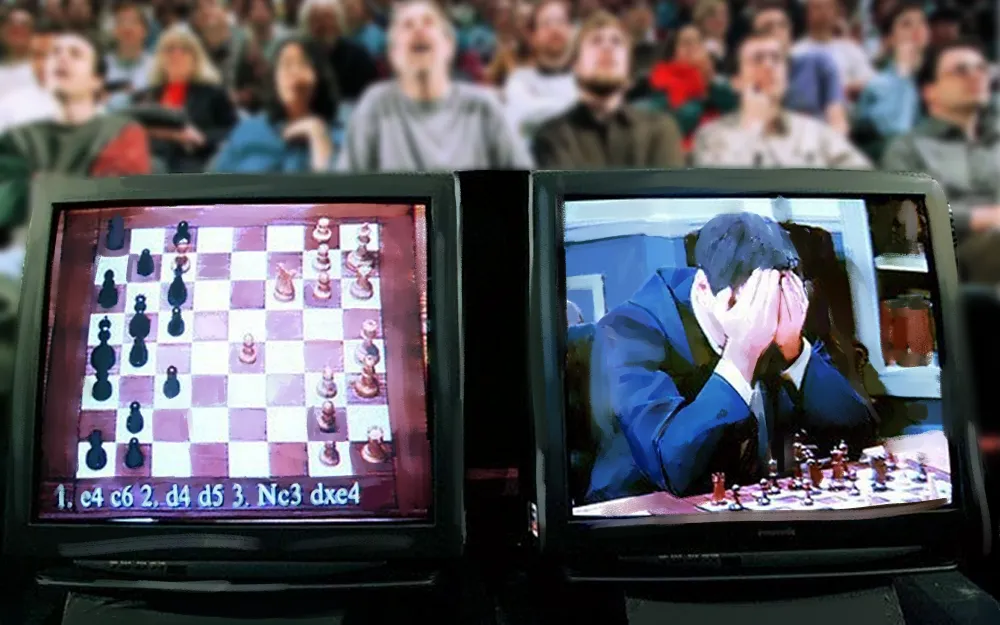

11 мая 1997 года мир перестал быть прежним: компьютер обыграл лучшего шахматиста мира.

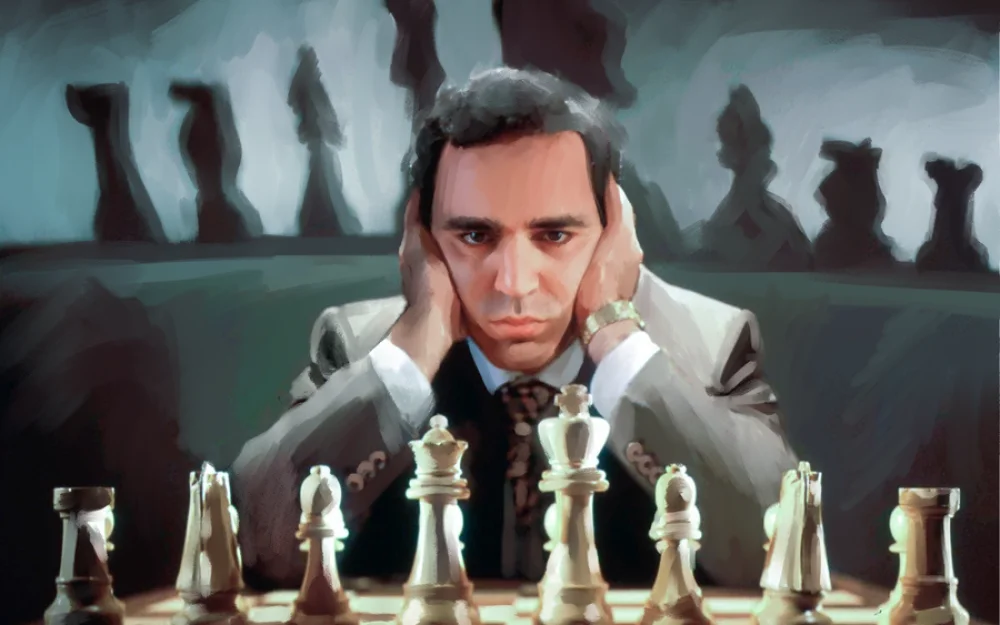

Только истинные знатоки шахмат смогут вам объяснить, в чём заключалась проблема и почему Гарри Каспаров* проиграл матч компьютеру Deep Blue 2. Известен разбор каждой из шести партий той майской сессии (3,5:2,5 — победа компьютера) и анализ позиций — тема бесчисленного количества материалов. Но если очень-очень упростить, то в одной из партий возникала проблема с конем. Это удивительное совпадение с кинематографической историей «Джентльменов удачи», герой которой как раз и советовал: «Лошадью ходи... Лошадью ходи, век воли не видать». Но факт: именно то, что компьютер походил конём, вывело 13-го чемпиона мира по версии ФИДЕ из себя, а затем привело к фиаско. Парадокс жизни: современное читерство в шахматах — это использование подсказок компьютера, тогда как почти 30 лет назад Каспаров* обвинил в читерстве компьютер, которому якобы подсказывал человек.

В мае 1997 года в Нью-Йорке на кону стояли 1 миллион 100 тысяч долларов (400 тыс. — проигравшему) и престиж человеческого разума в битве с искусственным интеллектом. Это был второй матч Каспарова* против детища IBM. Ранее, в 1996-м, он сумел победить первую версию Deep Blue в 6-матчевой серии (счёт был 4:2 в пользу человека), но уже тогда чемпион мира мог осознать неминуемость краха. Машина, способная просчитывать до 100 миллионов вариантов хода в секунду, не выиграла серию, но взяла одну партию.

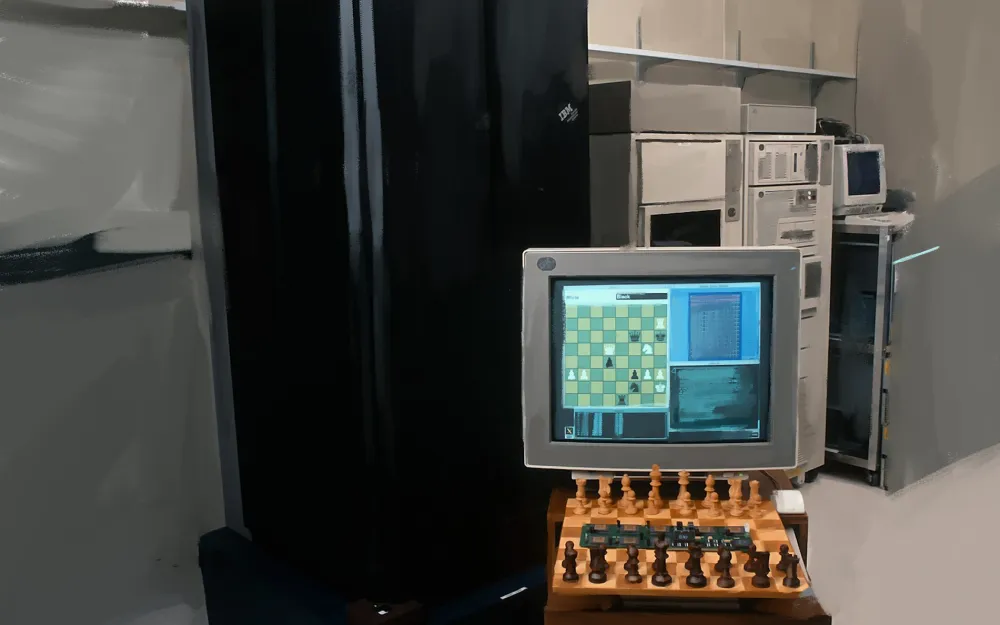

Очевидно, что спустя несколько месяцев мощь компьютера была увеличена, до просчёта 200 миллионов вариантов в секунду, плюс в него оказались заложены уникальный анализ предыдущих партий самого Каспарова* и огромная база дебютов. Каспаров* не побоялся рискнуть и согласился на матч-реванш 97-го, но в силу своего характера долгие годы не мог признать, что проиграл в честной борьбе.

«После невероятного напряжения того матча, которое усугублялось подозрительным поведением IBM и моей склонностью к сомнениям, я не был готов легко признать поражение. Честно говоря, я никогда не умел проигрывать. Человек, который легко смиряется с поражением, никогда не станет настоящим чемпионом, и этот принцип, конечно, справедлив и в моем случае. Но я верю в честную борьбу. Тогда же я считал, что IBM обманула меня – а также весь мир, пристально следивший за нашим матчем», – позже писал Каспаров* в одной из своих книг.

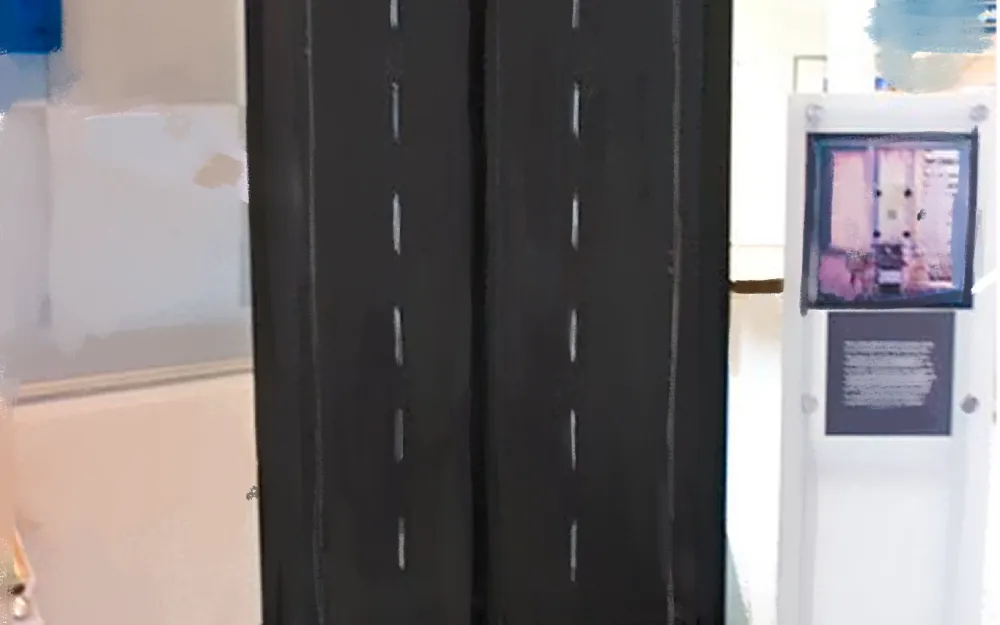

Успех в матче с Каспаровым* стал огромной рекламной и маркетинговой победой IBM, акции компании взлетели на невероятный для тех времен максимум, а прибыль исчислялась сотнями миллионов долларов. Сам Deep Blue 2 был разобран и превратился в музейные экспонаты. Один из блоков находится в Музее компьютерной истории в Калифорнии, другой – в Национальном музее Американской истории в Вашингтоне.

В историю вошёл и Фэн Сюн Сю – человек, который и создал шахматного «Терминатора». Это была его аспирантская работа в Университете Карнеги-Меллон. Фэн Сюн Сю долгие годы разрабатывал компьютер, способный обыграть человека. Разумеется, ему в этом активно помогали и коллеги, и шахматные гроссмейстеры. Впрочем, назвать его первопроходцем в данной области нельзя. Первым компьютером в истории, победившим человека, стала машина с грозным названием MANIAC (расшифровать можно, как «Математический анализатор, нумератор, интегратор и компьютер»). Её создали в 1956-м году в Лос-Аламос. В результате ещё в начале 1960-х шестой чемпион мира по шахматам и первый советский чемпион мира Михаил Ботвинник смог заглянуть в будущее и предсказал, что рано или поздно человек проиграет компьютеру. Каспаров* же роль прогресса недооценивал и в конце 1980-х.

«Если компьютер сможет превзойти в шахматах лучшего из лучших, это будет означать, что ЭВМ в состоянии сочинять лучшую музыку, писать лучшие книги. Не могу в это поверить. Если будет создан компьютер с рейтингом равным моему, я сам сочту долгом вызвать его на матч, чтобы защитить человеческую расу», – говорил Каспаров* примерно за 10 лет до своего поражения.

Да, основания у Гарри Кимовича* для таких суждений были: до 1997-го он неоднократно принимал участие в матчах с различными компьютерами и всегда выходил победителем в матчах или матчевых сериях. Хотя стоило обратить внимание на другое: с каждым десятилетием разработчики совершенствовали искусственный интеллект и постепенно подкрадывались к победе над лучшим шахматистом планеты. В 1966-м году студент Массачусетского технологического института Ричард Гринблатт разработал программу Mac Hack 6. Протестировать её возможности предложили доктору Хьюберту Дрейфусу, автору книги «Что не могут делать компьютеры». Сноб Дрейфус утверждал: компьютер никогда не сможет обыграть даже 10-летнего ребёнка, однако в конце партии машина поставила ему мат.

Затем, в 1970-х, стали проходить чемпионаты мира среди компьютеров, что вывело шахматные программы на уровень, которые нам привычно оценивать, как «кандидат в мастера спорта». А в середине 1980-х предшественник машины Deep Blue — «айбиэмовский» Deep Thought — выиграл у Игоря Иванова, чемпиона Канады и шахматиста, в чьём послужном списке была также победа над Анатолием Карповым.

Более того, за три года до матча с Deep Blue 2, компьютеру проиграл и Каспаров*, пусть и в быстрые шахматы. В 1994-м он не справился с Chess Genius, что стало первым случаем в истории, когда ИИ победил именно лучшего игрока мира.

После поражения в 1997-м Каспаров* предлагал IBM ещё один матч-реванш. Но по мнению людей, работавших в компании, это уже не имело никакого смысла. Выиграть человек точно не смог бы, а повторить финансовый эффект от игры было невозможно. Более того, с течением времени компьютерные программы стали настолько сильными, что начали обыгрывать сильнейших в мире специалистов не только по шахматам, но и по более сложных с точки зрения вариативности играм — го и восточных шахматах-сёгах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

Написать комментарий