- Общество

- A

Операция «Дети»: сельская учительница спасла в 1942-ом свыше трех тысяч детей

В городе Городце Нижегородской области, на площади Пролетарской, стоит памятник сельской учительнице Матрене Вольской. Летом 1942-го она вывела с оккупированной Смоленщины в советский тыл более трех тысяч детей и подростков. Они шли по лесам, топям и болотам, между минных полей. Нередко — скрытно, ночами. Уходя от обстрелов, меняли маршрут. Колодцы были отравлены. Пришлось есть заячью капусту, щавель, одуванчики, подорожник и редко попадающиеся ягоды.

«Смахнув слезы, сказала: «Задание поняла»

Во время оккупации Смоленской области фашисты жгли деревни, уничтожали мирное население. Летом 1942-го немцы начали готовить карательную операцию, которая предусматривала и угон в Германию на принудительные работы несколько десятков тысяч подростков.

Чтобы спасти детей от фашистской каторги, руководство партизанского соединения «Батя» (возглавлял Никифор Коляда) совместно с подпольным райкомом партии и комсомола, приняли решение о срочной эвакуации детей в тыловой район.

Был разработан маршрут для перехода, определены пункты питания. Операцию, которую назвали «Дети», была согласована с командованием 4-ой ударной армии, в расположение которой должна была выйти колонна с детьми.

Было решено, что переход возглавит разведчица Первой бригады партизанского соединения «Батя» Матрена Вольская.

— Сохранились воспоминания Матрены Исаевны, узнав о том, какая на нее возлагается огромная ответственность, она расплакалась, — рассказывает руководитель историко-краеведческого музея Смольковской средней школы Городецкого района Надежда Сташкина, где долгие годы преподавала Матрена Вольская.

Большое количество детей надо было провести под носом у фашистов и полицаев. Пройти между минных полей, миновать болота. Был риск попасть под обстрел… Но растерянность у разведчицы была недолгой. Через минуту, смахнув слезы, Матрена сказала: «Задание поняла».

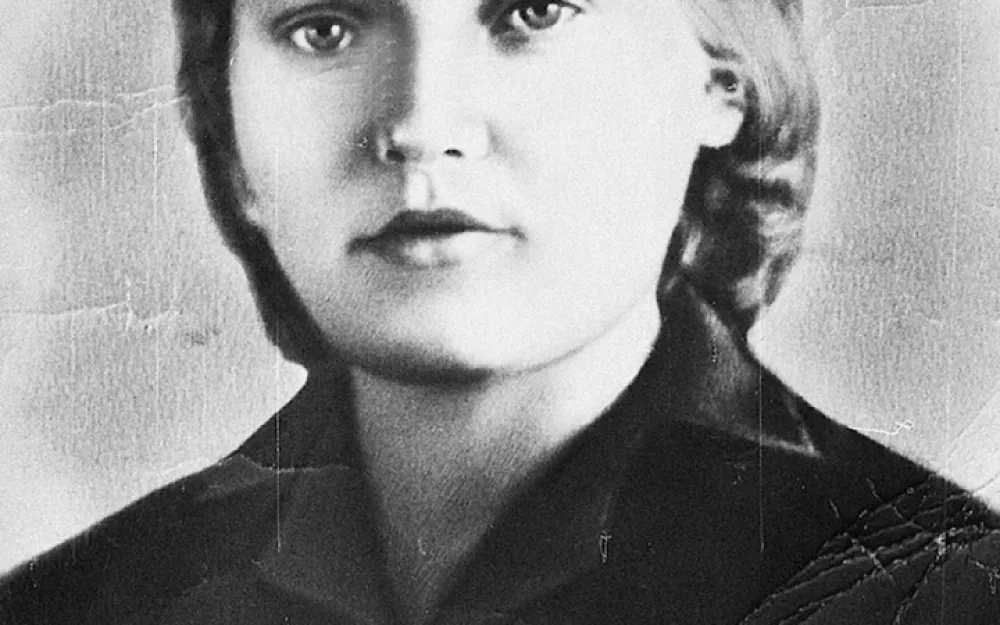

Ей было только 23 года. Но мужества сельской учительнице было не занимать. Сразу после начала оккупации они вместе с мужем, учителем математики и физики Михаилом Вольским, стали активными членами подполья. Воюя в партизанском отряде, за бой 5 марта 1942 года у деревни Закуп, Матрена, которую все звали просто Мотя, была представлена к ордену Красного Знамени.

Переправлять ребят решили через узкую горловину, разрыв между немецкими армиями, который местные называли «Слободские ворота».

— Там буквально два-три километра был разрыв в линии фронта, — рассказывает Надежда Филипповна. — Там не было окопов, но с обеих сторон были минные поля. Партизаны каждый раз разминировали тропы, переставляли мины, знали как пройти между минных полей. Через «Слободские ворота» партизаны всю весну и все лето 1942 года поддерживали связь с фронтом. Получали через разрыв в линии фронта боеприпасы, переправляли в тыл продовольствие, скот, семьи коммунистов, партийных работников, партизан, командиров красноармейцев. И вот этим маршрутом должна были идти дети. Огромная колонна детей.

Надежда Филипповна напоминает, что был документ с грифом «совершенно секретно» от 10 июля 1942 года.

— Это постановление Государственного комитета обороны СССР № 2005сс «О мобилизации молодежи в прифронтовых районах Воронежской, Ворошиловградской, Орловской, Курской, Калининской, Тульской, Ростовской и Смоленской областей для производственного обучения в ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО». Сейчас он уже рассекреченный.

Речь шла о 70-километровой прифронтовой полосе указанных областей. Постановление касалось мальчиков и девочек в возрасте 14–18 лет, пригодных по состоянию здоровья для производственного обучения в школах ФЗО (фабрично-заводского обучения), железнодорожных и ремесленных училищах.

— Связные из партизанских отрядов разносили родителям повестки о том, что их сын или дочь мобилизуются, призываются в советский тыл для обучения в школах ФЗО. Родители отнеслись к этому по-разному. Были случаи, когда мать с отцом боялись расставаться с детьми. Считали, если уж умирать, так вместе. Но большинство все-таки согласились отправить детей в тыл.

Партизаны в тылу у немцев контролировали практически весь северо-запад Смоленской области. Детей и подростков собирали со всех окрестных сел. На сборы была дана одна ночь.

Рано утром 23 июля 1942 года у школы в деревне Елисеевичи, Духовщинского района собралось около полутора тысячи детей. Это были и подростки 16-17 лет, и дети десяти лет. В руках у ребятишек были нехитрые пожитки: узелки, кошелки, вещмешки.

В помощь Матрене Исаевой дали учительницу Варвару Полякову и фельдшера Екатерину Громову.

Прощание с родными было коротким. Среди ребят были и те, кому прощаться было не с кем. Немцы расстреляли и сожгли всех их близких.

Никто тогда не знал, что Матрена Вольская, которая возглавила переход, была на пятом месяце беременности.

Выдвинулись без крика, шума и слез. Колонна детей растянулась на несколько километров. Ребят разбили на отряды по 40-50 человек. К каждому был прикреплен один из старших ребят. Между отрядами назначали связных.

Когда колонна шла по лесу, раздался чей-то крик: «Воздух!» И следом: «Рама». Стало слышно жужжание немецкого самолета-разведчика. Дети, которые уже побывали под бомбежками, быстро рассредоточились кто куда. Стало понятно, что фашисты что-то заподозрили, раз отправили на разведку самолет.

Ребята шли вперед как в бой, хотя вечером буквально падали от усталости. Цель была одна: дойти.

Ночевали в копнах сена. Деревни обходили стороной. В то время как Матрена заходила в населенные пункты, чтобы принять новые группы детей.

Однажды, когда нещадно палило солнце, все хотели пить, головной отряд увидел впереди светлую полоску воды. Но подойдя к реке, Матрена почувствовала трупный запах. Вода была отравлена. Доставать питьевую воду было все труднее. Многие колодцы были засыпаны.

«Эти десять километров были равны сотне»

На подходе к деревне Корево колонну нагнал связной из штаба партизанского отряда «Батя». Матрена узнала, что напрямик через Матисские болота на Желюхово и Слободу идти нельзя. Десятикилометровая лежневка, проложенная партизанами по болоту, местами была разбита. Ее продолжали бомбить.

Нужно было менять маршрут. Идти через топи по заброшенной дороге. Колонну на этом сложном участке пути сопровождали проводники из партизан. Они передали для самых ослабленных ребят две фляги пшенной каши и ведро молока. И детвора снова тронулась в путь.

Дорога шла по глуши, топям и болотам. Бревна на проложенной когда-то лежневке настолько истлели, что по ней не могли пройти лошади. А в колонне было сорок подвод. Пришлось на ходу силами старших ребят перестилать бревна, подгонять мостовины, прижимая их сбоку перекладинами. Скоб и гвоздей не было. Ребята держали перекладины и мостовины руками до тех пор, пока не пройдет последняя подвода.

Стоило отойти чуть в сторону от лежневки, как ощущалась зыбкая, ненадежная почва… Ребячья армия упорно пробивалась к своим, на «Большую землю».

Наконец, лежневка кончилась. Колонна вышла к Покровскому. Эти десять километров пути были равны сотне. Впереди виднелось озеро. Было решено устроить большой привал.

Пока все отдыхали, Матрена ушла вперед, чтобы разведать дорогу. Держалась строго на север, как предупреждали в штабе. Позади осталась Слобода. Дорога шла на Королевщину, где должны были быть части нашей армии. От деревень остались только названия. Пройденный путь Мотя определяла по скелетам печных труб.

Когда Матрена пряталась в кустах от «Мессершмитта», который бил по ней прицельно из крупнокалиберного пулемета, услышала за спиной: «Руки вверх». Обернувшись, Мотя увидела бойца-красноармейца. И с облегчением вздохнула. Ее привели к командиру особого подразделения. Увидев у Матрены немецкую карту-верстовку, тот насторожился. Ранее стало известно, что фашисты забросили в те районы диверсантов. Помогло выданное Моте Духовщинский РК ВКП(б) командировочное удостоверение, где было сказано, что она сопровождает детей в советский тыл.

Из разговоров стало понятно, что колонне с детьми придется в прифронтовой зоне передвигаться ночью. Фашисты пока господствовали в воздухе.

Обратно Мотя уже не шла — бежала. Надо было успеть вернуться в лагерь к ночи. Не успев отдышаться, Матрена объявила сбор. За ночь колонне с детьми нужно было пройти двадцать пять километров.

Мотя шла впереди, чтобы не уснуть на ходу, она хлопала себя ладонями по лицу. Первые отряды вышли к Жирунам к шести утра. Измученные дети шли к деревне с надеждой на отдых. Но Матрена понимала, что здесь оставаться нельзя, немцы были в 15-20 километрах. И распорядилась, чтобы ребята уходили в лес. В этот момент над головой зажужжала немецкая «рама». В деревне, из которой они ушли, начали рваться снаряды.

Дети чудом спаслись. Съестные запасы почти закончились. Рассыпавшись по лесу, ребятишки собирали подорожник, заячью капусту, одуванчики, березовую мездру. Большой удачей было найти землянику, малину или черную смородину.

С «рамы» детям на головы сбросили листовки, где было указано: «Дети ФЗУ, куда идете, я и там вас найду. Детки, будут из вас котлетки. Возвращайтесь назад. Немецкая армия несет вам освобождение».

Это еще раз доказывало, что фашисты знали об их переходе. Нужно было торопиться. Матрена опасалась, что из-за голода может начаться эпидемия. Пока ребятишки расположились на привал, она отправилась искать ближайший путь к реке Межа и броды через нее. До темноты оставалось пять-шесть часов, а впереди было 30 километров пути…

И снова у ребят был ночной переход. В темноте колонну догнал старик на телеге. Попросил забрать 200 детей из Дегтей. Ранее в колонне присоединились две сотни ребятишек из Демидова. С их приходом в колонне уже было около двух тысяч детей и подростков.

Матрена позволяла себе спать не более трех часов. И снова шла на разведку, пока ребята отдыхали. Тело ныло, ноги отекали, перед глазами вспыхивали радужные пятна… Стал беспокоить будущий ребенок. Сказался голод.

Ребятишки тоже были на пределе. Не выдерживали и лошади, несколько из них пали. Вся надежда была на Ильино, где был запланирован пункт питания. Но при подходе к деревне, они увидели, что Ильино бомбят. Деревня горит.

Пришлось обходить деревню. Всех мучила жажда. У детей потрескались губы. На колодцах висели таблички: «Воду не брать. Отравлена», «В колодце трупы». У многих небольших водоемов были установлены знаки: «Осторожно, мины».

Утром 28 июля колонна вышла к Западной Двине. Дети увидели реку и, ломая строй, бросились к воде. Командиры отрядов не могли их остановить. На открытом пространстве ребятишки были видны как на ладони. И тут же появились три немецких истребителя, послышался свист пуль. Дети бросились врассыпную. Во время обстрела была ранена девочка, которая осталась в телеге. Ее удалось отправить в госпиталь на встречном военном грузовике.

Несколько дней колонна шла с небольшими привалами. 29 июля их догнали четыре военные полуторки, которые шли в Торопец за боеприпасами. Командир партизанского соединения «Батя» Никифор Коляда обратился с просьбой к генералу Курсову. И тот распорядился забрать двести самых слабых детей в Торопец.

Остальным осталось пройти до станции 60 километров. Отряды шли теперь и днем, и ночью. 1 августа уже еле тащились, не обращая внимания на частую стрельбу и бомбежку. Последние километры до Торопца чуть ли не ползли. Подойдя к железнодорожной станции, дети буквально повалились наземь там, где стояли. У них совсем не осталось сил.

«Поняла, что до Урала многие просто не доедут живыми»

От начальника станции Матрена узнала, что их эвакуационный состав придет только в ночь с 4 на 5 августа. 60 теплушек при 50-60 человек в вагоне. Начальник станции попросил Мотю взять с собой еще тысячу неорганизованных детишек, которые скопились на станции.

На восток уходил полностью детский эшелон. По дороге состав бомбили. Машинист давал три коротких гудка. И дети кубарем выкатывались из вагонов и бежали в лес. При длинном гудке возвращались к составу. Кто-то тащил сено, кто-то ветки на подстилку. Заготовленных для детей продуктов оказалось много меньше, чем требовалось. Ребята жевали сыроежки, еловые и сосновые ветки, березовую кору. В их руках можно было увидеть и дикий чеснок, клевер, листочки липы…

В Бологое им выделили 500 килограммов хлеба. По 150 граммов на каждого ребенка. Радость была всеобщая. Это был военный хлеб — с мякиной, картошкой и жмыхом. Из вагонов ребята потянулись к складам. Стали переносить буханки хлеба. И тут на землю обрушился проливной дождь, который превратил хлеб в раскисшую массу.

— Матрена Исаевна вспоминала, что хлеб «поплыл», буквально превратился в тесто. И они с учительницей Варварой Сергеевной Поляковой и медсестрой Екатериной Ивановной Громовой пробовали его сушить, чтобы он не покрылся плесенью. Чтобы детям раздавать его порционно.

Состав двигался с остановками. За трое суток они проехали только 150 километров. Пройдя по вагонам, Матрена увидела, что среди ребят очень много желудочнокишечных больных, от истощения у большинства была куриная слепота, конъюнктивит, кровоточили десна. Была страшная завшивленность.

В Рыбинске для детей устроили баню. Одежду отдали в прожарку. Ребятишки получили по сто граммов сухарей, которые им ранее передали красноармейцы из стоявшего на соседних путях эшелона.

В Ярославле их состав загнали в тупик, где он простоял трое суток. Матрена видела, что большинство ребят уже не выходят из вагонов, у них не было сил. Мотя поняла, что до Урала, куда первоначально планировалось вывезти ребят, многие просто не доедут живыми. И стала отправлять со станций телеграммы в крупные города по пути следования с просьбой принять детей.

На вечерней перекличке 12 августа в Ярославле обнаружилось, что 15 человек сбежали, решив вернуться домой. Матрена бросилась было в милицию. Но где сорванцов можно было найти в той обстановке…

— Впоследствии выяснилось, что кто-то из беглецов попал в концлагерь. Некоторые уже не успели проскочить через «Слободские ворота», они уже были закрыты, ребята остались в прифронтовой зоне. Самая активная девочка, которая остальных подбила на побег, погибла. В их дом попала немецкая бомба. Мальчика, который смог перейти через линию фронта, схватили фашисты. Он был весь грязный, пропахший гарью. Немцы решили, что он связан с партизанами, и расстреляли мальчишку.

А эшелон с детьми в августе 1942-го сделал остановку в Иваново. Детей повели в столовую обедать. Горожане, увидев идущих по улице истощенных, измученных ребят, не могли сдержать слез. Сердобольные женщины совали ребятишкам в руки картофельные лепешки — «лейтенантики».

«Смоленские нижегородцы»

Детей согласились принять в Горьком, куда поезд прибыл 14 августа 1942 года. Среди встречавших были представители городских властей, различных предприятий, медики. Многих детей выносили из вагонов на носилках. Сама Матрена, сходя с трапа, едва не упала. Ее подхватил кто-то из встречающих. Она же думала об одном: довезла ребят, они спасены.

В Горьком детей распределили по госпиталям и больницам. Вылечили и подкормили. Потом они попали в школы и ремесленные училища. А позже стали работать на различных предприятиях.

А Матрена Вольская, едва оклемавшись, включилась в работу. Получила в облоно направление на работу в Городецкий район.

— Работала сначала в Артюхинской школе, — рассказывает Надежда Филипповна Сташкина. — А в августе 1943-го ее перевели в Смольковскую среднюю школу, где Матрена Исаевна преподавала в начальных классах 33 года, до выхода на пенсию в 1976 году. Горьковская область стала для нее второй родиной. Сюда после демобилизации вернулся ее муж Михаил Архипович Вольский. Здесь они вырастили двух сыновей.

Как вспоминает Надежда Филипповна, в их селе был детский дом, где воспитывались ребятишки, чьи родители погибли в годы войны.

— Одна из девочек из детского дома, Нина, училась у Матрены Исаевны. Она вспоминала, что учитель всегда была добра к детям. Особенно жалела детдомовских ребят. Делила с ними кусок хлеба, все время приносила из дома что-то из съестного. У Нины было старое платье, которое ей досталось с чужого плеча. Матрена Исаевна нашла дома отрез ткани и сшила девочке красивое платье, которое она очень любила.

На Нину, как рассказывает Надежда Сташкина, настолько повлиял образ Матрены Исаевны Вольской, что после школы она решила стать преподавателем.

— После учебы Нина Алексеевна работала в нашей школе. Приняла эстафету от Матроны Исаевны. Когда заслуженный педагог вышла на пенсию, взяла ее третий класс.

Как рассказывает Надежда Сташкина, сохранился фильм, который был снят на Горьковском телевидении через год после смерти Матрены Исаевны.

— Там о ней вспоминают наши учителя. Матрена Исаевна была настолько скромным человеком, что о ее героическом партизанском прошлом в школе узнали только в 1965 году, когда отмечалось 20-летие Победы, и ребята начали собирать материалы о ветеранах. Как вспоминал преподаватель физкультуры Иван Иванович, выяснилось, что Матрена Исаевна была отважной разведчицей, была награждена орденом Красного Знамени.

Об участии в масштабной операции по спасению детей Матрена Вольская также долгое время никому не рассказывала. Не считала это подвигом.

— Журналистам в свое время она призналась, что, если бы у нее не было боевого опыта и опыта конспиративной работы в партизанском отряде, она бы с этой задачей не справилась.

За операцию «Дети» Матрена Вольская не получила никакой государственной награды. При ее жизни не удалось обнаружить документы, подтверждающие факт приема-передачи детей.

— По воспоминаниям мужа Матрены, Михаила Архиповича, она привезла в Горький почти 4000 детей. Из тех 1500 ребят, которых они с учительницей Поляковой и медсестрой Громовой провели через линию фронта, в Горький приехало 1219 человек. Остальные заболели в дороге и были оставлены в больницах, а кто-то убежал.

Как говорит Надежда Филипповна, операция «Дети» стала первой в череде подобных переходов.

— Всего же со Смоленщины за линию фронта было выведено в тыл около 13,5 тысяч подростков и 450 детей-сирот.

В 1977 году Матрене Исаевне, за год до смерти, удалось встретиться с пятнадцатью своими смоленскими ребятишками — участниками того перехода.

— Их разыскал писатель и краевед Леонид Кондратьевич Новиков, который в годы войны воевал в партизанском соединении «Батя». Он привез спасенных «смоленских нижегородцев» Матрене Исаевне в Смольки на 9 Мая. Было торжественное мероприятие в нашем Доме культуры, а потом она принимала гостей у себя дома.

В 80-е годы, как говорит Надежда Филипповна, состоялась еще одна встреча участников того перехода.

— Я тогда работала старшей пионерской вожатой. И мы с горкомом комсомола устраивали тогда двухдневную встречу этих спасенных детей. К тому времени удалось разыскать уже около 50 человек.

По словам нашей собеседницы, Леониду Кондратьевичу Новикову удалось побеседовать со многими участниками того перехода. Их рассказы легли в основу книги, которая так и называлась: «Операция «Дети». Леонид Новиков написал ее в соавторстве с ветераном Горьковского-Нижегородского телевидения Натальей Дроздовой. В Смольках есть улица имени Вольской, в местной школе установлен бюст партизанки соединения «Батя» Матрены Исаевны. 1 сентября 2020 года в Городце рядом с мемориальным комплексом «Книга памяти» открыт бронзовый памятник «Матрена Вольская с детьми».

Написать комментарий