- Наука

- A

Гравитационная антенна и завод: инженеры разных поколений рассказали о своих мечтах

Слово «инженер» родилось от латинского ingеnieur, что означает способности, изобретательность. В разные эпохи инженеры решают важнейшие задачи государства: для обороны страны, для подъема народного хозяйства.

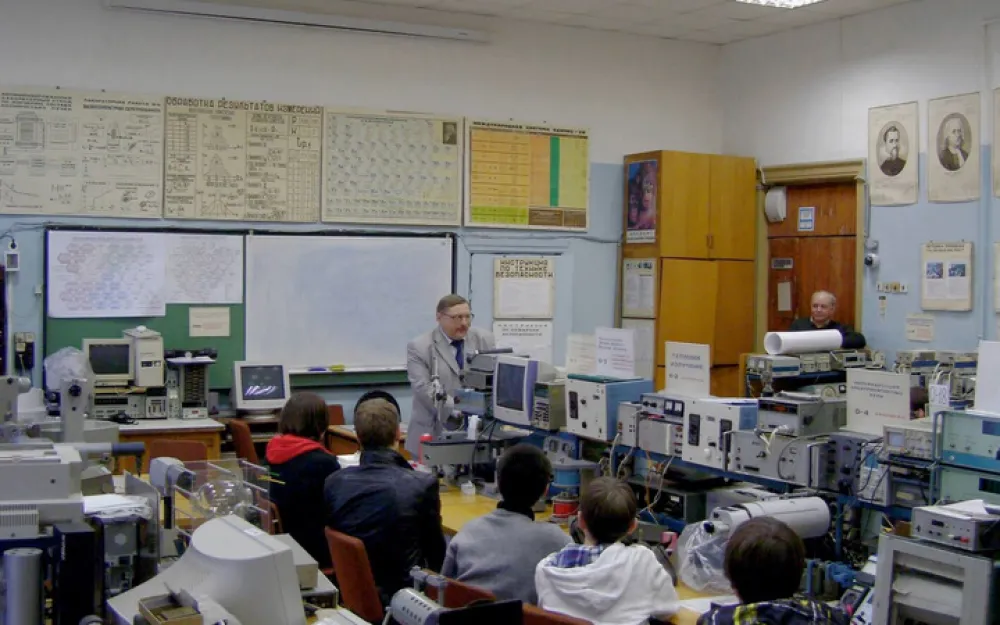

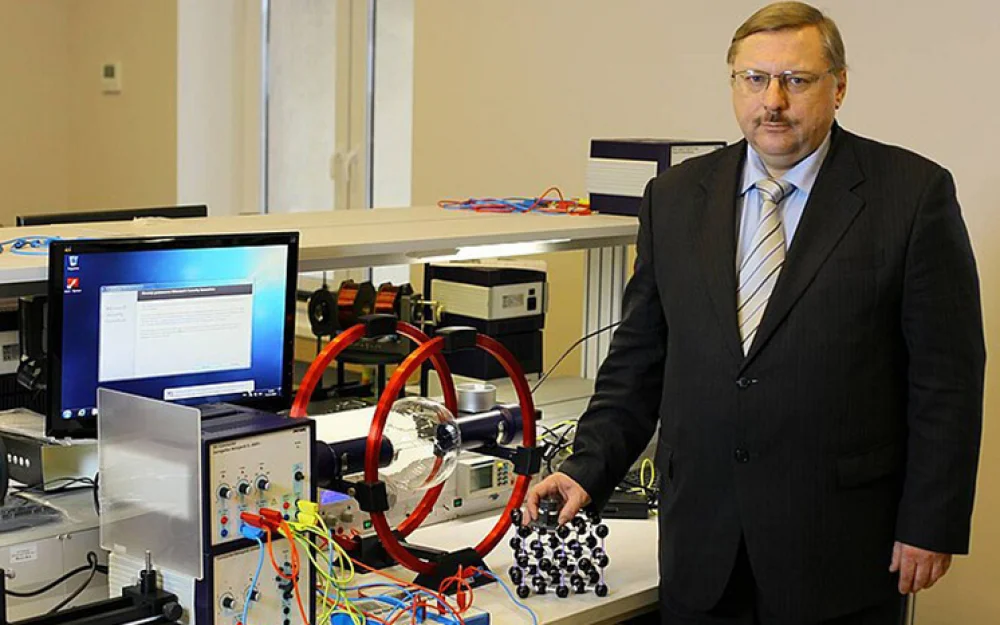

Член-корреспондент РАН Андрей Морозов (66 лет): «Мечтаю создать гравитационную антенну»

Заведующий кафедрой «Физика» МГТУ имени Н.Э.Баумана, член-корреспондент РАН Андрей Морозов, безусловно, считает себя инженером и гордится этим званием. Еще бы — ведь кроме того, что он является автором более 300 научных статей, 10 монографий и 3 учебников, на его счету 31(!) изобретение. За многие из них он удостоен государственных премий и всевозможных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Основные научные работы этого ученого посвящены разработке теории и созданию систем дистанционного обнаружения химических соединений в открытой атмосфере и на земле, которые приняты на вооружение Министерством обороны РФ и Федеральной службой безопасности России.

— Андрей Николаевич, расскажите о вашем детстве. Когда вы поняли, что хотите связать свою судьбу с изобретательством?

— Родился я в Москве в 1959 году, в семье двух кандидатов технических наук. И мама, и папа у меня были инженерами-материаловедами, на счету которых было много научных статей, изобретений. Все мое детство я был окружен, можно сказать, особой научной аурой, которая исходила от моих родителей. Помню, как еще дошкольником я сидел и смотрел, как мой отец занимался расчетами охлаждения каких-то систем, связанных с гидроэнергетикой. Он был примером того, как надо вообще строить свою жизнь. В общем, физикой я увлекся еще в школе, меня очень увлекала она в приложении к космонавтике.

— Время первых полетов в космос Гагарин...

— Гагарина я не помню, мне было всего два года, когда он полетел в космос, но что касается полетов американцев на Луну, это меня коснулось, и очень ощутимо. Меня интересовала возможность сделать с помощью новой физики самые совершенные двигатели для космических кораблей, чтобы с помощью них полететь на другие планеты, к звездам. Мой интерес, безусловно, подогревала литература, которой было много в нашем доме: полное собрание сочинений Жюля Верна, Станислав Лем, Артур Кларк, Стругацкие, Джек Лондон, ну много всего...

После 8-го класса я пошел в физико-математический класс, окончил его и по окончании школы подал документы на «королевскую» кафедру в Бауманский университет, тогда она называлась М1. Так получилось, что моя группа, переведенная с кафедры М1 на кафедру М8, была не с конструкторском уклоном, а с технологическим, и на первом же курсе я стал посещать очень увлекательные семинары профессора Михаила Ивановича Киселева, инженера с большой буквы. А окончив университет в 1982 году с отличием, сразу же поступил в аспирантуру кафедры физики, на которой работаю по сей день в должности заведующего кафедрой и одновременно, почти 30 с чем-то лет, являясь генеральным директором университетского Центра прикладной физики. Здесь я являюсь также главным конструктором различных технических разработок. Кстати, на кафедре мне удалось организовать подготовку специалистов по технической физике. В этом году был юбилейный, 20-й, выпуск наших бакалавров.

— Расскажите о главном направлении своей деятельности, за что вас избрали членом Российской академии наук?

— Это работы, связанные с быстрым определением химических веществ в атмосфере на больших расстояниях. Положим, плывет над нами облако. Какие химические вещества есть в нем? Мы создали информационно-измерительные комплексы, которые позволяют за 1 секунду на дальностях до 5–6 километров определять химический состав облака.

— Как это происходит?

— Все вещества излучают энергию на своих спектральных линиях, мы ловим это излучение, проводим преобразование, определенный расчет, сравниваем со спектрами из базы данных и определяем, что за вещества находятся в облаке. Последние годы мы занимаемся этим для определения выбросов промышленных предприятий. Например, в Норильске мы с километрового расстояния смотрели, какие вещества и в каких количествах вылетают из труб комбината. Чтобы вы понимали, это объемы, которые измеряются в сотнях тысяч тонн в год. И нет никаких других способов для такого контроля.

А буквально на днях я был в одном из институтов Роскосмоса, где обсуждалось, как наши приборы вывести на орбиту, чтобы измерять концентрации парниковых газов.

20–30 лет назад такие приборы просто нельзя было создать. Это новая физика, вычислительные мощности, материалы и методы обработки результатов, в том числе искусственный интеллект, который используется при всех этих работах.

— Вы давно преподаете в Бауманке. Можете сказать, насколько изменилась система преподавания инженерных специальностей?

— Это обязательно надо сказать. В СССР была очень хорошо поставлена подготовка инженеров. Я считаю, что советские инженеры готовились по самой лучшей методике в мире. К сожалению, сейчас много утеряно в подготовке кадров. Большой урон нанесла ей, теперь это уже понятно всем, Болонская система.

— Чем именно?

— Раньше была моноподготовка инженеров в течение 5–6 лет, И уже начиная фактически со второго курса им вводились какие-то инженерные дисциплины. Как только ввели Болонскую систему, 4 года стали уделять только подготовке бакалавра, который не является разработчиком систем, он является их пользователем. А потом из этого пользователя надо за год-два сделать разработчика, да и то если только студент еще захочет поступать в магистратуру.

— Сейчас, насколько я понимаю, ситуацию немного меняется?

— Сейчас, согласно планам Минобрнауки, мы через год фактически возвращаемся к учебным планам, очень похожим на те, что были реализованы в Советском Союзе, с полным циклом обучения инженерной специальности.

— Вы преподаете в МГТУ, часто бываете в Санкт-Петербургском политехе... Можете сказать, что за молодежь сейчас приходит учиться профессии? Чем она увлечена?

— Я в течение практически 40 лет читаю лекции студентам и вижу, как они меняются. В конце 90-х был жуткий провал их интереса и желания учиться, очень тяжело было. Сейчас интерес возвращается, последние лет 15–20 мы видим устойчивый интерес к инженерным наукам. Это видно даже по тому, как студенты слушают лекции. Лет 20 назад они даже не слушали преподавателей, сидели, болтали между собой. Сейчас слушают, всё конспектируют, постоянно подходят на переменах, задают вопросы. То есть совсем другое отношение. У них опять появилось желание создавать новые вещи, новую технику. И, конечно, они стали сейчас более веселые, жизнерадостные, у них постоянно проходят какие-то вечеринки, капустники, что-то обсуждают. В общем, жизнь вернулась, и я этому рад.

— Что вы, как физик, думаете о нейросетях? ИИ поработит нас рано или поздно?

— Вообще, искусственный интеллект — это очень простая вещь, это способ быстро перемножать матрицы. С математической точки зрения это позволяет очень быстро из огромного массива информации вынимать нужную информацию, что человеку не под силу. И этим надо пользоваться. Вот я вчера прочитал статью, очень интересную, посвященную влиянию искусственного интеллекта на образование, и там сказано следующее: в течение ближайших 3–4, максимум 5 лет вся система образования должна быть перестроена полностью с использованием искусственного интеллекта. Наши студенты уже сейчас могут с помощью ИИ генерировать решение любой задачи, и когда мы принимаем экзамены, мы не знаем, кто решил задачу — студент или искусственный интеллект, который там, где-то у него в кармане, в телефоне.

— Это же плохо для студента, он сам ничему не научится...

— Это плохо, но, с другой стороны, это значит, что мы должны при чтении лекций, на семинарах, при проведении лабораторных работ тоже использовать этот механизм и должны перестраивать свои программы, учебные курсы, учебные планы так, чтобы с помощью искусственного интеллекта ускорить передачу информации, лучше ее доносить.

— А как же студентов заставить думать самостоятельно?

— Надо объяснять им, что искусственный интеллект может выдавать ложную информацию, а потому человек обязан всю информацию, что выдает искусственный разум, пропускать через себя, обдумывать. Я не думаю, что искусственный интеллект нас заменит когда-нибудь, так как это просто система, которая работает на матрицах, у которой нет эмоции, желаний, цели в жизни.

— О чем вы мечтаете глобально?

—У меня много начатых работ, которые я очень хочу доделать и успеть передать опыт той молодежи, которая меня окружает.

Если говорить о чем-то более научном, то мне хотелось бы принять участие в создании гравитационной антенны в Российской Федерации, о чем мечтал еще мой учитель, академик Владислав Иванович Пустовойт. Это то, чем я занимаюсь более 30 лет, у меня есть очень много наработок, но, к сожалению, никак не происходит того, чтобы у нас в стране этим занялись на государственном уровне.

— Для чего нужна гравитационная антенна?

— Чтобы регистрировать гравитационные волны. Ведь всю информацию, которую сейчас получает человечество, оно получает с помощью электромагнитных волн. А гравитационные волны — это новый канал, который в будущем может стать способом передачи информации. К примеру, если вам нужно связаться с объектом, который находится глубоко в море, никакая электромагнитная волна до него не дойдет. А гравитационная — свободно дойдет. Создание гравитационных линий связи — это, конечно, очень далекая перспектива, но когда-нибудь она будет реализована.

Николай Цыгичко (14 лет): «Хочу построить станкостроительный завод»

История 14-летнего инженера из Воронежа Николая Цыгичко началась, когда ему было 12 лет. Сегодня на его счету два собственных изобретения и победа на всероссийском конкурсе «Изобретатель года-2024». Мы побеседовали с самим Колей и с его папой Николаем Викторовичем Цыгичко, тоже, кстати, военным инженером по профессии, специалистом в области специальной военной связи.

Николай учится в гимназии имени А.В.Кольцова, в которой обучались две его сестры и брат. Когда юное дарование переходило в 6-й класс, родители мечтали, чтобы кроме языков чадо обучали в школе еще и трудовым навыкам, но хорошо оборудованных классов для трудового обучения мальчиков в ней не оказалось.

Пришлось Цыгичко-старшему приобрести для сына два станка — фрезерный и токарный, чтобы обучать сына тому, без чего он не мыслил воспитание настоящего мужчины. Сначала учил сына выпиливать длинную стружку — признак профессионализма токаря, потом небольшие детали, сувениры. Мальчику нравилось, но вскоре он неожиданно предложил... модернизировать станок.

«Папа мне купил два станка, — вспоминает 14-летний Николай. — Но меня не устроила их допотопность. Посмотрел в Интернете, как их можно продвинуть и модернизировать».

Папа Николая был, по его словам, поражен, насколько сын быстро нашел в Интернете, как можно модернизировать фрезерный станок. «Папа, мы в каком веке живем? Все цифровое, а у нас...» — вспоминает он слова сына. В общем, пришлось обоим углубиться в тонкости присоединения к обычному станку блока ЧПУ. Папа, связист по образованию, сам мало что понимал в этом, но для того, чтобы у сына не остыл интерес, вник, разобрался, что к чему. «Пишешь G-код, который «говорит» станку, куда и с какой скоростью перемещаться, пишешь, с какой скоростью работает шпиндель, и все! Всего-то их 4 — основных G-кода. На самом деле элементарщина! Это не корреляционный прием шумоподобных сигналов, не статистическая радиотехника, — говорит Николай… — Когда я посмотрел, понял, что тут и высшего образования не надо, чтобы во всем разобраться и объяснить ребенку».

«Мы поставили моторы, наладили программное обеспечение, — продолжает Николай-младший. — Все заработало. Главное преимущество в том, что на нем очень легко обучать детей. Я сам по себе это знаю. Ты буквально за несколько минут можешь понять основы программирования этих станков».

Когда у ребенка начало получаться, папа с мамой похвалили сына (это золотое правило, по словам папы Николая), а вскоре руководитель экспериментальной технической школы, которую посещал Николай, предложил отправить станок на всероссийский конкурс ВОИР (Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов). Коля занял со своим учебно-производственным фрезерным станком с числовым управлением первое место в номинации «Юный изобретатель» и получил денежный приз из рук самого вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Его детище отличалось от других способностью обрабатывать не только дерево, пластик и цветные металлы, но и успешно справляться с чугуном и сталью. Стоил он к тому же в три раза меньше, чем промышленные аналоги.

Когда довольные и веселые ехали с форума молодых ученых, где Николаю вручали награду, папа поинтересовался: «А ты куда денешь призовые 200 тысяч?» — «Найду куда», — ответил сын. «Нет ты уж поясни, нам с мамой интересно…» После некоторого размышления (вроде у Николая все есть, и компьютер, и электровелосипед) решили купить еще два станка, наделить их функцией ЧПУ и подарить школе, «чтобы другие ребята тоже заинтересовались вопросом». Подарили 7-му воронежскому лицею, у которого в 2025 году юбилей — 60 лет, в котором когда-то учился Цыгичко-старший. Но из-за этого подарка, как ни странно, возникла проблема: станки в школе появились, а обучать работе на них некому. Так Николаю Викторовичу пришлось открыть в лицее кружок. Цель кружка — не просто научить ребят работать на станке с ЧПУ, а в рамках проектной деятельности школьников, которая, кстати, сейчас обязательна для всех, собирать станки для оснащения кабинетов технологии прямо в школе.

Сегодня в мастерской у Цыгичко уже четыре станка, и все, кроме самого первого, токарного, уже модернизированы ЧПУ. А недавно отец купил сыну ручной волоконный лазер для резки, который младший Николай тут же предложил поставить на ЧПУ-основу. Так родилось еще одно изобретение — портальный лазерный станок 4-в-1 (резка, сварка, наплавка, чистка) с числовым программным управлением. Его преимущество — высокая скорость работы: если изготовление деталей на фрезерном станке занимает 2–3 дня, лазерный станок справляется с этим всего за несколько минут. Оба этих изобретения поданы на патент.

Из разговора с Николаем-младшим:

— Когда ты понял, что тебе интересна инженерная сфера?

— Когда года три назад нас пригласил на выставку «Металлообработка» папин друг, который работает на фирме по производству лазеров, и я увлекся этой сферой деятельности.

— Слышала, что кроме математики и 3D-моделирования твоим любимым предметом в школе является биология. Чем она тебе интересна?

— Просто нравится изучать разные процессы в организме, и учительница очень хорошая.

— Кем бы ты хотел стать в будущем?

— Хочу построить станкостроительный завод.

— Как отдыхаешь? Есть ли хобби кроме работы со станками?

— Играю в компьютер и катаюсь на велосипеде.

— Успеваешь ли играть со сверстниками во дворе?

— Я не играю со сверстниками во дворе, иногда играю в шахматы онлайн. (Родители добавляют, что у сына очень мало свободного времени, поскольку он еще занимается самбо, посещает детский технопарк, в котором, кстати, с ребятами тоже собирает станок с ЧПУ. — Авт.).

— О чем мечтаешь в глобальном плане?

— Жить с радостью и интересом.

Написать комментарий