- Наука

- A

Вице-президент РАН Сергей Чернышев рассказал об испытаниях нового российского сверхзвукового самолета

Научный руководитель Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е.Жуковского, вице-президент РАН Сергей Чернышев отвечает за весь спектр перспективного авиастроения в стране. Кроме того, он курирует со стороны академии вопросы, касающиеся космоса и развития Арктики. Накануне 70-летнего юбилея академика, который он отмечает 15 мая, мы поговорили с ним о самом интересном, а именно:

— о том, что помогло выпускнику обычной таджикской школы поступить в московский Физтех и окончить его с отличием;

— о том, как в молодости ученый на себе испытывал звуковые удары сверхзвуковых самолетов;

— о том, зачем России полярная орбитальная станция.

Русский ученый, основоположник аэродинамики Николай Егорович Жуковский за пять лет до первого полета на самолете братьев Райт говорил: «Человек не имеет крыльев и по отношению веса своего тела к весу мускулов в 72 раза слабее птицы… Но я думаю, что он полетит, опираясь не на силу своих мускулов, а на силу своего разума». Несмотря ни на что, российские конструкторы доказывают этот тезис, идя впереди многих коллег в вопросах разработки перспективных летательных аппаратов. Сергей Леонидович Чернышев — тот, кто осуществляет научное руководство этим по-настоящему творческим процессом.

«Свалка военной техники — настоящий рай для детворы»

— Сергей Леонидович, расскажите немного о своем детстве и юношестве.

— Я родился в подмосковной деревне Малино — ближайшем населенном пункте от воинской части, расположенной в Ступинском районе, где служил на тот момент мой папа, Леонид Мефодьевич Чернышев. Сейчас уже можно говорить, а тогда все было засекречено, ведь в тех лесах располагались части ПВО для защиты Москвы от возможных атак.

Мне было 5 лет, когда военная жизнь забросила нашу семью в Среднюю Азию, куда была передислоцирована часть отца. Сначала в Туркмению, а затем в Атомград, как в советское время называли небольшой городок Чкаловск в Таджикистане. Там я проучился со второго по восьмой класс. Отец, будучи главным инженером, следил за боеготовностью ракет, которые охраняли этот закрытый город, иногда приводил меня в ангар, где стояли чистенькие, покрашенные машины с ракетными установками. Их там были десятки... Я с нетерпением ждал, когда стану таким же, как и папа, инженером.

— Итак, именно яркие впечатления от работы отца предопределили ваш профессиональный выбор?

— Собственно говоря, я сильно увлекался техникой еще с подмосковного периода моей жизни. На территории воинской части, где мы и жили, была очень притягательная для детворы свалка вышедшей из строя военной техники. Чего мы только там не находили! Это был настоящий рай для нас: со старыми осциллографами и прочими приборами, из которых мы вытаскивали конденсаторы, слюду, конструировали из них потом что-то отдаленно напоминающее радиосистемы. Ну и хулиганили иногда, конечно. Однажды, когда разбивали арматурой трубки осциллографов, осколок попал мне в бровь, хорошо, что не в глаз, до сих пор шрам остался...

Ну а позже, уже живя в Чкаловске, как ученик нормальной советской школы, я посещал множество кружков, включая авиамодельный. Там было все — от деревянных материалов из бальзы до двигателей. Я прошел все этапы — от простейших резиномоторных планеров до радиоуправляемых моделей. Государство очень заботливо относилось к подрастающему поколению, и я считаю, что сегодня нам стоило бы перенять тот опыт.

— Почему Чкаловск называли Атомградом?

— Около него находились богатейшие залежи урановой руды. Мало кто знает, но именно оттуда шло ядерное топливо для первой советской атомной бомбы и для атомохода «Ленин».

Кстати, обеспечение там было, как в центре Москвы, — никто не знал даже слова «дефицит» или там «недостаток» чего-либо, там было все! Даже мороженое привозили туда московское, за 3 тысячи (!) километров, не говоря уже обо всех других продуктах, одежде, предметах быта. Эту систему поддержки людей, которые занимались стратегически важным производством, создавал еще Лаврентий Берия, о чем мы узнали уже позже. Узнал я также и то, что для этого чудесного города-сада деревья и цветы подбирали сотрудники Главного ботанического сада Российской академии наук! Но, конечно, не мог тогда и представить, что когда-нибудь войду в ее президиум. (Улыбается.)

— После школы вы поступили в московский Физтех — МФТИ. Думаю, одной увлеченности авиамоделизмом для этого было мало...

— Безусловно. Знаете, мне очень легко давались физика с математикой. Еще учась в школе, я зачитывался популярным тогда журналом «Квант», который своевременно привозили в Таджикистан. Там преподаватели и аспиранты знаменитого Физтеха публиковали задачки для всех желающих проверить свои силы. Там же, на обратной стороне журнала, периодически появлялись рекламные объявления-приглашения поступать в вуз. Задачи я решал, отправлял в редакцию, и вскоре меня пригласили в заочную физико-математическую школу МФТИ. К окончанию школы я уже точно знал, что буду поступать в этот институт, на факультет аэромеханики и летательной техники. Туда и поступил. Неожиданностью стало только то, что факультет этот находится не в Долгопрудном, как другие, а в Жуковском. Так я и оказался в этом городе авиаторов, сначала как студент, а потом стал его постоянным жителем, сотрудником ЦАГИ.

Звуковой удар

— С чем были связаны ваши первые задания в ЦАГИ?

— Мой научный руководитель профессор Леонид Михайлович Шкадов поставил мне задачу, касающуюся высокоскоростного пассажирского транспорта следующего поколения.

— Сверхзвукового самолета?

— Именно. Выпуск нашего Ту-144, как и французского аналога — «Конкорда», был тогда прекращен из-за проблемы звукового удара, который они производили. Многие страны запрещали их полеты над своими территориями именно из-за этого удара, который был сильнее, чем у реактивных военных самолетов. Кроме того, они были слишком энергозатратными, «съедали» много топлива. Вот над решением этих проблем мы и работали. После окончания МФТИ с красным дипломом, это были 1980-е годы, я вошел в группу компании «Сухой» по созданию бизнес-джета — самолета для деловых людей, который летает быстрее скорости звука. Кстати, этой группой в конструкторском бюро руководил тогда будущий академик и генеральный конструктор Михаил Асланович Погосян. Одной из задач было показать, что ничего страшного в том самом звуковом ударе, появляющемся при переходе авиалайнера на сверхзвуковой режим полета, для человека нет. И я принимал участие в настоящем летном эксперименте, который заключался в том, чтобы испытывать влияние этого звукового удара, находясь на земле, на летном полигоне.

— А что было источником звукового удара?

— Пролетающие над нами сверхзвуковые истребители.

— К какому же выводу вы пришли тогда?

— Мы поняли, что подобные звуковые удары надо обязательно как-нибудь гасить: если ночью над спящим городом раздастся несколько таких мощных хлопков, люди спасибо не скажут. Тогда мы и принялись оптимизировать конфигурацию самолета таким образом, чтобы сделать этот звуковой удар меньшей интенсивности. В дальнейшем эта работа стала частью моей докторской диссертации и монографии, которая так и называется — «Звуковой удар».

Демонстратор технологий

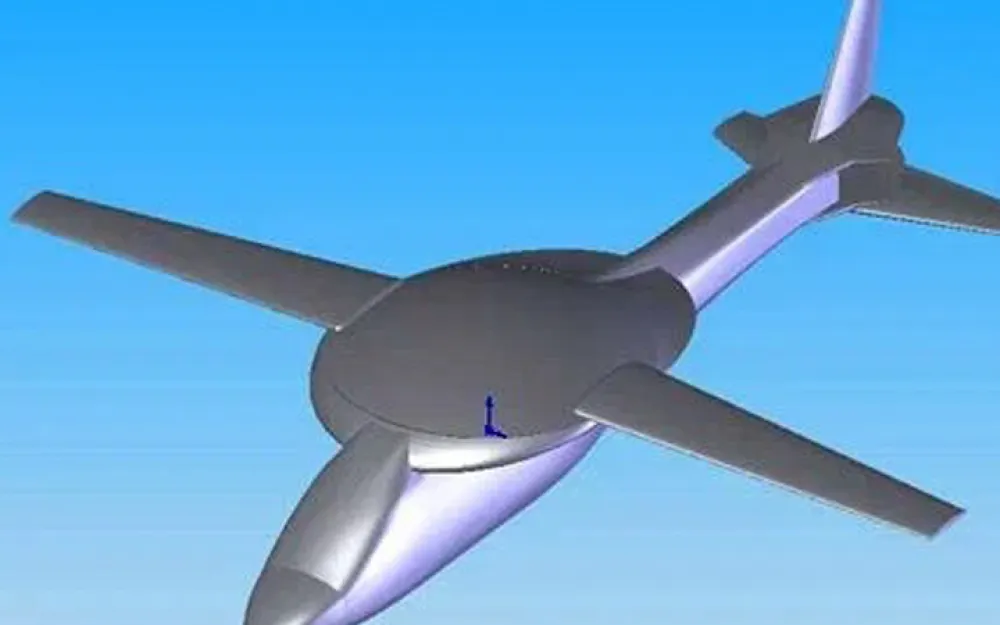

— Недавно состоялись испытания разработанного вами нового сверхзвукового пассажирского самолета. Расскажите о том конструкционном решении, которое вы воплощаете в жизнь.

— В новом самолете — новая аэродинамика, новые формы и компоновка. Под последней имеется в виду особое расположение двигателей. Мы привыкли, что двигатель обычно находится под крылом, а здесь двигатель расположен над фюзеляжем, сверху, прямо на крыше носовой части самолета. Это делается в угоду тому, чтобы ударные волны, которые генерирует двигатель, а точнее, его входное устройство — воздухозаборник, не распространялись вниз.

— Можно назвать эти испытания настоящим подарком к вашему дню рождения!

— За последние 10 лет была проведена целая серия испытаний в аэродинамических трубах уменьшенных в размерах моделей самолета. Эксперимент, подтверждающий результаты численного моделирования, всегда является подарком для ученого, независимо от дня рождения.

— А когда все же полетит новый лайнер?

— В ближайшие несколько лет будут завершены работы по созданию так называемого летного демонстратора технологий, и будем взлетать. Это уменьшенный в размерах настоящий самолет, имеющий основные характерные черты будущего сверхзвукового лайнера. Демонстратор нужен для того, чтобы проверить основные новые технологии, используемые в самолете. Без этого этапа было бы очень рискованно сразу строить реальный пассажирский самолет. Слишком много инноваций заложено в проект «сверхзвуковика».

— Размер тут не важен?

— С маленького мы всегда можем пересчитать параметры на большой самолет, это отдельная наука, которую специалисты за годы работы в ЦАГИ, хорошо освоили. Например, в аэродинамических трубах мы тоже продуваем уменьшенные копии самолета, но при этом получаем все данные по силам и моментам, действующим на модель, распределение давления и температуры на ее поверхности, особенности обтекания в целом (наличие отрывных зон, области перехода пограничного слоя из ламинарного состояния в турбулентный) и др. Все эти данные с помощью разработанной в ЦАГИ теории подобия переносятся на «натуру», так называют специалисты реальные условия полета полноразмерного самолета.

— А как решается за рубежом та же проблема создания сверхзвукового пассажирского самолета?

— Аналогично. В США в январе 2025 года подняли в воздух первый демонстратор технологий Boom XB-1, разработанный частной компанией Вооm Supersonic. Второй проект летного демонстратора технологий X-59 разработан под патронажем NASA компанией Lockheed Martin. Самолет уже прошел этап выкатки из ангара и должен взлететь в этом году. Кстати, замечу, что он очень напоминает наш, описанный в моей книге 2010 года издания и более ранних статьях... До этого у них было много разных идей по уменьшению звукового удара, в чем-то весьма сюрреалистических, абсолютно не реализуемых. И вот представьте, что я почувствовал, когда увидел похожую на нашу модель во время испытаний их сверхзвукового самолета в NASA! Такой же двигатель, расположенный сверху фюзеляжа, такое же крыло с двойной V-образностью, как у чайки, изогнутый фюзеляж...

— Получается, они внимательно читали ваши работы, да?

— Не исключено. Эта информация была в общем доступе. У нас же очень приветствуется публикация учеными своих результатов, в особенности в зарубежных высокорейтинговых журналах, чтобы «повышать показатели» эффективности научной деятельности.

— Это правильно, по вашему мнению?

— В какой-то степени обмен научной информацией — это закон жанра, мы тоже много черпаем из периодических научных изданий. Было бы не так обидно ученым, если бы опубликованные идеи быстро воплощались в жизнь у нас в стране, а то ведь как получается — мы со своими идеями идем впереди, а пользуются ими раньше нас другие. Свой же проект нового сверхзвукового пассажирского самолета, проработанный вчерне около четверти века назад и дополненный новыми инновационными идеями за последние 10–15 лет, будет реализован согласно планам, уже на горизонте 2030 года. Не думаю, что американцы будут тянуть с аналогичной проблемой так же долго. Или те же китайцы, которые способны реализовать идею от макета до летающего образца за полтора-два года.

Самолет-вертолет

— Несмотря ни на что, научная мысль идет вперед. Чем еще, кроме сверхзвука, может гордиться отечественная школа авиастроения?

— Наше время — время широкого использования в авиастроении новых композитных материалов, которые сегодня активно внедряются в силовую конструкцию планера. Это позволяет в перспективе уменьшать его вес, а значит, в будущем можно станет больше брать на борт пассажиров или устанавливать менее мощные двигатели с меньшим расходом топлива.

Сегодня у нас есть понимание того, что традиционные формы самолетов уже выработали все свои возможности в плане аэродинамической эффективности. Чтобы увеличить скорость, уменьшить вес, повысить отношение подъемной силы к сопротивлению, увеличить безопасность, надо переходить к другим, нетрадиционным формам. Мы прорабатываем сегодня высокоинтегральные компоновки, к примеру, в виде летающего крыла, которые тоже были предложены в ЦАГИ более 30 лет назад. С ним аэродинамическая эффективность сразу, скачком, повышается на 25–30 процентов за счет отсутствия ярко выраженного фюзеляжа и уменьшения индуктивного сопротивления самолета.

— Читала, что именно в Жуковском разрабатывается концепция создания вертолета с останавливающимся винтом. Расскажите о ней поподробнее.

— Идея пришла в связи с появившейся необходимостью в летающих городских такси, которые могли бы приземляться на маленьком пятачке земли, а при полете развивать скорость больше, чем у обычного вертолета (сейчас она где-то порядка 300 километров в час). Такой вертолет-самолет смог бы подниматься вверх при помощи винта, а достигнув нужной высоты, переводить тот же винт в статичное состояние, то есть в состояние крыла, способного нести аппарат подобно самолету. Естественно, для горизонтальной тяги у него появятся дополнительные двигатели.

— И какой может быть скорость такой летающей машины?

— Она сможет доходить до 700 километров в час. Это преодоление 100 километров за 10–15 минут!

«С РОС нам откроется вся Арктика»

— В конце апреля президент страны объявил о том, что совсем скоро будет принят космический национальный проект. Каким вы как представитель РАН — одного из основных тематических заказчиков для Роскосмоса — видите его цели и задачи?

— Как вы знаете, в академии существует Научный совет РАН по космосу, в задачу которого входит формирование тематики перспективных научных космических исследований на земной орбите и за ее пределами, исследования солнечно-земных связей, планет Солнечной системы. В этом ряду особое место занимает изучение Луны, нашего ближайшего спутника. Предложение РАН по научному космосу подготовлено и прошло необходимый этап согласования со всеми заинтересованными организациями.

— А как академики смотрят на желание некоторых наших активистов лететь в первую очередь на Марс, объединив усилия с американцем Илоном Маском?

— Путешествие на Марс сопряжено с рядом очень серьезных проблем, связанных с выживаемостью человека в условиях повышенной космической радиации и длительной невесомости. В частности, сейчас ученые считают, что радиация при путешествии к Марсу и возвращении с него будет близка к предельной норме радиации, которую человек может выдержать. Допустимо это или нет? Необходимы дополнительные медико-биологические исследования. В настоящее время нет и транспортного средства, способного доставить на Марс людей и необходимый им набор полезной нагрузки. Поэтому, конечно, российское научное сообщество больше склоняется к тому, что надо сначала потренироваться на Луне. Она намного ближе, но при этом некоторые проблемы, к примеру, повышенная радиация, гипомагнитная среда, очень даже схожи с марсианскими. Можно было бы попытаться создать сначала обитаемую станцию на Луне. Ну и, конечно, в программе исследования космоса, в которой участвует Российская академия наук, присутствует и автоматическое изучение нашего естественного спутника.

Следующий не менее интересный объект, на который обращены взоры ученых, — это Венера, которая может дать нам ключ к пониманию развития Вселенной, нашего мироздания. Определенные знания в области освоения дальнего космоса есть и у США, и у России. Но в чем мы точно опережаем кого-либо — это российский научно-технический задел в области медико-биологических исследований длительного пребывания человека в космосе.

— Роскосмос в прошлом году утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции с наклонением около 97 градусов. Она должна будет заменить МКС после ее вывода из эксплуатации в 2028 году. В чем Совет РАН по космосу видит ее основное назначение?

— Российская орбитальная станция — это дополнительный ключ к возможному расширению сферы нашей деятельности в космосе. Мы очень детально обсуждали на заседании Совета РАН выбор полярной орбиты, включая ее медико-биологический аспект. Да, при полете на этой орбите человек будет подвергаться большему воздействию радиации, чем на МКС. Данные, полученные нами, станут ценным материалом для развития науки, для понимания возможности дальнейших миссий, к тому же Марсу. Но это не означает, что мы будем рисковать здоровьем человека, — миссии на орбитальной станции с полярным наклонением будут значительно короче, чем на МКС. Мы должны очень продуманно подходить к выбору режима работы человека при таком наклонении орбиты. Прежде запустим на такую орбиту космический биоспутник-лабораторию «Бион-М» №2 с лабораторными животными.

— Когда планируется его запуск?

— В интервале между июлем и сентябрем. Позже уже нельзя, иначе при возвращении животных могут застигнуть холода, и они погибнут.

— Что еще, кроме ценных знаний о воздействии повышенной радиации на организм, может дать нам новая станция?

— Эта станция позволит нам видеть всю территорию России, от которой сейчас мы наблюдаем с орбиты только 10 процентов. С РОС нам откроется вся Арктика, Северный морской путь.

«Россия прирастила больше миллиона километров»

— Раз уж мы затронули тему Арктики, скажите, чем она важна для нашей страны?

— Арктика для нас — это настоящий кладезь различных полезных ископаемых. По оценкам ученых, на данный момент примерно 54 процента мировых запасов нефти и газа, которые находятся в морских акваториях, приходится именно на Северный Ледовитый океан. Сравните: в Тихом океане их всего, по оценкам специалистов, от 5 до 7 процентов.

— Этот арктический кладезь находится на нашей территории?

— Подавляющая его часть — в России. Благодаря ученым Российской академии наук мы добились в 2019 году признания ООН еще большего расширения границ нашего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, на 1,2 миллиона (!) квадратных километров. Таким образом наши геофизики, геохимики, полярники общими усилиями присоединили к России хребет Ломоносова, поднятие Менделеева, южную оконечность хребта Гаккеля и зону Северного полюса.

Кроме этого, у нас в Арктике в рамках деятельности Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» работает 359 сейсмостанций, а в ближайшее десятилетие планируется построить еще 114. Эти станции позволяют детально изучать сейсмическую активность, движение вечной мерзлоты, активность вулканов, в том числе и на территориях, относящихся к Арктической зоне. Арктика для нас, как обозначил на последнем Арктическом форуме в Мурманске президент Владимир Путин, — это стратегия, зона повышенных национальных интересов, и не только в плане ресурсов, это еще и зона нашей национальной безопасности.

— Какие наукоемкие проекты для Арктики вы бы назвали сейчас первостепенными?

— Важнейший суперпроект — развитие Северного морского пути, который обеспечит транспортный коридор и связанность территории, повлечет за собой развитие экономики региона. Значит, надо думать об обеспечении населения новыми видами наземного и воздушного транспорта, связи, новыми источниками энергии. В качестве последних очень пригодятся малые АЭС. Такой пилотный образец уже запущен в Якутии, дальше потребуется только масштабирование их сети. Все это входит в программу развития Арктики, разработанную с активным участием Российской академии наук.

Школа руководителей

— Органы исполнительной власти прислушиваются к рекомендациям РАН?

— Конечно, ведь закон, наделивший Академию наук функцией экспертной организации, был принят еще в 2013 году. То есть рано или поздно разработчики любых наукоемких проектов, связаны ли они с освоением космоса или Арктики, все равно придут на экспертизу в Российскую академию наук. Поэтому они понимают, что лучше сразу прислушаться к мнению РАН по тому или иному вопросу. По всем ключевым направлениям ведущие академики входят в тематические государственные комиссии: к примеру, я вхожу в президиум Государственной комиссии по развитию Арктики и Дальнего Востока, которую возглавляет Юрий Петрович Трутнев. Поэтому здесь, в общем-то, я считаю, карты у нас в руках, и многое зависит от нашей активности.

— Согласно вашей биографии, в конце 1980-х — начале 1990-х вы прошли две школы руководителей — в России и в США, в Мичиганском университете. Что из американской управленческой науки больше пригодилось в жизни?

— Главное, что я там усвоил в то время, — так это совершенно иной подход к делу в рамках рыночной экономики. Если даже ты работаешь в научно-исследовательском институте — сумей создать такой научный продукт, компьютерную программу или технологию, чтобы они были реально востребованы обществом. Нам, к сожалению, до сих пор не хватает таких навыков продвижения своих результатов.

В Америке мне очень запомнилась картина вдоль дороги: стоят на обочине приличные дети с маленьким столиком и продают lemonade — 1 доллар за бумажный стаканчик. А что на самом деле это за лимонад? Простая вода, лед, выжатый лимон и немножко сахара. И каждый уже с детства учится предпринимательству и как конкурировать, чем-то дополняя, улучшая свой продукт: либо столик украсит, либо цвета в лимонад добавит. А у нас всегда считалось зазорным продавать то, что создано тобой или твоими коллегами...

— Вы читали лекции в американских вузах. Как бы сравнили между собой наших и их студентов?

— Я читал лекции в Стэнфорде и других университетах США, с удивлением понял, насколько наше образование и уровень науки были выше, чем у них. Даже если судить по весьма примитивным вопросам, которые задавали мне после лекции молодые люди, а ведь некоторые из них были уже учеными. И получали такие ученые по 5–6 тысяч долларов в месяц, тогда как у нас в то время многие и 100 долларам были рады.

— Что скажете о нашей нынешней молодой поросли?

— Как заведующий кафедрой в родном МФТИ, скажу, что молодежь у нас способная. Мы ворчим, конечно, что мы были умнее нынешних студентов и аспирантов, но это не их вина, это дефект нашей системы образования — перенятой на Западе Болонской системы, ЕГЭ. Но не перевелись таланты — ребята наши все равно берут «золото» на международных олимпиадах.

— Абитуриенты все еще стремятся на IT-специальности?

— Да, конкурс на них очень высокий — для того чтобы пройти на бюджет, максимальных 300 баллов мало, нужны еще победы на олимпиадах. А, к примеру, на специальностях по высокоточным системам станкостроения, там, где надо что-то создавать кроме ПО, хорошо знать физику, конкурс такой, что троечник поступит. Спрашивается, а кто же будет создавать реальное оборудование, которое можно использовать в производстве?! В мои времена, к примеру, физика была в вузе номер один, а сейчас становится вторичным предметом.

— В прошлом году Министерство науки и высшего образования изменило правила приема на технические специальности, сделав физику обязательным предметом...

— Это очень хорошо, что в профильном министерстве задумались над проблемой и что-то начали менять. Но, по моему мнению, все встанет на свои места тогда, когда физики реально, по высоким зарплатам, по выделяемому им жилью, почувствуют, что очень нужны обществу.

Написать комментарий