- Культура

- A

Вахтанговский театр поставил малоизвестную прозу

Вахтанговский театр представил вторую премьеру сезона — «Первая любовь последнего года». Ее показали на Симоновской сцене, в зале Амфитеатр всего на сто с небольшим мест, но уже после первого показа стало понятно, что это большая, серьезная работа. О человеке, о жизни. Далекой и совсем близкой, той, что сейчас и рядом. Главный режиссер театра Анатолий Шульев тонко протянул эти связующие и до боли пронзающие время нити. У него точно не порвалась связь времен.

В прошлом сезоне главреж Вахтанговского «выстрелил» мощной постановкой о советском ученом с мировым именем Льве Ландау, которая уже успела собрать премии, в том числе взяла шесть номинаций театральной премии. Судя по тому, как режиссер начинает свой новый спектакль, кажется, что он основательно подсел на научную тему.

«Какого цвета вы видите небо? Вы, наверное, скажете, голубое или синее, но это лишь потому что у вас в глазах есть только три цветовых рецептора. Мы не видим 99% света, который существует вокруг. У животных видимый спектр отличается, поэтому для них небо может быть совсем другого цвета. Но какого цвета небо на самом деле? Ответ: никакого. Атомы, из которых состоят воздух и различные слои атмосферы, не имеют цвета. Цвет появляется, лишь когда мозг интерпретирует сигналы, попадающие на сетчатку глаза, и буквально реконструирует реальность».

Однако дальше все конкретно, и никакого неба здесь и в помине нет. В раме, что жестко очерчивает часть сцены Амфитеатра, только две диагональные плоскости на переднем и дальнем планах, которые пока что не пересекаются. Как не пересекаются развернувшиеся на них основные события последних предвоенных лет — мирного и военного характера. Дальняя плоскость отдана военной теме: Халхин-Гол, затем Финская, скупо обозначенные штрихами боевые действия. А ближайшая — первой любви, градус которой зашкаливает. В первой по-другому и быть не может.

И обе эти плоскости имеют рискованный угол наклона для всех персонажей, живущих в таком простом, аскетичном, но более чем метафоричном пространстве, придуманном режиссером Шульевым и художником Обрезковым. Метафоры добавляет сама рама, которая время от времени приходит в движение, и оно тоже рождает образ. Но об этом — дальше.

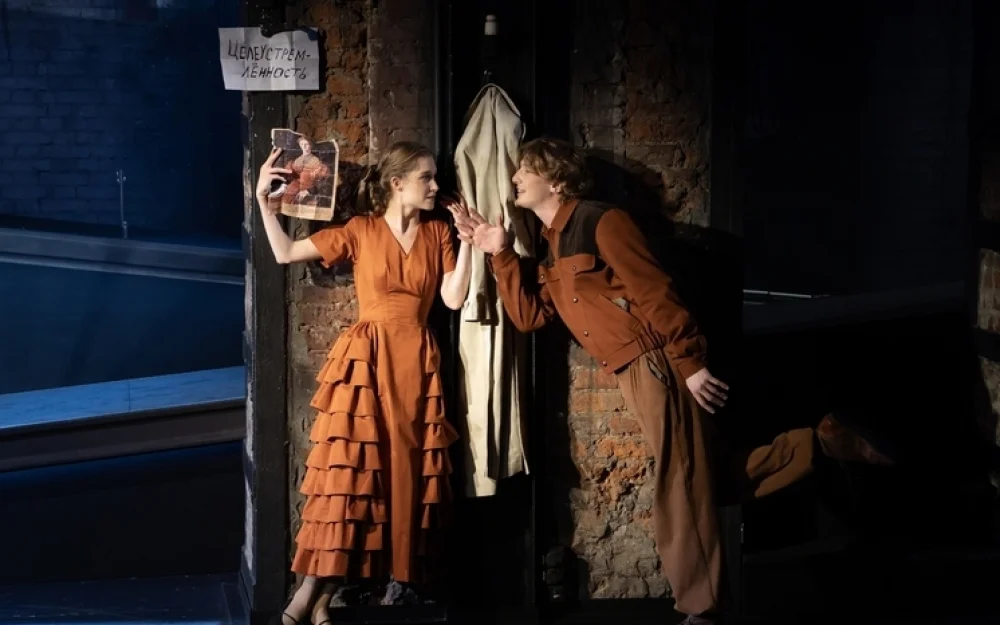

Сурового вида статный кадровый офицер (Артем Гурин) привозит в Москву из провинции дочь своего погибшего еще на Гражданской войне брата, и у них никого, кроме друг друга, на этом свете нет. Но вместо выполнения родительского долга офицер, он же дядя Саша, вынужден отправиться выполнять долг — на границу, где неспокойно. Оставит девочку Таню (Анна Ляхова) на попечение боевому товарищу в прошлом, а в настоящем — соседке Зинаиде (Ирина Калистратова), которая по привычке еще ходит в галифе и гимнастерке. Таня мило грассирует, у нее ершистый характер. А тут в новой школе ее настигает любовь. Первая.

В основе «Первой любви последнего года» — роман «Перекресток» Юрия Слепухина, не входившего в первую и даже вторую обойму советских писателей. Но его биография — готовый киносценарий. Во время войны вместе с семьей был угнан в Германию, пережил лагерь для восточных рабочих, батрачил в помещичьей усадьбе. Англичане вывезли его в Бельгию, чтобы вместе с другими отправить в СССР, но он, опасаясь на родине репрессий, через которые прошли близкие родственники, сбежал. Он изменил фамилию Кочетков на фамилию Слепухин по девичьей фамилии бабушки. В 1947-м вместе с семьей как «перемещенное лицо» уехал в Аргентину. 10 лет прожил в Буэнос-Айресе и кем только там не работал — разнорабочим на стройке, автомехаником, монтажником, электриком, дизайнером ювелирных изделий. Активно занимался политической и общественной деятельностью, сотрудничал с эмигрантскими газетами и журналами. В 1957 году был репатриирован в СССР. С середины 60-х жил и работал во Всеволожске Ленинградской области. Занимаясь самообразованием (среднее не успел получить), по сути, стал энциклопедически образованным человеком, в совершенстве овладел английским, испанским, свободно читал на латыни, немецком, французском, польском, украинском языках. Сегодня во Всеволожске есть улица и центральная городская библиотека Слепухина, и литературное объединение Дома ученых в Санкт-Петербурге носит его имя.

Человек с таким багажом знал цену жизни, и эти знания оставил нам в своей тетралогии о довоенных и военных временах, описав их невероятно талантливо. Так что имя автора романа «Перекресток», открывающего тетралогию, для многих станет открытием. Как и сама постановка Шульева, выработавшего свой стиль и почерк в театре. Он может быть отнесен к романтикам новой волны, а возможно, и возглавит их список.

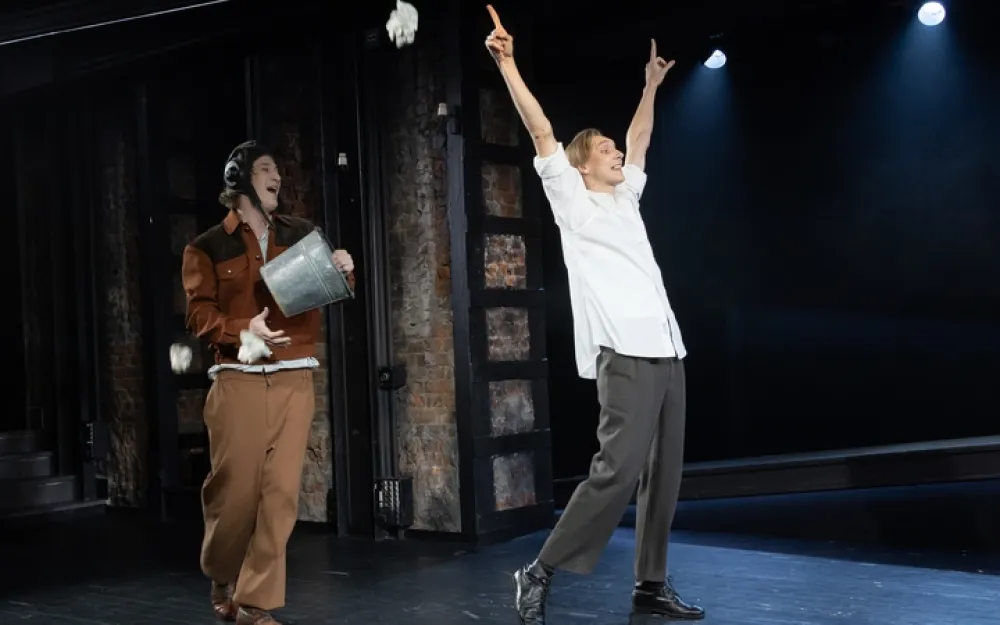

Реалистическая, правдивая проза решена Анатолием предельно правдиво… условными средствами. И в оформлении, и в какой-то степени актерским существованием. Собственно, кроме пары диагональных плоскостей и пары табуреток на сцене ничего нет. Но отчего-то верится, что здесь есть школа и выпускной, техническая лаборатория Дворца пионеров, поле боя, комнаты в коммуналках, каток «Динамо». Здесь взрослеют Сережа (Егор Разливанов), одержимый идеями электротехники, задиристая Танька, увлекающаяся натура, не способная сосредоточиться на чем-то одном, обаятельная отличница Люська (Марфа Пашкова) и веселый такой Володька (Григорий Здоров), в равной степени подсевший на реинкарнацию и ракетные двигатели.

Их довоенная жизнь наполнена приметами времени: они в костюмах (Мария Данилова как никто умеет передать дух эпох), в шорохе и шипении патефонных пластинок, вмонтированных в звуковую палитру (Полина Шульева). Но главное тут не внешняя узнаваемость, а поведенческая: наивность, отсутствие цинизма и тоски в глазах, в поступках молодых людей довоенной поры.

Никто не произносит речей в духе времени про патриотизм, Родину и прочие ценности. Разве что мелькнет в качестве аргумента «комсомольский билет», да и то из уст кокетки Люськи, это и правда смешно. На первом же плане — первое чувство от зарождения любви, которая сама в себе не может разобраться. Растерянность от непонимания, что это она и есть, и как болит/мучит, открывая глаза на себя и все вокруг, — у режиссера, как у ученого, целое театральное исследование. Но не с отстраненным взглядом, а по живому. С трепетом и азартом, весело и с болью артисты вместе с ним постигают науку первой любви и муки. Как будто и нет игры вовсе, а есть жизнь, где все смешалось.

В спектакле Шульев занял молодых актеров предпоследнего и последнего выпуска Щукинского театрального института. И можно только аплодировать его умению работать с артистами и молодыми, и опытными, чтобы первые, без преувеличения, выглядели уже профессионалами. Роли претендуют стать открытиями для их исполнителей — Егора Разливанова, Михаила Коноваленкова, Артема Гурина, Анны Ляховой, Марфы Пашковой, Григория Здорова. И мастера рядом — замечательные Вера Новикова (мать Сергея и Николая) и Ирина Калистратова.

Итак, на ближайшей к зрителям плоскости — первая любовь в полете, и мир, сотрясаемый лишь страстями. Но у Шульева в прошлом почти столетней давности без труда считывается настоящее. Здесь редкие, как будто ненавязчивые ремарки возвращают влюбленных и зрителя в реальность. А она тревожна — война на Халхин-Голе (фрагментом на заднем плане лицо дяди Саши в подбитом танке, и уже крупнее оно в ч/б видео на колоннах из кирпича). Секундное сообщение от Совинформбюро по радио: «Наши войска взяли Выборг» или впроброс фраза о том, что «об этом у нас в газетах не пишут». Объем информации о внешнем мире скуп, не то что сейчас, но суть от объема не меняется. А война-то близко, и любовь-морковь с основательным в нее погружением не спасет.

И все-таки склонность режиссера к научной теме очевидна. Монолог Тани в конце первого акта, потрясенной смертью брата Сергея Николая (Михаил Коноваленков), как бы закольцовывается с началом спектакля. «Наш учитель литературы сказал однажды, что у Пушкина можно найти ответ почти на любой вопрос, у Пушкина смерть кажется простой, радостной, как заслуженный отдых после работы. Но это не имеет ничего общего с непостижимым исчезновением живого и веселого человека, внезапно растворившегося в бездонном мраке биологической смерти… Значит, выходит, совершенно все равно — одно мгновение или вечность. И зачем вообще ломать над этим голову?»

О начале Великой Отечественной даже не сообщается: Таня просто бежит на вокзал попрощаться с Сергеем. Это даже не молодая, а резко повзрослевшая женщина, весь облик которой транслирует еще не случившиеся на ее веку и женщин ее поколения потери. У нее как будто опаленное лицо. Стук поезда — и оживает рама, что очерчивает пространство и ту, мирную, жизнь. Оживает игрушечной железной дорогой, что цепочкой светящихся вагончиков ползет в ночи, точно гусеница. И только тяжелый перестук колес напоминает, что игра кончилась.

Написать комментарий