- Культура

- A

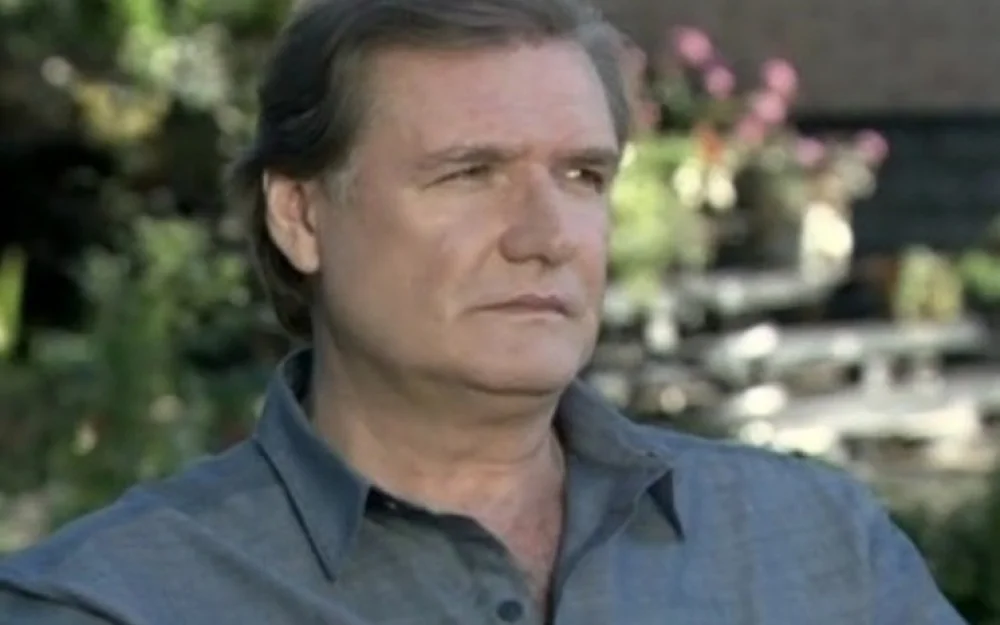

Ушел из жизни король импровизаций Владимир Симонов

Не стало актера Владимира Симонова. Большого актера, каких сегодня можно по пальцам перечесть. Сейчас в основном модные, медийные, сериальные — вот гарантия узнаваемости и приставаемости. Но Симонову из Вахтанговского театра вся эта суета — вечная спутница актерской профессии — была ни к чему. Ему нужна была работа — большая, яркая и желательно с большим художником. Он не разменивался.

Все, кто не в теме, спрашивают: как это могло случиться? Высокий, статный красавец и вдруг… умер. Казалось, что он только выходил в спектаклях «Ветер шумит в тополях», по особым датам — в «Мадемуазель Нитуш», которую выпускал 20 лет назад. Да он такое на сцене мог, да с ним партнеры расцветали, и публика ходила на спектакли, потому что там играет именно он, Симонов, — высокий статный красавец и вдруг зачем-то умер…

Еще в театральном училище специально на студента Симонова по прозвищу Перочинный Нож его же однофамилец и мастер режиссуры Евгений Симонов поставил дипломный спектакль «Старинные русские водевили». Кстати, это неожиданное прозвище он получил за то, что, обладая приличным ростом (195), но худым телосложением, мог сложиться в обыкновенный чемодан. Но помимо уникальных физических данных этот самый Перочинный Нож постоянно демонстрировал склонность к импровизациям, что далеко не всем преподавателям нравилось.

Эти способности после окончания училища дебютант продемонстрирует в одном из трех водевилей «Дом на Петербургской стороне», где его партнершей была звезда советских лирических комедий Людмила Целиковская. Для юного дарования то, что пьеса Петра Каратыгина оказалась не смешной, а всего лишь назидательной, — вызов, который он принял и выиграл.

«Я кривлялся, наверное, с перебором, понимая, что спасти водевиль может только яркая краска. Поэтому произносил монолог, стоя на голове в дверях. Да много чего вытворял», — год назад рассказывал мне Володя. Публика оценит его пластические выкрутасы, и на поклонах кто-то из зрителей вместо цветов преподнесет ему книгу «Индийский йоги — кто они?», решив, что этот молодой артист всерьез увлекается восточными практиками. А на служебном подъезде после спектакля еще никому не известного актера ждала толпа поклонников.

Он сразу стал востребованным, масса ролей. Две сыграл в третьей версии «Принцессы Турандот» в постановке Гаррия Черняховского — Тарталью и Панталоне. Причем последний в его исполнении стал более сложной комбинацией, чем задумывал режиссер: Юрий Васильевич Яковлев в роли Панталоне из второй версии «Турандот», которого в третьей играет Симонов. И в его подходе к роли однозначно читалось то, что актер и хотел: лучше, чем Юрий Васильевич этого ученого старика все равно не сыграть, поэтому сказал: «Сыграю не хуже» — и сыграл.

В его фильмографии — 150 фильмов и сериалов. Снимался у Швейцера, Эфроса, Фоменко, Дыховичного, Рязанова, Урсуляка и многих других режиссеров, известных или без особого имени, украсив их работы своей игрой и удивительным голосом. Голос Симонова — отдельная тема. Без микрофона подавал голосом так, что слышно было на последнем ряду балкона. И при всем серьезном отношении к ремеслу — хулиганство, без которого не мог жить ни в кино, ни в театре в первую очередь. Так про себя и говорил: «Да, я — театральное хулиганье. Я тот, кто опять натворил».

В «Мадемуазель Нитуш» в паре с Марией Ароновой (та еще клоунесса) вытворяли немыслимое. Оба шли строго по тексту, но воздушные проемы заполняли импровизацией, смешав канонический текст с тем, что напридумывали. Однажды перед самым выходом в сцене первого акта Аронова обнаружила, что у нее сломались передние накладные зубы, то есть буквально надвое развалилась капа. Актриса была на грани срыва, а ее партнер из этого сделает отдельный номер. С первой же фразы начинает к ней присматриваться. А потом, делая вид, что не понимает в чем дело, заставит отвечать ему: «Что-что? Я не понял. Повтори».

Но то легковесная оперетка. Но без хулиганья не обошелся чеховский «Дядя Ваня» (роль Серебрякова) в постановке Римаса Туминаса. Ночная сцена такая серьезная, страшная, что даже смешно у Симонова вышло. Его профессор в длиннополой ночной рубахе грубого сукна так нелепо двигался и истерил, что смешно было и жалко его.

Римас Туминас ценил артиста за то, что у того всегда имелась дистанция с самим собой, и он играл собой через эту дистанцию. «Не себя видит, а как бы через зеркало жизни смотрит на себя». Сравнивал его с геологами: если ему дать два прутика в руки, он всегда найдет, где лежит юмор.

Даже в «Минетти» — этом серьезном театральном манифесте — умудрялся существовать сразу на двух полюсах, драматическом и комическом. И на границу меж ними не было и намека. И казалось, что на сцене это не разочарованный в профессии герой, а сам Симонов со своим горящим взором и вздыбленной шевелюрой летит в черном пальто сквозь бумажный снег в сопровождении безумной кавалькады из маленьких артистов. В его Минетти сошлось все — драматизм, трагизм, комедия. И в этом была его актерская философия.

Симонов сам для себя составил свод правил существования в профессии, который сформулировал мне не так давно.

— Импровизация — это как наваждение, наитие, театрально-божья искра. Не формулируемое чувство, когда очень смешно, и в ту же секунду происходит уход в трагедию и становится больно. Ее природу нельзя разбирать, иначе можно заболтать…

— Важно понимать, что это не домашняя заготовка. Щелчок происходит мгновенно, прямо на сцене. Радости от импровизации ждешь, как рыбак: сидишь и по-театральному, игриво смотришь на «поплавок». Я физически ощущаю этот момент, который происходит на подсознательном уровне, но необъяснимым образом попадает в сознание, и тут ты сам не успеваешь контролировать свое состояние.

— Но самое важное здесь — чувство меры. Без него зачеркивается то, что было и без того хорошо. Главное, соблюсти «золотой коридорчик» между тем, что есть, и твоим.

— Там, где нет смешного, у меня будет. Какой соли, какого перчика я добавлю, сам не знаю. Но тут у меня один главный мотив — наслаждение. И если случилось, ты как космонавт, который вышел в открытый космос. Это состояние, когда без вина ты пьян, пьянеешь и играешь на сцене во всё — в обои, зеркало, в часы. Если у меня отнимут краску, я тут же придумаю новую.

— И нельзя, чтобы это кому-то помешало, здесь надо быть очень техничным, чувствовать партнера, иначе можно нарваться. Важна дисциплина. Но… можно.

Мечтаю, например, как-нибудь в «Маскараде», где артисты по сцене много бегают, тайно нацепив на себя шляпку и никого не предупредив, выбежать вместе с ними из-за угла, встать рядом, внимая монологу Арбенина. Если я так сделаю, меня, наверное, выгонят из театра.

Но что же могло случиться с таким удивительным импровизатором? Что нарушило его жизненную программу? Наверное, вне сцены и профессии он не справился с собой или с жизнью. Ему изменило чувство, что давало настой радости от нее, энергию.

Когда после закрытия сезона летом он почувствовал себя плохо, отказался от гастролей. Но не лег в больницу, он боялся врачей. Он оставался дома, похудел и слег. Смотрел ли он на себя через зеркало жизни, как любил делать на сцене, о чем думал? Наверное, и близкие того не знали. В последнюю неделю состояние его ухудшилось настолько, что его по «скорой» увезли в больницу. Врачи понимали, что надо делать операцию на сердце, а для этого требовалось стабилизировать его состояние. Но, видимо, было поздно. Король импровизации ушел из жизни. Ему летом исполнилось 68. Всего.

Написать комментарий