- Культура

- A

Девушка в белой накидке

Когда-то у той вон калитки/Мне было шестнадцать лет/И девушка в белой накидке/Сказала мне ласково: «Нет!» Эти хрестоматийные строки из поэмы Есенина «Анна Снегина» посвящены первой любви поэта Анне Алексеевне Сардановской … К этой же девушке обращено и множество других стихов Есенина…

Вспомните, например, есенинский «Мой путь», написанный в последний год жизни поэта:

В пятнадцать лет

Взлюбился до печенок

И сладко думал,

Лишь уединюсь,

Что я на этой

Лучшей из девчонок,

Достигнув возраста, женюсь.

И эти строки тоже о ней…

Кому быть битым хворостиной…

Встретились они на одном из тех летних вечеров, что устраивал в своем доме священник села Константиново отец Иоанн (в миру Иван Яковлевич Смирнов). Именно этому человеку суждено было оказать на формирование личности совсем еще молодого Есенина большое влияние. У юноши было деревенское прозвище Монах. Священнослужитель венчал родителей будущего поэта, крестил их сына и дал имя в честь преподобного Сергея Радонежского, преподавал Закон Божий в земской школе. Рассказывают, что Сергей даже иногда прислуживал отцу Иоанну в алтаре, однако истинно религиозным не был. «В Бога верил мало», — отметит Есенин в своей автобиографии 1923 года. Из-за мальчишеского озорства однажды он вынул из-под образов картину с изображением Страшного суда и сделал из нее воздушного змея. За что был бит. Позже именно отец Иоанн дал поэту рекомендательное письмо в Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу.

Это был довольно образованный служитель Божий, имел собрание книг и часто собирал в своем доме всю константиновскую молодежь. В его-то доме летом на каникулах и познакомились юные Сергей и Анна, которая приходилась священнику Иоанну внучатой племянницей.

Анюта почти каждое лето приезжала с мамой, сестрой Серафимой и братом, близким приятелем Есенина Николаем Сардановским, к родственнику-священнику. Дом Поповых (так называли в селе дом священника) и сегодня находится недалеко от дома Есениных, его восстановили в 2010 году, и он официально стал частью музея-заповедника.

«Сергей был в близких отношениях с этой семьей, и часто, бывало, в саду у Поповых можно было видеть его с Анютой Сардановской… — воспоминала сестра поэта Катя. — Когда Сергей, одевшись в свой хороший, хоть и единственный костюм, отправлялся к Поповым, мать, не отрывая глаз, смотрела в окно до тех пор, пока Сергей не скрывался в дверях дома…»

Константиновские старожилы вспоминают, как «однажды летним вечером Анна и Сергей, раскрасневшиеся, держа друг друга за руку, прибежали в дом священника и попросили бывшую там монашенку разнять их, говоря: «Мы любим друг друга и в будущем даем слово жениться. Разними нас. Пусть, кто первый изменит и женится или выйдет замуж, того второй будет бить хворостом».

Первая попытка самоубийства Есенина

Первым нарушил этот детский «договор», конечно же, Сергей. Летом 1912 года, еще 17-летним, он познакомился с подругой Ани Машей Бальзамовой и влюбился. Вот что он писал своему лучшему другу по Спас-Клепиковской школе Грише Панфилову: «Перед моим отъездом недели за две-три у нас был праздник престольной, к священнику съехалось много гостей на вечер. Был приглашен и я. Там я встретился с Сардановской Анной Она познакомила меня со своей подругой (Марией Бальзамовой). Встреча эта на меня так подействовала, потому что после трех дней она уехала и в последний день в саду просила меня быть ее другом. Я согласился. Эта девушка — тургеневская Лиза («Дворянское гнездо») по своей душе. И по всем качествам, за исключением религиозных воззрений. Я простился с ней, знаю, что навсегда, но она не изгладится из моей памяти при встрече с другой женщиной».

Сохранившиеся письма Есенина к Бальзамовой поражают своим целомудрием и юношеским максимализмом. В одном из них юноша пишет своей возлюбленной: «…между нами не было даже символа любви, поцелуя, не говоря уже о далеких, глубоких и близких отношениях Только тебя я не могу понять, смешно. Право, за что ты меня любишь. Заслужил ли я это».

Поэт в это время живет в Москве и после работы у отца в мясной лавке Крылова, где его пристроили конторщиком, работает в книгоиздательстве «Культура», где, как он сообщает Бальзамовой, «много барышень и очень наивных… Одна из них, черт ее бы взял, приставала, сволочь, поцеловать ее и только отвязалась тогда, когда я назвал ее дурой и послал к дьяволу».

А вообще отношение его к плотским удовольствиям в 18 лет такое: «Все люди живут ради чувственных наслаждений. Люди нашли идеалом красоту и нагло стоят перед оголенной женщиной, и щупают ее жирное тело, и разражаются похотью. И эта-то игра чувств, чувств постыдных, мерзких и гадких, названа у них любовью…. Женщина, влюбившись в мужчину, в припадке страсти может отдаваться другому, а потом — раскаиваться. Я знаю, ты любишь меня; но подвернись к тебе сейчас красивый, здоровый и румяный, с вьющимися волосами, другой — крепкий по сложению и обаятельный по нежности, и ты забудешь весь мир от одного его прикосновения, а меня и подавно, отдашь ему все чистые девственные порывы. И что же не прав ли мой вывод. К чему жить мне среди таких мерзавцев, расточать им священные перлы моей нежной души. Я не могу так жить, рассудок мой туманится… Но если так продолжится еще, — я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь вдребезги об эту мертвую, пеструю и холодную мостовую».

«Жениться, забыть все свои порывы, и изменить убеждениям, и окунутся в пошлые радости семейной жизни. Вот и с нами, пожалуй, может случиться сиё» — это его тогдашнее отношение к браку. Так что отношения с Марией Бальзамовой у него вряд ли могли тогда удачно сложиться. Видимо, узнав, что Бальзамова показывает его письма и хвастается его любовью к ней, письма свои просит вернуть.

В это же самое время в Москве молодой поэт начинает встречаться с Анной Изрядновой, ставшей его первой гражданской женой, от которой у него вскоре родится сын, названный Георгием. Во взрослом возрасте его обвинят в том, что он собирался бросить в Кремль бомбу, и расстреляют в 1937-м.

Во время призыва на воинскую службу Есенин сообщает Бальзамовой о приезде в мае 1915 года в Рязань и Константиново, но их встреча так и не состоялась. А еще чуть позже (в 1916 году) напишет прощальные стихи, видимо, обращенные к ней: «Не бродить, не мять в кустах багряных/ Лебеды и не искать следа./ Со снопом волос твоих овсяных/ Отоснилась ты мне навсегда».

В 1921 году Мария Бальзамова вышла замуж за жителя Рязани С.Н.Бровкина, инженера и экономиста по образованию. Переехала в Москву, где работала в библиотеках и других учреждениях. О дальнейших встречах Бальзамовой с Есениным сведений нет. Известно только, что в результате несчастного случая Мария Бальзамова погибла в Москве, где и была похоронена.

Помещица-амазонка и царская дочь Анастасия Романова

А вот отношения с Анной Сардановской не прекратились. Хотя Есенин и уверят Бальзамову, что и «с Анютой я больше не знаком. Я послал ей ругательное и едкое письмо, в котором поставил крест всему». Однако связь их неожиданно продолжится через 4 года.

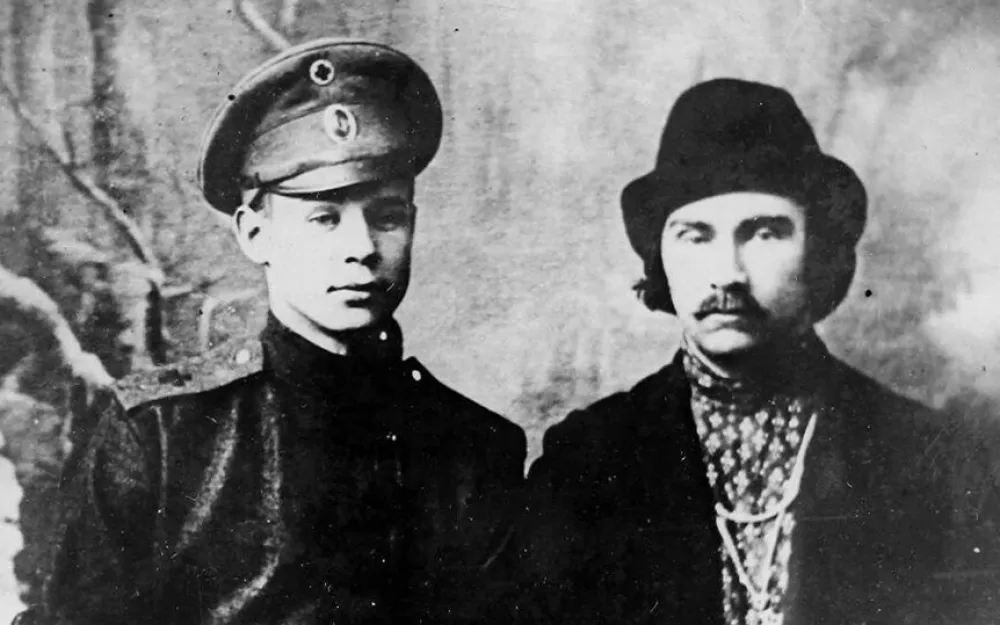

Тогда, летом 1916 года, молодой и уже получивший известность и даже ставший «модным», поэт, недавно выпустивший свой первый поэтический сборник стихов «Радуница», приезжает в Константиново. Два года как идет мировая война. Призванный на военную службу Есенин зачислен ратником II разряда и приписан благодаря хлопотам его нового друга и учителя Николая Клюева к военно-санитарному поезду под командованием полковника Ломана, адъютанта императрицы, ктитора Федоровского государева собора и большого любителя древнерусской старины.

Под его руководством переодетые в русское «боярское» платье и красные сафьяновые сапожки на каблуках («под пятой хоть яйцо кати», — говорил о них Сергей Есенин) сказители выступают во дворце у великой княгини Елизаветы Федоровны, а потом будут представлены и императрице с дочерьми. С одной из них, знаменитой впоследствии царевной Анастасией, по словам самого Есенина, у него был роман. Об этом он рассказывал (скорее всего, просто хвастал) другой своей гражданской жене — Надежде Вольпин, тоже родившей в 1924 году Есенину сына Александра (советский и американский математик, философ, поэт, один из лидеров диссидентского и правозащитного движения в СССР; умер в США в 2016 году).

«Слушаю рассказ Сергея о том, как он, молодой поэт, сидит на задворках дворца (Зимнего? Царскосельского? Назвал ли он? Не припомню), на «черной лестнице» с Настенькой Романовой, царевной! Читает ей стихи. Целуются… Потом парень признается, что отчаянно проголодался. И царевна «сбегала на кухню», раздобыла горшочек сметаны («а вторую-то ложку попросить побоялась»), и вот они едят эту сметану одной ложкой поочередно! Выдумка? Если и выдумка, в сознании поэта она давно обратилась в действительность. В правду мечты.

И мечте не помешало, что в те годы Анастасии Романовой могло быть от силы пятнадцать лет. И не замутила идиллию память о дальнейшей судьбе всего дома Романовых. Я слушаю и верю. Еще не умею просто сказать: «А не привираешь, мальчик?» Напротив, я тут же примериваюсь: не царевна ли та твоя подлинная давняя любовь? Но уж тогда свершившееся в Свердловске не могло бы не перекрыть кровавой тенью твой горшочек сметаны».

Но чтение стихов императрице и дочерям и вручение ей написанного славянской вязью стихотворения («В багровом зареве закат шипуч и пенен, / Березки белые горят в своих венцах./ Приветствует мой стих младых царевен») еще только состоятся 22 июля 1916 года. Уже после «побывки» в Константинове.

После того как Есенин побывал на поезде в Крыму, где в качестве медбрата участвовал в операциях раненых (по воспоминаниям сестры Екатерины, «он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги»), после того как на операционный стол с аппендицитом он попадает сам, ему дают пятнадцатидневный отпуск, и он приезжает в Константиново.

Тут у него завязывается сначала знакомство, а потом и роман с местной барыней Лидией Кашиной, дочерью московского миллионера И.П.Кулакова. Того самого помещика, про которого еще в детстве Сергей сочинял стихи: «Как в селе-то у нас барин/ По фамилии Кулак/Попечитель нашей школы,/ По прозванию дурак». Барыня узнает, что в принадлежащем ей селе проживает «столичная знаменитость», поэт Сергей Есенин. Детали романа с помещицей-амазонкой, которая любила скакать по своим владениям на лошадях, мало известны. Но сестра поэта Екатерина вспоминала о том, как в Константиново «маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты роз», а мать Есенина ворчала: «Брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней».

Кашина впоследствии, как известно, стала прототипом Анны Снегиной в одноименной поэме. А вот сквозной линией в этой поэме стал образ «девушки в белой накидке» — первой любви поэта Анны Алексеевны Сардановской. Два эти образа, как воспоминания о первой любви, сливаются в «Анне Снегиной» воедино.

«Никого я так не любил»

Итак, летом 1916 года Есенин снова видит Сардановскую в Константиново, в то время уже работающую учительницей в сельской школе выпускницу Рязанского женского епархиального училища. К ней в село Есенин после той ссоры, видимо, приезжал и раньше. Но именно тогда любовь вспыхнула с новой силой. Ей Есенин тогда же, как признание в любви, посвящает стихи «За горами, за желтыми долами» (1916):

Каждый вечер, как синь затуманится,

Как повиснет заря на мосту,

Ты идешь, моя бедная странница,

Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,

Жадно слушаешь ты ектенью,

Помолись перед ликом спасителя

За погибшую душу мою.

А в письме, написанном, как только Есенин прибывает из Константинова на место службы в Царское Село, поэт вспоминает еще такую недавнюю встречу:

«…В тебе, пожалуй, дурной осадок остался от меня, но я, кажется, хорошо смыл с себя дурь городскую. Хорошо быть плохим, когда есть кому жалеть и любить тебя, что ты плохой. Я об этом очень тоскую. Это, кажется, для всех, но не для меня. Прости, если груб был с тобой, это напускное, ведь главное-то стержень, о котором ты хоть маленькое, но имеешь представление. Сижу бездельничаю, а вербы под окном еще как бы дышат знакомым дурманом. Вечером буду пить пиво и вспоминать тебя. Сергей. Царское село. Канцелярия по постройке Федоровского собора».

А вот что отвечает ему Анна (14 июля 1916 года): «...Спасибо тебе, пока еще не забыл Анны, она тебя тоже не забывает. Мне несколько непонятно, почему ты вспоминаешь меня за пивом, не знаю, какая связь. Может быть, без пива ты и не вспомнил бы?»

Переписка поэта и его первой любви во многом утрачена. Сестра Анны Серафима после ее смерти обнаружила пачку весьма откровенных есенинских писем, которые некоторое время хранила, но потом все же решила уничтожить. «Не хотела путать Анюту с Сергеем. Она вышла замуж за хорошего человека», — говорила сестра.

Действительно, 4 февраля 1920 года («выпись из книги записей браков за 1920 г.») Анна Сардановская вышла замуж за Владимира Алексеевича Олоновского, учителя школы села Дединово. И в том же году, когда Сергей вновь оказался в Константинове, он навещает уже замужнюю Анну. Перед отъездом передает Анне письмо через знакомую монашку. «Что же пишет тебе наш поэт?» — говорят, спрашивала монашка Анюту. Та отвечала: «Он, матушка, просит тебя взять пук хвороста и бить меня, сколько у тебя хватит силы».

А еще год спустя Анна умерла при родах, дав жизнь двум малышам. Один скончался вместе с матерью, второй, которого назвали Борисом, остался жив, воспитывался отцом. В начале Отечественной войны Борис ушел на фронт. Погиб 4 августа 1942 года под Ржевом.

Узнав о смерти первой возлюбленной «усталый, пожелтевший, растрепанный» поэт, по воспоминаниям его близкого приятеля Ивана Грузинова, «ходит по комнате взад и вперед. Переходит из одной комнаты в другую. Наконец садится за стол в углу комнаты. «У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Все рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю ее. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил. Больше я никого не люблю».

Написать комментарий