- Культура

- A

Выставка нонконформистов возвращает в застойные 70-е: где находили успокоение

В Москве усилиями Музея нонконформизма и Галереи Надежды Брыниной открылась выставка «Успокоение». Это вторая часть предполагаемой трилогии, посвященной творчеству художников-нонконформистов второй половины 1950-х - начала 1990-х. В фокусе «Успокоения» - застойные 70-е, интерес к которым все больше возрастает. 90-е постепенно уходят на второй план.

В экспозиции представлены работы Анатолия Зверева, Марлена Шпиндлера, Алексея Каменского, Игоря Вулоха, Владимира Андреенкова. Юрия Злотникова, Валерия Юрлова, Бориса Отарова, Владимира Яковлева. Многие из них оказались тогда на обочине официальной культуры, не выставлялись и были лишены такой возможности, оказались предоставлены сами себе. Кто-то находил в этом забвении преимущества. Все вышеназванные художники не покинули страну, хотя многие коллеги тогда уезжали. Что у оставшихся было не отнять, так это погружения во внутреннюю жизнь.

Название выставки позаимствовано у Алексея Каменского, занимавшегося в те годы в основном иллюстрациями к детским сказкам. Для него это была единственная возможность заработка. Каменский назвал этот период жизни и отхода от стимулирующей его творчество борьбы периодом успокоения. Таким образом он нашел весьма поэтичное и мягкое определение эпохе застоя, когда многие творцы залегли на дно. На выставке представлены его акварели «Астры», «Цветы», «Петербург. Летний сад», «Петербург. Мойка», «Городской пейзаж» и совсем другая работа по внутренней концентрации и настроению «Поэт и слушатель» 1978 года.

Владимир Андреенков, заслуживший славу пионера геометрической абстракции, чьи работы как раз в 70-е выставлялись в Швейцарии и ФРГ, видел свой путь в уходе от политических высказываний и самоуглублении. На выставке приводится его характерная цитата: «Художник, если он не гений, обязан долго жить, внедряясь в собственное «Я», как можно глубже, на дне души найдет сокровища, которые сможет подарить миру».

Среди одноклассников и однокурсников Владимира Андреенкова - Илья Кабаков, Иван Чуйков, Владимир Янкилевский. На выставке представлены его «Две желтые вертикали», «Знак на коричневом», «Знак на красном» и другие вертикали, знаки, круги, абстрактные композиции, выполненные на бумаге тушью и карандашом. «Красная вертикаль» (1979), напоминающая крест, стала смыслообразующей точкой экспозиции.

Марлен Шпиндлер, работы которого теперь хранятся в Третьяковке и Русском музее, остался в 70-е без работы, 15 лет провел в лагерях и тюрьмах. В какой-то момент он начал использовать мешковину, открывшую перед ним новые возможности.

Поражает многообразие его фактур и мировосприятия. Неофит и не догадается, что многие произведения принадлежат одному художнику. Можно спуститься в колоритный подвал музея и увидеть там в постоянной экспозиции его «Композиции» начала 1960-х.

Борис Отаров преподавал в Московском энергетическом институте, был физиком. Мимо его работы «Что было – что стало» (1970), словно пропитанной красками его родины, а он родился в Тбилиси, где изображены, условно говоря, два желтых «лимона», не проходит ни один посетитель. Один – просто лимон, второй – словно с перевязанным глазом, хотя все-то появилась черная полоска.

Игорь Вулох работал на киностудии им. Горького. Времени на собственное творчество ему, как и Отарову, катастрофически не хватало. Он мог превратить самый обыденный предметы, например, кусочек дерева, какой-нибудь обломок, в произведение искусства. Они в его руках наполнялись неожиданным смыслом.

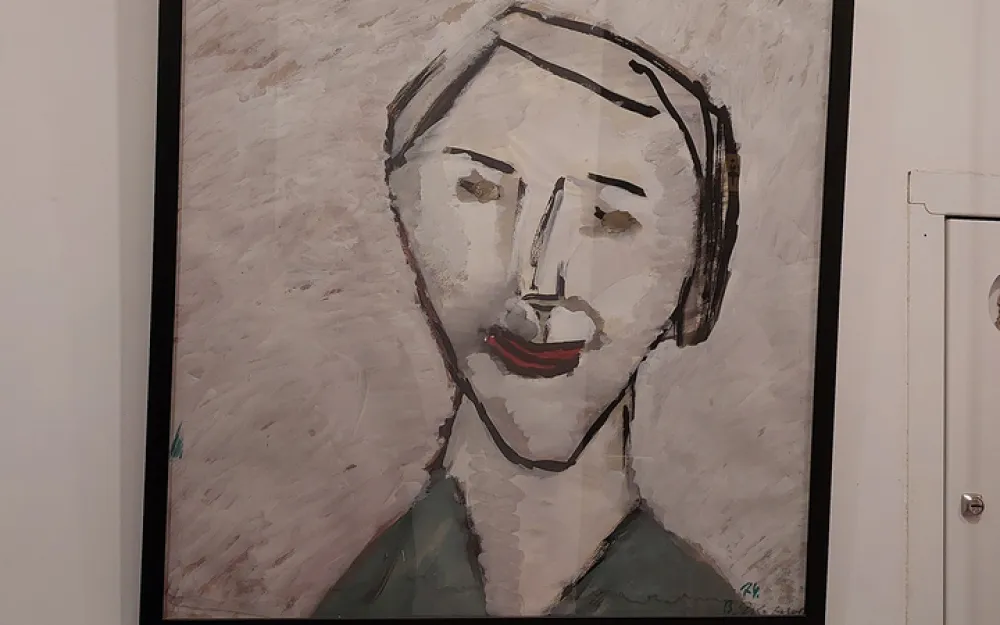

Анатолий Зверев пережил в 70-е мрачный период, сосредоточился на портретах, ставших своего рода проводниками его собственного тревожного сознания. Они очень выразительны и экспрессивны, поражают глубиной искаженных линий и форм. Даже московский Кремль на одноименной картине 1970 года напоминает лохматую елку, верхушку которой венчает рубиновая звезда. В его натюрмортах, чайниках, чашках иногда угадываются лица людей, но все зависит от взора смотрящего.

Для Владимира Яковлева, яркого представителя московского андеграунда, это тоже было трудное время, связанное с затяжными болезнями, почти полной утратой зрения. Но столько внутренней энергии в его произведениях, словно ставших сублимацией потерь самого художника. Вспоминается Микеланджело Антониони, великий режиссер, к концу жизни почти утративший зрение, но продолжавший снимать кино и рисовать. Каким мощным духом надо было для этого обладать.

Написать комментарий