- Культура

- A

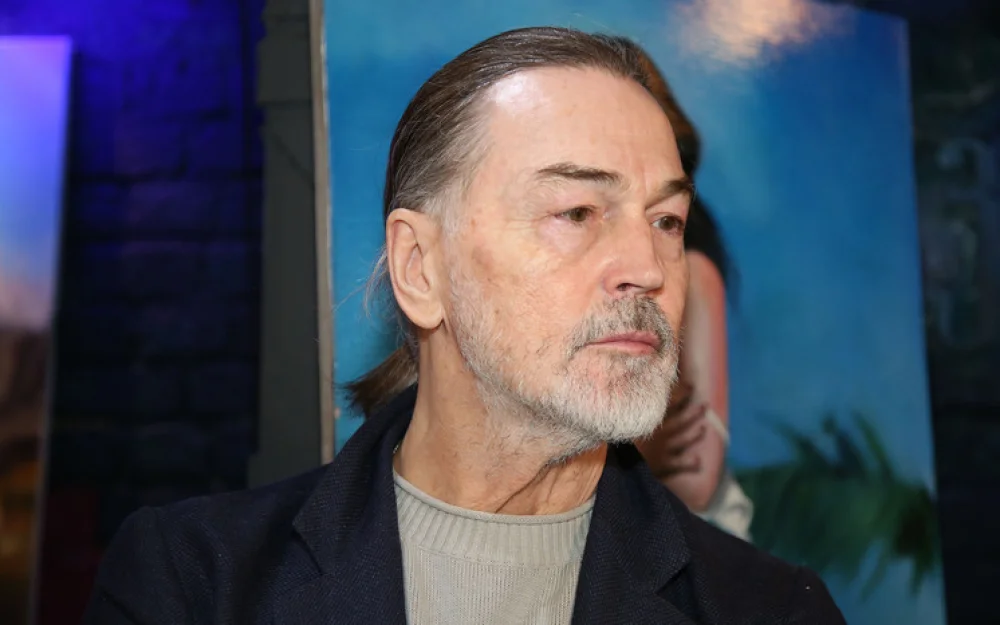

Художник Александр Трифонов прошел путь от бутылок 90-х до трансформации Тициана

Работы яркого современного мастера Александра Трифонова неспособны оставить равнодушными, мимо них не пройдешь просто так, у одной улыбнешься и посмеешься, узнав себя, а где-то защемит сердце. Нереалистичные картины сложно сравнить с чем-то: они похожи лишь на Трифонова. Мы поговорили с художником о главных мотивах его творчества, об источниках вдохновения, о третьем русском авангарде и планах.

«Отец не занимался критиканством»

— Каким было ваше первое художественное впечатление? Интерес к живописи — с подачи отца, большое влияние он оказал на вас?

— Я, как и все дети в садике, рисовал на листиках бумаги лисичек, бабочек, слоников, солдатиков. Отец был человеком добрым, всегда это подогревал: подкладывал мне в нужное время бумагу и говорил: «Давай рисуй, молодец!» В подростковом возрасте я уже и сам тянулся. Благодарен отцу, что он во время моего становления не занимался критиканством, ведь есть родители жесткие, которые всегда требуют, говорят: «Хотим, чтобы наш ребенок был лучшим, все делал правильно!» Это забивает в детях творческие ростки, ведь творчество — процесс интимный и лучше проходит тогда, когда никто не давит. Отец в этом плане молодец, потому что он видел, что у меня не все получалось, но все равно поддерживал меня.

— Давал рекомендации?

— Да, направлял. Когда я работал в театре, он посоветовал мне сузить тему, «не распрыгиваться туда-сюда». В трудные моменты тоже всегда поддерживал. Мне сейчас с высоты прожитых лет кажется, что если бы не он, то я бы свернул куда-то, потерялся. Занятие искусством — служение, в каком-то смысле монашеское. Уходят в монастырь не с целью получения денег, премий, люди выбирают этот путь для чего-то другого, поиска себя... Так и в творчестве — ты идешь и делаешь.

Бывают успехи и неудачи, но время идет без остановки, и каждый раз нужно делать многое заново — это сложно. Бывают моменты отчаяния, творческого тупика — лет в 30–35, средний возраст. В такие периоды рядом очень нужен мудрый человек, который помогает пройти через это спокойнее, перетоптаться, переждать и двигаться дальше — тут я снова благодарен папе. У нас была творческая атмосфера в доме, и мне казалось, что также у многих, но нет! Мы дома, за столом, обсуждали классику — Достоевского, Чехова, общались со Станиславом Рассадиным, Фазилем Искандером, Евгением Евтушенко, Булатом Окуджавой, и в будущем это дало определенные плоды.

— Вы как художник соприкасались со многим — театр, много связано с музыкальной темой, иллюстрировали книги.

— Книг я много иллюстрировал — Александра Ширвиндта, Владимира Васильева... С одной стороны, это отвлекает, а с другой — обогащает, дает сюжеты, к которым в будущем обращаюсь. А так да, у меня, как сегодня говорят, синергия, но не специально. Я ни под кого не подстраивался и не повторял чью-то судьбу, жизнь сама потихоньку выводила на разные виды работ — театр, книги… У меня ведь свой стиль, иду от себя, опираясь на лучшие достижения прошлого столетия.

— Как шла работа над книгами папы? С родителями всегда нелегко ведь (отец художника — писатель, критик и издатель Юрий Кувалдин. — М.Б.)!

— Очень сложно. Отец был крупным издателем, и когда я был подростком, он мне предлагал оформлять книги, но что я там мог оформить? Я пытался, но попытки были не так хороши, поэтому он отдавал работу наемным художникам. Когда я уже становился зрелым художником, он мог поставить мою картину, которая ему нравилась, на обложку. И если раньше был некий аванс мне, то теперь наоборот. Сейчас я выпускаю книгу отца и ставлю на обложку свою картину — она как «паровоз», будет привлекать внимание. Мы в этом плане срослись.

«Современники не должны тебя воспринимать»

— Мы с вами ранее говорили, что стиль художника назвать — задача со звездочкой. Но все же вы свой стиль называете рецептуализм.

— Да, мне хочется поиграть этим. Хочется подогревать себя каким-то научным объяснением, поэтому иду рядом с рецептуализмом, новым синтетическим стилем. Литератор Артем Комаров пытался связать этот стиль с латинским словом receptio — заимствование, воспроизведение. Хотя, скажу честно, многие относятся к этому скептически. Современники вообще не должны тебя воспринимать, ты работаешь не для них. Сейчас мне нравится искусственный интеллект: он начинает что-то вылавливать. Наблюдаю за развитием этой технологии и понимаю, что за ним будущее, он будет формировать мнение в следующем столетии.

Есть мнение, что все «измы» — ерунда, многие из них натягиваются. Основные были изобретены французами, допустим импрессионизм. Художники работали группой, и для людей, и для исследователей это удобно — выстраивать художников в объединения. Получится — хорошо, не получится — ничего страшного, я открыт к классификационным экспериментам.

— Если писать не для современников, то для кого?

— Мне как-то отец объяснил, что тут философский вопрос. Современники приобретают картины, причем я вижу, что покупает молодое и среднее поколение. Но, например, та публика, которая покупала произведения искусства пятнадцать лет назад, не рассматривала меня никак, однако это не значит, что я не существовал, мне нужно было развиваться и дорасти до себя сегодняшнего. У каждого наступает свой срок, и чтобы правильно вести себя в искусстве, нужно выдергивать себя из современного контекста и смотреть на мир глазами человека, живущего условно в 2270 году.

Беда в том, что все умирают, но остаются материалы, фотографии, произведения, которые следующее поколение оценивает свежим взглядом. Молодежь загружает тебя на свои чистые «винчестеры памяти», и ты для них интересен. Поэтому художнику важно учитывать, что произведения должны звучать через время. А еще это помогает защититься от местной рефлексии — меньше волнуешься о том, приняли тебя сейчас или нет.

— У вас ведь был такой период!

— Да, путь художника не устлан цветами. В целом в России всегда бытовало мнение, что искусство должно быть реалистичным. Меня назвали авангардистом, поносили, но когда я оказался за границей, вдруг почувствовал, что там отношение совсем иное, я для них сформировавшийся художник, им было интересно. А сейчас уже наш зритель и любители искусства поменялись, нет всеобщего преклонения исключительно перед академизмом. Стало свободнее и интереснее жить.

«Я в молодости был безумно реакционен»

— Поэт Нина Краснова пишет о вас: «Как условен реальный мир, как реален мой мир» — говорит художник всеми своими картинами». Ваша творческая реальность какая?

— Каждый художник свой мир создает, у меня он был довольно суровым. Люблю одну фразу: «Кто в молодости не был революционером, у того нет сердца, а кто в старости не стал консерватором, у того нет ума». Я в молодости был безумно реакционен, мне нравилось делать страшные, темные картины. Отсюда мотив бутылок — аскетичность 1990-х годов, мы жили бедно, но свободно. Свой мир я строил из предметов. Даже в учебном театре ГИТИСа, где я работал, у нас декораций почти не было — на черном заднике ставили стол, стул и бутылку — погнали.

— К слову, о мотиве бутылки, она у вас чаще всего открытая…

— Для меня бутылки были как люди, я долго развивал эту тему — у меня бутылки и целовались, и обнимались, даже выставка была на Арбате «Любовь к бутылке» в 2000 году. Я эту тему полностью отработал и завершил.

— А спустя годы вернулись в одном произведении, в картине «Моцарт и Сальери».

— Да, редкое исключение, когда с паузой в 15 лет я вернулся к этой теме. Но в данном случае это необходимость, которую диктовал сюжет — яд, который Сальери подсыпает Моцарту по произведению Пушкина. А сам мотив бутылки родился в театре, вспоминаю, например, по Ибсену постановки, как я снимал спектакли на камеру, а потом дома останавливал стоп-кадр на видеомагнитофоне и с него рисовал.

— Еще о творчестве 1990-х: долго рассматривала картину «Право на репродукцию», очевидное сравнение напрашивается с «Мадонной с младенцем».

— Я тогда был реакционным, слушал «Гражданскую оборону», и то был вызов бессмысленности человеческой жизни: люди рождаются, изначально обреченные на известный конец, поэтому это некий протест, а «Право на репродукцию» — право на размножение. С такими картинами меня гоняли, ни на какие выставки не брали, с общественных выгоняли, а свои устраивал сам.

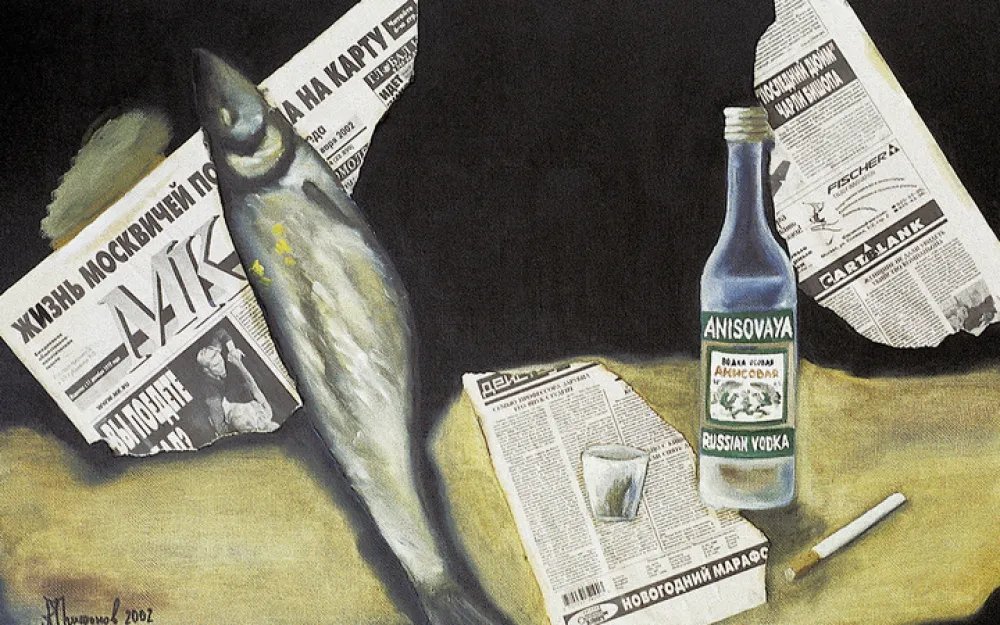

— Другая дерзкая картина, о которой не могу не спросить как сотрудник: речь о «Завтраке «Московского комсомольца» — с юмором и болью одновременно, с печалью и тоской.

— Не поверите: историю ее создания я не помню, но была газета номер один, ты входил в вагон метро, у всех в руках были газеты, и в первую очередь —. Мне кажется, картина хорошо сделана, с энергией, мне даже сейчас не стыдно за нее

— И похихикать хочется, и затосковать легко.

— Такая действительность была, 1990-е были веселыми, но было место и серьезным вещам. Я бы скорее сказал, что картина нейтральная: есть оптимистические ноты — покурить-выпить, а есть и печальные. Важна еще первая полоса газеты — там было про убийства, криминал всегда, к этому тоже отсылка.

— Еще один важный мотив — треснутая голова. Причем вначале она выглядела довольно мягкой, с закругленными углами, а со временем углы стали острыми — трагично.

— Голова с трещиной — бессмысленность человеческого существования, пустота внутри. Но со временем я постепенно остыл к этому приему и сам поменялся, стал, наверное, более буржуазный.

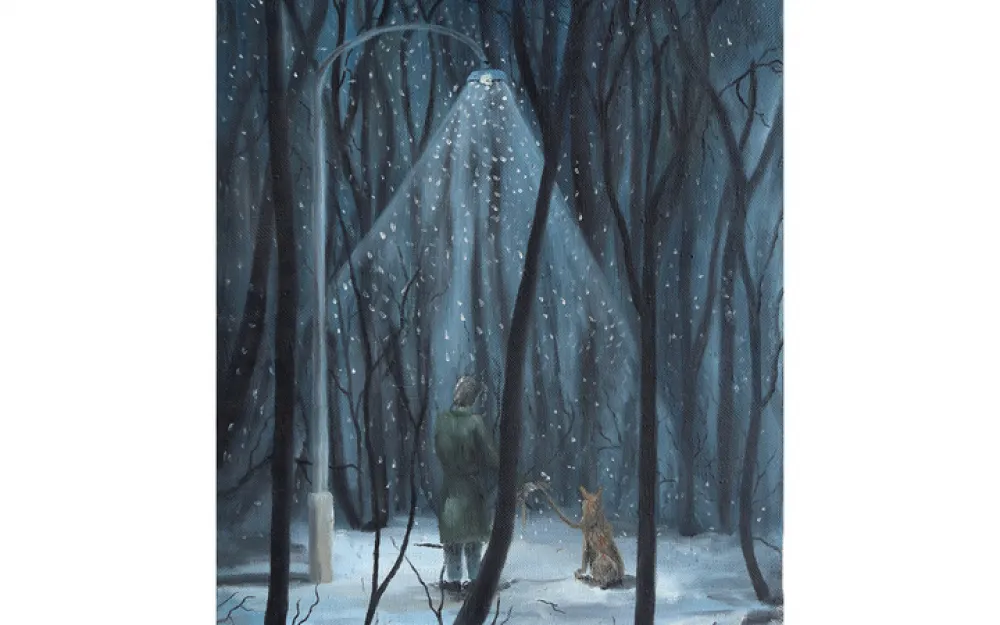

— Еще одна любопытная и даже трогательная история у вас есть, которая выбивается на общем фоне работ, — собака Пит, работа в другом стиле, близком к реализму. А картина «Анубис» — продолжение истории с собакой, трансформация мотива?

— Да, 1999 год, Пит — мой любимый пес, мы прожили с ним 15 лет, поэтому я его романтически так изображал. В молодости порой топчешься на месте, я в Египет съездил, искал пути своего развития. Как у Виктора Цоя: «В поисках сюжета для новой песни». У художников тоже происходит поиск сюжета. Есть авторы, которые творят от души, без разбора. У меня иначе — вынашиваю идею, продумываю, а потом реализую. Выбор сюжета для меня трудная задача.

«Если хочешь быть художником, надо что-то заявлять»

— Возвращаясь к синтезу искусств в вашей творческой биографии, как музыканта меня зацепила и впечатлила история музыкальных инструментов, кочующих в ваших работах. В основном струнные и клавишные…

— В одной из музыкальных школ Вильнюса развесили мои картины, а потом мне сказали, что я очень музыкальный художник. Это было приятно и удивительно, потому что я не из этой оперы, не знаток музыки. Одна из моих первых работ — «Ростропович». И форма виолончели мне близка — она оживает, далее ее развивает контрабас, затем клавишные. Тема мне подходит, в отличие от хаотичной природы, в музыкальных инструментах есть логика, четкость: прямые струны, прямые клавиши для моего строгого композиционного восприятия.

— У вас эта логика и в ранних работах о театре прослеживалась.

— Да, я же монтировщиком начинал на сцене, долгое время занимался тяжелой работой, интересовался техническими вещами — штанкетами, прожекторами, кулисами, они вдохновляли меня.

— Нина Краснова говорит о вас как о лидере, фронтмене третьего русского авангарда. Согласны с этим определением?

— В этом есть доля шутки. Первый русский авангард — начало XX века, второй — нонконформисты, запрещенная живопись, лианозовцы, белютинцы, 1960–80-е. А мы, получается, — третья волна. Можно открещиваться от этого, но на самом деле речь снова идет о стиле. Можно во всех интервью говорить: «Я рисую котиков, мне ничего не надо, отстаньте от меня», а можно ходить и называть себя лидером третьего русского авангарда. Мне кажется, что второй путь интереснее. Если ты хочешь быть художником, то надо что-то заявлять. Но сейчас слово «авангард» расплывается, поэтому я отношусь к этому спокойно.

— Какова дальнейшая траектория вашего творческого движения?

— Сейчас я также пытаюсь синтезировать, работаю с театральными заготовками, но, с другой стороны, мне нравится заниматься трансформацией классических произведений мировой живописи. Беру, например, «Портрет кардинала Алессандро Фарнезе» Тициана и исполняю в своем стиле. Чувствую себя режиссером, который берется за «Чайку», которую ставили уже не одну сотню раз, но каждый режиссер хочет поставить Чехова по-своему. Почему тогда художник не имеет права исполнить классические средневековые сюжеты? Мне это интересно. Опираясь на лучшее, создаю свое, современное. Мне отец когда-то сказал: «Тебе надо всю мировую живопись отрисовать».

Волнуют темы любви, жизни и смерти, как бы банально ни звучало, хорошо себя чувствую в истории, пейзажем увлечен, мне нравятся горизонтальные плоскости. Проиллюстрировал многих писателей. Кстати, литература — бесконечный поставщик сюжетов. Хотелось бы мировую литературу отрефлексировать. Поэзия — это глубоко, может, сегодня и не модно... Но мне кажется, что человечество к этому вернется.

В какой-то момент мне говорили, что картины уже больше не нужны, всё актуальное искусство ушло в объект и перформанс. Сейчас даже смешно это слышать! Мир перевернулся, и всем снова понадобились картины!

Написать комментарий