- Культура

- A

Страшную правду про войну на Халкин Голе рассказали во Владикавказе

В воскресенье на площади Свободы состоится заключительный концерт - огромная сцена для него уже построена. А пока драматические театры, приехавшие на родину Вахтангова, играют свои последние спектакли. Все они идут при аншлагах, принимаются хорошо и отлично, но есть разница в энергии аплодисментов.

Как ни странно, но Владикавказ не бьет таких температурных рекордов, как Москва, выше 32 термометр пока не поднимался, да и жара не такая изнуряющая: сказывается близость гор. Но по-театральному здесь жарко становится к вечеру, когда начинается театральная программа. А то, что город на Тереке живет неделю с театральной повесткой лучше всех говорит световая надпись на одном из центральных мостов через бурный Терек - «Нет праздника - нет спектакля». Эта цитата из Вахтанга, которая не уместилась целиком и дальше звучит так: «Бессмысленна тогда наша доброта. И нечем тогда увлечь зрителей», и, тем не менее, театральный праздник во Владикавказе точно есть. И во многом благодаря Театру имени Вахтангова, его фестивалю и фестивальной команде. Напомню, что это единственный федеральный театр, который не на словах, а на деле помогает родному городу своего основателя и серьезно влияет на развитие культурной и социальной сферы в регионе, далёком от столицы.

Если про уличную программу до сих пор спорят и сравнивают ее с прошлогодней (тут голоса разделились), хотя все признают, что с появлением в городе уличного театра, Владикавказ точно может претендовать на звание карнавального города. То с драматической афишей не поспоришь - здесь жанровая палитра расширяется. Два кукольных формата вызвали интерес. Золотомасочный «Авиатор» из Казани (театр «Экият»), несмотря на не самую подходящую для него по размерам площадку, поразил публику куклами изо льда, и тем, как этот природный материал метафорично раскрывает сложную тему памяти - исторической и личной.

Мюзикл «Дорогой мистер Смит» из Петербурга (театр на Садовой) - диалог с непростой музыкой (Пол Гордон) и рисованной изобретательное анимацией (художник Вячеслав Окунев) тоже был принят на «ура». И именно потому, что классическая история очередной американской золушки из сиротского приюта решена Алексеем Франдетти не тривиально.

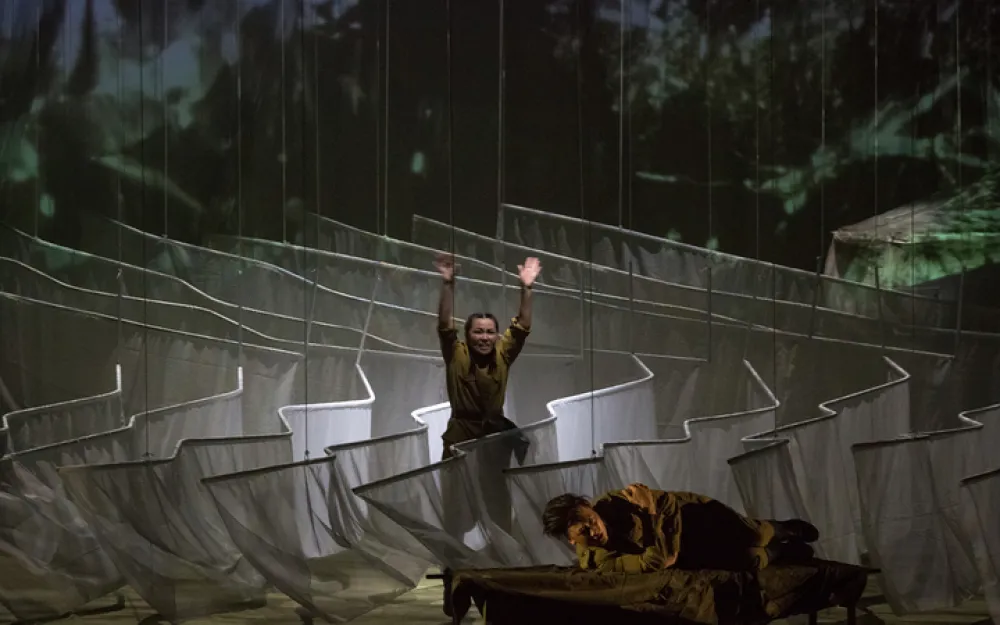

Совершенно неожиданно прозвучал спектакль драматического театра из Бурятии имени Хоца Намсараева «Халхин Гол. Тангарит» - его играли на большой сцене Осетинского Национального театра. Не спектакль, а просто открытие с разных точек зрения. Точка первая - тема. Звучит достаточно исторично, а значит без пафоса не обойтись - 85 лет битвы монгольской и Красной армий с японскими захватчиками на реке Халхин Гол.

Именно эта дата стала отправной точкой для худрука и режиссера театра Олега Юмова. Но выпускник ГИТИСа, ученик Сергея Женовача, не пошёл по проторенному пути вербатим, документального театр, хотя за основу спектакля действительно взял реальную историю 16 бурятских девушек, скотниц, проживавших на территории Монголии, которые в порыве патриотизма рвались на фронт, а оказались в полевом госпитале, где ухаживали за раненными советскими и монгольскими военными, выполняя грязную работу, вытаскивая на себе раненых с поля боя.

Одна из них - Чэмэд-Цэрэн - ещё жива, ей сейчас 103 года. Олег Юмов отправился к ней в Монголию, записал интервью и с ним уже поработал драматург Геннадий Башкуев - получилась пронзительная и страшная человеческая история на войне с динамичным сюжетом, полная неожиданных поворотов, разработанными характерами, удивительными режиссёрскими решениями. Это вторая точка - драматургическая: история эта не боится грязи и крови, которые и есть суть любой войны. Она вещи называет своими словами, порой грубыми и низкими. Но при этом пьеса приобретает эпических размах, монологи простых бурятских девушек ближе к финалу достойны монологов античных героев. Кроме крови, ужаса и страданий здесь сильна линия любви (юная бурятская санитарка и русский лётчик Василий), и линия идеологическая, конца 30-х годов, использованная военными и штатскими карьеристами как инструмент личной выгоды - здесь все, что было в нашей истории, в истории Монголии и Японии, попытавшейся в 1939-ом году установить контроль над Монгольской территорией. Монголам на помощь пришла работе-крестьянская Красная армия, в рядах которой были как герои, так и мерзавцы-карьеристы.

Правда о войне в спектакле театра из Бурятии во всем: в реалиях, характерах, игре артистов - (эта третья точка), которые как будто не артисты, а какие то кочевники, скотоводы, врачи и военные, оказавшиеся в предлагаемых обстоятельствах. Обстоятельствах, которые и не всякому здоровому мужику по силам, а тут девчонки, простые, деревенские… Их на сцене 8 из 16 бывших в том настоящем полевом госпитале.

Но они не кочевники, а хорошо обученные в московской «Щуке» и питерском ЛГИТМИКе артисты. «Просто надо играть не играя», - объяснил мне после спектакля режиссёр Олег Юмов, сочинивший удивительный спектакль, где нет ничего лишнего, искусственного. В декорациях - белые юрты, белые полотнища над ними, похожими на крылья белых птиц, только не с плавным абрисном крыльев, а острым, резким (художник Сэсэг Дондокова). С декорацией в жёстком союзе видеографика (Баир Батыев). Музыка Анастасии Дружининой и Юрия Банзарова с национальными корнями - и фон, и суть происходящего. Наконец режиссером использованы элементы древних национальных мифов, которые легко вписываются в эту совсем недавнюю историю.

И вот что удивительно, артисты из Бурятии могли бы играть спектакль на родном языке, но они выучили монгольский, поскольку речь идёт о бурятах, живших на монгольской территории. Для артистов оказалось это не так то просто, потому что в самой Бурятии существует 21 диалект языка со своими особенностями. К тому же одна из артисток в силу рождения на определённой территории не понимает бурятского языка и говорит только на монгольском. И тем не менее выучили, играют.

Как рассказал мне режиссёр, спектакль уже прокатили по шести городам Монголии и современные монголы были потрясены тем, что их историю им рассказали Буряты из России.

Посмотрела спектакль и 103 летняя Чэмэд-Цэрэн. Она появится в спектакле на экране в финале. Благородный профиль, обветренный вековыми ветрами. Она как сама правда, и ее правде соответствовала правда сценическая, которая легко обошлась без привычного набора современности в костюме (здесь национальная одежда бедного крестьянства, белые халаты, да гимнастерки), в реквизите (бюст Сухэ Батора, допотопные корыта). Даже анимация повторяет особенности конструкций самолетов своего времени).

Закроют программу куклы из Рязанского театра - премьера сезона «Мэри Поппинс». И эта постановка Анны Коонен не только для детей.

Написать комментарий