- Культура

- A

Истории, традиции и табу театрального фестиваля в Душанбе

В Душанбе завершился Международный фестиваль профессиональных театров «Навруз». Спектакли, показанные здесь театрами из бывших союзных республик Средней Азии и Закавказья, ставших теперь самостоятельными государствами, а также Ирана, тяготеют к осмыслению современности прежде всего через историю своей страны. Как развиваются эти театры, наблюдал обозреватель.

«Навруза» в Средней Азии не видели 14 лет, и вот усилиями министерства культуры Таджикистана, и в частности министра Матлубахон Сатторовой, он возрожден и теперь будет проходить каждый год, лишь меняя локацию: первый, хотя и 25-й по счёту, принимал Душанбе, следующие ожидаются в Узбекистане, Казахстане, Армении, Азербайджане.

В Душанбе собрались как большие академические, так и маленькие театры: Самарканд со своей исторической драмой о извечной борьбе просвещения и воинствующего невежества, с потрясающими аутентичными аутентичными национальными костюмами. Зато Армению представлял коллектив не из Еревана, а из маленького городка Горисс. Одно дело — столица государства, где сосредоточены основные театральные силы, другое — театр, далекий от главных культурных путей. Спектакль горисских артистов о несостоявшейся любви на почве социального неравенства «Фазан» в традиционном, был скромен по оформлению и отражал материальные возможности театра, но предельно искренний. И этим он подкупал зрителя. Режиссер-постановщик Серж Союнц, точь-в-точь комик Михаил Галустян, только в возрасте, рассказал мне, что в труппе у него всего 12 человек, зарплата не превышает 200 долларов (на российские рубли 16–17 тысяч), но никакие деньги не заставят артистов (а они, между прочим, все профессионалы) оставить свой маленький театр.

Совсем иные возможности у театра из Ирана, и тоже из маленького города Божнур, что на северо-востоке страны, и тоже частный, но с государственной поддержкой. Спектакль «Этикет охоты на лис» по современной пьесе Ибрагима Адель Ниа построен на реальной истории Мухаммеда-хана Каджара, известного как шестой хан Эриванского ханства (1784–1805/1806), как участник русско-персидских войн. Но не о его военных подвигах и славе этот спектакль: хан показан как искусный манипулятор, который играет преданными ему людьми как игрушками, превращая их в бесполых, безвольных существ.

Спектакль играли на фарси без синхронного перевода и бегущей строки, впрочем, как и все другие спектакли фестиваля. И если таджикскому зрителю язык этот был понятен (он входит с таджикским в одну языковую группу), то остальным, не ознакомившимся с синопсисом, поначалу приходилось туговато. Но в том-то и дело, что даже без перевода игра актеров удивительным образом передавала пусть не буквально, но суть этой психологической драмы, переведенной в притчу.

После спектакля я поговорила с режиссером и актёрами спектакля и узнала, что сегодня происходит в иранском театре, о котором в России меньше известно, чем об иранском кино.

— В данный момент театр Ирана активно развивается и по технологиям, и по содержанию не уступает западным театрам. Театров много, спектакли во всех жанрах. В одном Тегеране каждый вечер играют 147 спектаклей.

— Известно, что в вашем театре много табу. Например, нельзя показывать обнаженное тело и даже отдельные его части.

— Запрета как такового нет. Есть запреты, но в рамках ислама, не более того. В нем как такового запрета нет — есть уважение к религии.. И обнажаться нельзя прежде всего из-за уважения к религии, то есть актеры сами не могут себе позволить лишнего. Вы же видели в нашем спектакле, что женщина выходит в образе мужчины.

«Навруз» закрывали хозяева фестиваля — Таджикский государственный академический театр драмы им. Абулкосима Лохути. Год рождения его 1929-й, и архитектурным обликом здание театра соответствует своему времени: бирюзового цвета с белыми колоннами, оно больше напоминает небольшой Дом культуры. Но именно здесь начинался национальный театр.

Молодой режиссер Бахром Курбонзада презентовал премьерный спектакль «Сказание о Сиявуше», который входит в поэтический эпос «Шахнаме» Фирдоуси. Эта «Книга царей» или как ее ещё называют «Царь-книга», «Царская книга» — выдающийся памятник персидской литературы, эпос иранских народов, в котором описывается история Ирана от древних времён до проникновения ислама в VII веке. Это самая длинная поэма, принадлежащая перу одного автора и в два раза больше по объёму, чем «Илиада» и «Одиссея», причём, вместе взятые.

Кстати, в советское время на студии «Таджикфильм» был снят художественный фильм «Сказание о Сиявуше» (режиссёр Борис Кимягаров). Его премьера состоялась в Москве в 1977 году. Но технические возможности кино и театра трудно сравнивать. Тем не менее молодому режиссёру Бахрому Курбонзада удалось доказать, что рукотворное произведение дает настоящую эмоцию.

За неполные два часа ему удалось рассказать историю благородного царевича Сиявуша, сына иранского шаха Кавуса, воспитанного богатырем Рустамом. Сиявушу поклялась отомстить его молодая мачеха Судаба за то, что он отверг её любовь. А тут в Иран вторглись войска правителя Турана Афрасиаба, но иранцы под руководством Сиявуша разбили врагов. Но коварство и интриги оскорбленной женщины и брата завистника приводят к трагической развязке - Сиявуш, основавший новый, мирный и прекрасный город, во избежании новой войны и кровопролития между Ираном и Тураном покончил жизнь самоубийством.

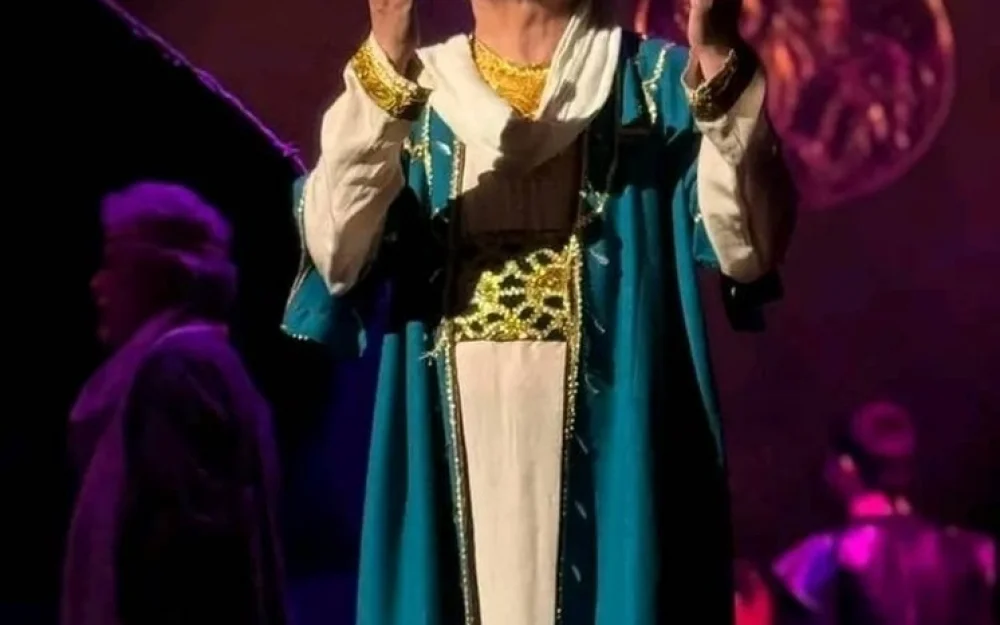

Постановка у Бахрома получилась яркая, динамичная, с костюмами в национальном стиле. На сцене практически нет декораций, а батальные сцены, коих в эпосе предостаточно, озвучены с помощью всего нескольких национальных музыкальных инструментов. Музыка задаёт и держит ритм, рифмуется с текстом. На сцене актеры разных поколений составляют единый ансамбль.

Интервью с режиссером спектакля Бахромом Курбонзада.

— Почему вы обратились именно к эпосу? В чем видите его актуальность?

— Эпос наряду с лирической поэзией — газели, рубаи, четверостишия — составляет основу таджикско-персидской классической литературы, а обращение к «Шахнаме» Фирдоуси и постановка отдельных поэм, таких как «Рустам и Сухроб», «Кузнец Кова» и другие, начиная с 30-х годов стало традицией для таджикского театра.

Кстати, обращаться к национальному эпосу рекомендовал мне мой наставник из России маэстро Владимир Панков. Поддержал его и мой наставник народный артист Таджикистана Давлат Убайдуллоев. За 6 лет мне удалось поставить лирическую драму «Бежан и Манижа», социальную драму «Зол и Рудоба», инсценировки делали наши драматурги Джума Куддус и Мафтуна Хисори.

— Как работа с Владимиром Панковым повлияла на вас?

— Уважаемый мэтр современного театра Владимир Панков руководит театральной лабораторией уже много лет. Я наблюдал у него все: его взгляд на сцену и действие, как он ставит мизансцены. Сегодня его саундрама стала особым жанром, где соединяются актеры, музыканты, текст и действие. Это ритм, пульс действия, дыхание всего спектакля. И согласно канонам саундрамы в моих спектаклях постоянно играет живая музыка, плавно соединяющаяся с фонограммой сложного оркестрового произведения. И сценография тоже живая — создается непосредственно с участниками спектакля.

Написать комментарий