- Культура

- A

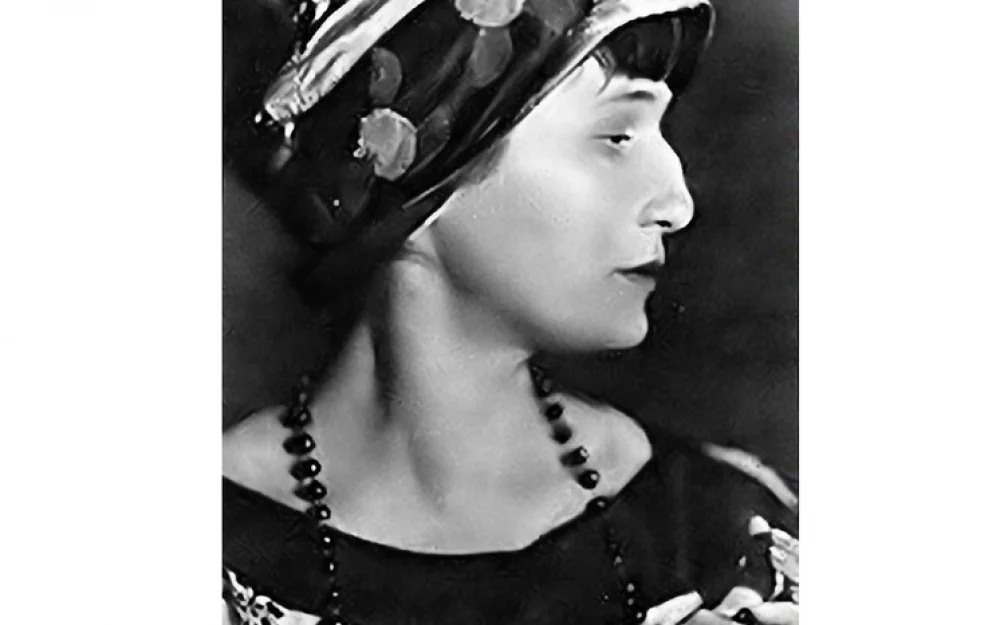

Любовный треугольник Анны Ахматовой

«Проживающий в Риге по Церковной ул. № 45 вольноопределяющийся 16-го гусарского Иркутского полка потомственный дворянин Всеволод Князев из браунинга выстрелил себе в грудь. Князева доставили в городскую больницу» - написали рижские газеты в самом конце марта 1913 года, а 5 апреля по старому стилю , когда он скончался, скупо добавили: «Причина самоубийства неизвестна».

Что это была за история? И почему она важна для нас сегодня? Тем не менее, это, вроде бы, не слишком заметное в сводке происшествий 1913 года событие, стало судьбоносным для русской литературы XX века… Ведь именно из него как из зерна произросло одно из центральных в творчестве Анны Ахматовой произведение - «Поэма без героя». А кроме того - балетное либретто…

«Сегодня ночью я увидела (или услышала) во сне мою поэму как трагический балет. Это уже второй раз, первый раз так было в 1946 году», - отметила Анна Ахматова 7 июня 1958 года в своих записных книжках дату, начиная с которой она стала писать балетное либретто к своей «Поэме без героя». Работа над ней к тому времени шла почти 20 лет. А одной из сцен в этом либретто будет реальное, памятное для Ахматовой событие: после похорон Александра Блока она вместе с женой художника Сергея Судейкина - актрисой Ольгой Глебовой-Судейкиной - будет искать могилу гусара Всеволода Князева, застрелившегося за 8 лет до этого. Из-за трагической влюбленности в Судейкину он свёл счеты с жизнью. Ахматова так и напишет в либретто: «Стена кладбища. Голос Ольги: «Где-то здесь у стены могила Всеволода».

«Все, кто блистал в тринадцатом году – лишь призраки на петербургском льду»

Январский день. На берегу Невы Несётся ветер, разрушеньем вея.

Где Олечка Судейкина, увы! Ахматова, Паллада, Саломея?

Все, кто блистал в тринадцатом году –

лишь призраки на петербургском льду.

Вновь соловьи засвищут в тополях,

И на закате, в Павловске иль Царском,

Пройдёт другая дама в соболях,

другой влюблённый в ментике гусарском...

Но Всеволода Князева они

Не вспомнят в дорогой ему тени.

Ни Олечки Судейкиной не вспомнят, —

Ни черную ахматовскую шаль,

Ни с мебелью ампирной низких комнат —

Всего того, что нам смертельно жаль

- напишет в своем стихотворении Георгий Иванов много лет спустя в Париже, вспоминая памятное для литературного мира того времени событие, о котором мы помним и сегодня, ведь оно стало для той эпохи знаковым и о нем не только знали тогда в литературном мире все, но и вспоминали много десятилетий спустя.

Казалось бы, причем тут смерть какого-то молодого красавца. «корнета со стихами? Мало ли кто стихи пишет и стреляется на почве неразделенной любви… Но эта смерть потрясла тогда многих, поскольку была первой из последующих затем миллионов смертей «с гурьбой и гуртом» (О. Мандельштам), в самый канун мировой катастрофы - первой мировой войны и революции…

«Сколько гибелей шло к поэту - глупый мальчик он выбрал эту – первых он не стерпел обид… Он не знал на к каком пороге он стоит и какой дороги перед ним откроется вид…» - написано в «Поэме без героя» Ахматовой.

Действительно, это событие дало толчок, к рождению двух значительных в истории русской литературы произведений: поэтического цикла «Форель разбивает лед» Михаила Кузмина, и «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. Оба произведения сейчас поставлены на театральной сцене, им посвящены международные конференции, но вот балета, сценарий к которому писала Ахматова в последние годы жизни так и не поставлено…

«Гусарский мальчик с простреленным виском»

Художник утонувший топочет каблучком,

За ним гусарский мальчик с простреленным виском

А вы и не рождались, о мистер Дориан,

Зачем же так свободно садитесь на диван

Так вспоминал Кузмин много лет спустя события тех ещё мирных, предвоенных годов в книге стихов «Форель разбивает лёд».

Незадолго до написания ему приснился сон. Звонок в дверь… В пришедших с ужасом узнает утонувшего ещё в 1912 году художника Сапунова. Проходят в квартиру, расспрашивают его о том, как живет...

А прочтя его книгу и позаимствовав оттуда не только одну из тем, но и даже размер, спустя более чем 10 лет, когда уже Кузмина давно не было на свете, в канун 1941 года, Ахматова начинает писать свою «Поэму»:

Так и знай, обвинят в плагиате…

Разве я других виноватей?

Впрочем, это мне всё равно.

Я согласна на неудачу

И смущенье своё не прячу…

У шкатулки ж тройное дно.

«Розовое, белокурое, золотистое дитя в гусарском мундире»

Кузмин пел без голоса, заикался в словах и заикался пальцами на клавишах.

Дитя, не тянися весною за розой,

Розу и летом сорвешь.

Ранней весною срывают фиалки.

Летом фиалок уж ты не найдешь...

Я знала, кто вдохновил его на эти стихи. Я видела его в «Бродячей собаке». Дитя было розовое, белокурое, золотистое, в гусарском мундире. Фамилия его была Князев. Он тоже был поэтом и даже выпустил книжку стихов. Но он не послушался предостережений Кузмина, он потянулся за розой — влюбился в Олечку Судейкину. Олечка отнеслась к его чувству легкомысленно, и молодой поэт застрелился.

Он был очень красив. Судейкин рисовал его в виде ангела».

Это воспоминания о Кузмине писательницы Надежды Тэффи. И хотя упомянутая Тэффи знаменитая песенка Кузмина была написана задолго до знакомства с Князевым, особую популярность она получила именно на вечерах в «Бродячей собаке» - клуба петербургской богемы тех лет, своеобразный шуточный гимн которого был написан как раз Князевым на музыку Кузмина. Действительно «розовое, белокурое, золотисто дитя, в гусарском мундире» запомнилось тогда многим.

О «томном поэте-гусаре» через много лет после его смерти вспоминали отнють не только Ахматова, Кузмин и Георгий Иванов. Он сделался для сверстников роковым символом «эпохи 1913 года».

«Не забыта и Паллада в титулованном кругу» (из гимна «Бродячей собаке»)

Кто же такой этот Всеволод Князев? Родился в 25 января 1891 года в семье литератора Гавриила Князева, преподававшего словесность в различных петербургских учебных заведениях. Стихи писал с детства. Учился в Тверском кавалерийском училище. Уже с осени 1909 года посещал редакцию тогда только образованного журнала «Аполлон». Но при жизни с подачи Кузмина было опубликовано всего два стихотворения поэта. Сборник всех написанных им стихотворений сразу после его смерти издал отец, написав в предисловии цитируя Блока, что ему «хотелось остановить хоть несколько в неудержимом беге времени, закрепить в некотором реальном явлении тот милый «сон», которым он «цвел и дышал», пока жил на земле…»

Обложку посмертного сборника украшала трехцветная полоска. «Малиновый, зеленый, желтый – цвета Всеволода Князева». Ему пришлось поступить в полк волноопределяющимся и расстаться с Петербургом. Но до звания корнета, как его в «Поэме» определяет Ахматова, в жизни он не дослужился – вольноопределяющийся Князев был младшим унтер-офицером.

Биография и творчество «драгунского корнета со стихами», чей образ стал прототипом главного персонажа «Поэмы без героя», к настоящему времени довольно обстоятельно изучено и тесно связано не только с жизнью и творчеством Михаила Кузмина, но и со всеми персонажами процитированного стихотворения Георгия Иванова.

Так, уже первая запись о Князеве в дневнике Кузмина, с которым поэт познакомился 2 мая 1910 года, свидетельствует о том, что он в это время находится в ближайшем окружении знаменитой Паллады, упомянутой и в стихах Иванова. Образ экстравагантной дамы описала и Ахматова: «Она была знаменита. Браслеты на ногах. Гомерический блуд». На этой фигуре стоит остановится подробнее…

О ней было известно, что из-за неё стрелялись студенты: один из них, сын генерала Головачёва, пустил себе пуля прямо под её портретом. Существуют воспоминания одного из многочисленных мужей этой красавицы серебряного века графа Берга, в которых он описывает, например, как на каких-то курсах семнадцатилетняя тогда Паллада познакомилась с эсеровским боевиком- бомбистом Егором Сазоновым. На состоявшееся в меблированных комнатах свидании с ней он пришел прямо с бомбой, а после пылкой любовной ночи, швырнул её, точно рассчитав время, в карету министра и статс-секретаря Плеве, ехавшего к государю на доклад … Плеве погиб, Сазонов был схвачен, а Паллада бежала из дома, обвенчавшись с каким-то студентом, а от связи с террористом родила сыновей близнецов. В своих мемуарах Георгий Иванов опишет эстетскую квартиру Паллады, из которой она устроила салон, где собиралось самое изысканное эстетическое, и передовое общество. «Хозяйка в ядовитых шелках улыбается с такого же ядовитого дивана».

Среди возлюбивших Палладу будет и знаменитый Леонид Каннегисер, друг Сергея Есенина, будущий убийца председателя петроградской ЧК Моисея Урицкого, и князь Феликс Юсупов, один из убийц Григория Распутина. Она проживет в Ленинграде до 1968 года. Перенесла те же тяжбы, что и многие: вызовы в КГБ, аресты, дважды, смерть младшего сына, жизнь в коммунальной квартире…. Но всегда ухоженная, с прической, в шляпках, шарфиках, не смотря на тяжелое состояние здоровья.». В 60-е годы она напишет Ахматовой письмо: «Наверное, я скоро умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать – а я теперь тень безрассудной Паллады. Страшная тень и никому не нужная …».

Но вернемся к Князеву. Процитируем запись в дневнике Кузмина за то число, когда он познакомился с Князевым в кафе в Павловске: «Мне очень понравился проходивший мимо Князев. Вдруг он мне приносит розу от Паллады. Пошел её благодарить. Звала слушать стихи Князева. Она действительно очень красива».

Истеричная жизнь

«Дневниковые записи того времени создают хотя и не вполне ясную в деталях, но выразительную картину истерической, в постоянном нервном напряжении жизни, которую вел Князев в компании Паллады, и соответственно о настроениях Кузмина» - напишет крупнейший исследователь поэзии серебряного века Михаил Богомолов, в созданной совместно с американским ученым Джоном Малмстадом биографии Кузмина.

Вот, например, яркая сцена, характеризующая эту богемную «истерическую жизнь» и связь с роковой красавицей серебряного века. Запись в дневнике Кузмина за 30 мая 1910 года, почти через месяц после знакомства с Князевым: «Уговорили ехать в гостиницу. Какой-то бордельный притон. В соседней комнате прямо занимались делом, причем дама икала, как лаяла. Паллада приставала, Всеволод нервничал, Валечка хихикал, я драматизировал. Паллада так расстоналась, что я впал в обморок. Тормошил меня Коля (Н. Поздняков П.Я.), потом Паллада прибежала в одеяле, потом…история в другом номере, Всеволод одет, в перчатках, кричит, что он Палладу разлюбил, что это публичный дом (а то что же иначе, милый мальчик, разве Паллада твоя не последняя мерзавка и б…?)».

И таких красавиц у Князева имелась не одна. Среди других романов «розового, белокурого, золотистого дитя, в гусарском мундире» отмечают также роман с Софьей Дымшиц (на тот момент женой Алексея Толстого). И не только…

«У него есть палладизм»…

Князев постоянно уезжал из Петербурга, улаживал свои армейские дела, влюблялся… И так на протяжении двух лет, пока не произошло знакомство молодого человека с другой роковой красавицей того времени, тоже фигурирующей в стихах Георгия Иванова – Олечкой Глебовой-Судейкиной, женой близкого приятеля Кузмина художника Сергея Судейкина.

О «мелком и дешевом демонизме» этой красотки, заставлявшем её отдаваться Князеву «на моих диванах» - Кузмин тоже запишет в дневнике, и будет заносить туда почти каждую ссору произошедшую с молодым человеком: «Заехал за Всеволодом. Были у Судейкиных. Поехали в Петергоф. Тут Всеволод и Оленька нас покинули, и мы не могли их отыскать. В вагоне я пригласил Всеволода отужинать, он отказался, но только Судейкины позвали к ним, согласился. Я обиделся и начал было объясняться, но он прервал и побежал вперёд. Я думал, что всё кончено. Всеволод липнет к каждой юбке, все рушилось и книга, и всё. Князев не хотел ехать со мною, насилу его стащили».

«У него есть палладизм» - определит Кузмин характер своего друга в конце цитированной дневниковой записи от 11 июля 1912 года.

Комедия дель арте: Арлекины, Коломбины и Пьеро

Но влюбленность Князева в Глебову-Судейкину была серьезной. «Вы - милая и нежная Коломбина» - обращается Всеволод Князев к своей возлюбленной в стихах, а себя отождествляет с Пьеро: «И разве не больно, не больно сердцу / Знать, что я только Пьеро, Пьеро?».

Пьеро, Пьеро - счастливый, но Пьеро я!

И навсегда я быть им осужден.

Не странно ли – нас четверо и трое.

И я один влюблен и отделен.

Я видел смех, Улыбки Коломбины,

Я был обвит кольцом прекрасных рук…

Пусть я Пьеро, пусть мне победа – звук,

Мне не страшны у рая Арлекины,

Лишь ты прекрасная, свет солнца, руки

Не отнимай от губ моих в разлуке

Всех этих Коломбин, Арлекинов и Пьеро, за масками которых Ахматова скрыла в своей «Поэме» лица реальных людей, она взяла из его стихов. Персонажи итальянской Комедии дель арте на самом пике моды, они появляются в живописи у художников «Мира искусства», в стихах у поэтов. Тон задает властитель дум эпохи – Александр Блок и его драма «Балаганчик», которую самый передовой режиссер своего времени Мейерхольд несколько раз поставит на сцене. Среди зрителей второго возобновления «Балаганчика» Мейерхольда – Гумилев и Ахматова…

В это время Кузмин с Князевым задумывают издать под одной обложкой сборник своих стихов с провокативным названием «Пример влюбленным», иллюстрации к которому согласился делать Сергей Судейкин. Но издание так и не состоялось. С начала августа того года Кузмин поселяется в квартире Судейкиных у Летнего сада, а художник работает над совместным портретом двух друзей.

«Буду близиться к радостной смерти»

Что произошло потом, не совсем понятно. Во время последующей через два месяца поездки Кузьмина к юноше в Ригу, где тот служил, у них произошла ссора. 16 сентября 1912-го Кузмин написал два посвященных Князеву стихотворения, в которых об их дружбе говорилось в прощальных тонах. В чем была причина ссоры непонятно, потому что описания совместного времяпровождения в дневнике наоборот идиллические: «Все это время было мирное житьё, Всеволод нежен, предан, мил, мил, мил. Господи, благодарю тебя за всё!» - на этом запись обрывается и дальше, десять лет спустя, вспоминая те дни, Кузмин запишет в дневнике: «Не поссорься Всеволод со мною – не застрелился бы» …

Зато у Князева осталась любовь к Ольге, которая тоже, следом за Кузминым на один день приезжала к нему в Ригу. Так по крайней мере пишет в своих воспоминаниях, наблюдавший эти события вблизи Иоганес фон Гюнтер. Продолжается и роман в письмах. Но однажды весточка из Петербурга в желтом конверте ранила сердце поэта: «Я открыл. Читаю… Сердце биться перестань! Разве ты не знаешь, что она меня разлюбила!.. О. не всё ли равно!.. Злая, милая, рань, рань моё сердце – оно все влюблено, как было».

А дальше другое стихотворение: «Все предсказанья верны, все недаром. И письмо… оно в желтом конверте… Что мне теперь. Буду ль клоуном, монахом гусаром – не все ли равно! Буду близиться к радостной смерти».

Версии

О том, почему молодой человек покончил с собой существует несколько версий. Несчастная любовь к Ольге Афанасьевны Глебовой-Судейкиной – самая распространенная. Именно она описана и у Ахматовой в поэме, и в сценарии ахматовского балета. В эмиграции была распространена и такая версия, «что Князев покончил с собой, заразившись дурной болезнью от… Ольги Афанасьевны». Об этом в письме к ахматововеду Михаилу Кралину сообщала близкая знакомая композитора Артура Лурье (возлюбленный Ахматовой и Судейкиной, писавший к балету по «Поэме без героя» музыку) Ирина Грэм, добавляя: «так придумали парижские содомиты (враги женщин, а красивых в особенности) - Адамович и Иванов. А.С. (Лурье П.Я.) так негодовал, что собирался дать одному из клеветников при встрече пощечину».

Сама Глебова-Судейкина - друзьям по поводу этого самоубийства: «К сожалению, не из-за меня». Не считал Судейкину виновной в смерти гусара и её муж, художник Судейкин. А сестра Князева позднее просила у Судейкиной даже прощение за то, что дурно говорила о ней.

Биограф Глебовой-Судейкиной французская исследовательница Мок-Бикен приводит в своей книге версию, согласно которой от Князева требовали женитьбы то ли на женщине легкого поведения, то ли соблазненной им девушке из рижского семейства, о чем настаивали её родные, пожаловавшиеся полковому начальству. Князев счел это бесчестием для себя и свел счеты с жизнью.

О «подкатившей» к Князеву «офицерской или генеральской дочке» и её жалобе начальнику пишет в своих опубликованных мемуарных записках и Гильдебрант-Арбенина, возлюбленная Гумилева, Мандельштама и жена Юрия Юркуна. Она же со слов последнего рассказывает и о том, как «Ахматова швырялась (на улице) к Кузмину и очень яростно его бранила за Князева. Меня это удивило, но не слишком, и я подробно не узнала (и не спросила) ничего».

Похоже, что это правда. Один из исследователей творчества Ахматовой Роман Тименчик, нашел подтверждение этому и приводит в своей статье о Князеве публикацию в газете «Рижская мысль» за апрель 1913 года: «А иркутский полк (полк, в котором служил Князев П.Я.) шефа ожидает!.. Интересуются несчастным случаем в одном из семейств общества».

При чем здесь Ахматова…

Но при чем здесь Ахматова? И почему она так близко приняла к сердцу и даже положила эту историю в основу самого значительного своего произведения, над которым работала почти 25 лет? А потом и в балет?

Многие подозревали, что и Ахматова была влюблена в Князева, и эта любовная рана не утихала у неё всю жизнь. В дневнике Веры Судейкиной, второй жены художника (урожденной де Боссе, впоследствии стала женой Игоря Стравинского) существует запись её разговора с мужем: «Приходит Сережа, и так как у нас разговор об Анне Ахматовой, то я прошу его рассказать о ней подробнее. Он рассказывает о любовных неудачах её (Князев, граф Зубов, Блок, Лурье)».

Точно так думала и близко знавшая Ахматову вдова Мандельштама Надежда Яковлевна, и Лидия Корнеевна Чуковская, в чьей беспристрастности и честности никаких сомнений быть не может. Со ссылкой на английскую исследовательницу и первого биографа Ахматовой Аманду Хейт, знавшую многие детали ахматовской биографии непосредственно от самой поэтессы в «Записках об Анне Ахматовой» Чуковская опубликовала, то, что Хейт услышала от Саломеи Андронниковой, той самой Саломеи, которую мы уже встречали в стихотворении Георгия Иванова: «Анна Андреевна была влюблена в Князева».

Сама Ахматова это отрицала. В связи с этим в своих записных книжках Анна Андреевна приводила слова Пушкина: «Только первый любовник производит впечатление на женщину, как первый убитый на войне»! И дальше писала о Князеве так: «Всеволод был не первым убитым и никогда моим любовником не был, но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу, что они навсегда слились для меня».

Лишь не так давно это темное место в биографии Ахматовой прояснилось и стало известно о человеке, о котором прежде никто ничего не слышал. «В ночь на 23 декабря в казарме3-й батареи 21-й артиллерийской бригады в 1-й части города выстрелом в грудь из револьвера системы «Наган» кончил жизнь самоубийством вольноопределяющийся этой батареи, сын директора С- Петербургского кадетского корпуса Михаил Александрович Линдеберг. Выйдя ночью в коридор казармы М.А. Линдеберг расстегнул шинель и мундир, поднял рубашку и , приставив к телу дуло револьвера, произвел выстрел. Смерть последовала моментально. Самоубийство было, очевидно, заранее хорошо обдумано, так как он собрал и даже запечатал именной печатью все свои вещи. Причины, побудившие его кончить жизнь, говорят, - романтические» - привел в своем исследовании Роман Тименчик описанное во «Владикавказской газете» в декабре 1911 года происшествие.

Линдеберг похоронен на лютеранской части Волкова кладбища в Петербурге. Ахматова в то время уже год как была жена Гумилёва, и имя с нарисованным рядом крестиком («Миша Линденберг – 24 декабря 1911») однажды написала на черновике либретто… Он был выпускником Пажеского (кадетского) Корпуса, и стало быть строчка в «Поэме» о «свиданье в Мальтйской Каппелле» (находилась во внутреннем дворе Воронцовского дворца, в котором позже размещался Пажеский Корпус) – несомненно воспоминание о свидании с Мишей Линдебергом.

«И мелькают летучие мыши, и бегут горбуны по крыше…»

В качестве эпиграфа из стихов Князева, Ахматова, цитировавшая его стихи в своей поэме, наряду со стихами Пушкина, Шекспира, Байрона, Шелли, Блока, Гумилева, Клюева, Мандельштама, взяла такие строки: «Любовь прошла – и стали ясны и близки смертные черты»

Как пишут очевидцы этих событий, Кузьмин отнесся к известию о смерти своего друга очень спокойно, даже равнодушно. И этой смерти Ахматова ему не простила, изобразив его в «Поэме» в облике Арлекина – убийцы, и даже Дьявола-искусителя:

И с ухватками византийца

С ними там Арлекин-убийца,

А по-здешнему – мэтр и друг.

Он глядит, как будто с картины,

И под пальцами клавесины. И безмерный уют вокруг.

Не отбиться от рухляди пёстрой,

Это старый чудит Калиостро

За мою к нему нелюбовь.

И мелькают летучие мыши,

И бегут горбуны по крыше

И цыганочка лижет кровь.

Не отбиться от рухляди пёстрой,

Это старый чудит Калиостро –

Сам изящнейший сатана,

Кто над мертвым со мной не плачет,

Кто не знает, что совесть значит

И зачем существует она.

Написать комментарий